|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

9 富国と強兵

1 胡服(こふく)と騎射(きしゃ)

top

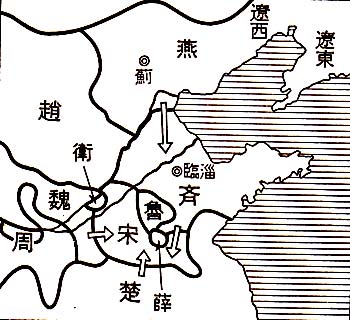

晋の国から分立した三国(三晋)のうち、北方に地を占めたのが、趙(ちょう)である。

はじめは晋陽(しんよう)に都していたが、やがて邯鄲(かんたん)にうつった(前三八六)。

ところで趙(ちょう)の西境と南境は魏(ぎ)につながり、東境は斉と接している。

しかも趙の実力は、この両国におよばない。趙として発展すべき地は、北方にかぎられた。

北方は「胡」とよばれた遊牧民族の住地である。

前四世紀の末、趙では武霊王の代であった。即位してから十九年(前三〇七)、武霊王は軍をひきいて北上した。

かくて国の北辺をきわめ、さらに西へまわって、黄河のほとりにいたった。

これより北、および西は、すべて胡人の地である。

この遠征によって、武霊王はふかくさとるところがあった。

そうして思いついたことが、服装をかえることであり、戦術をあらためることであった。

武霊王は重臣たちを招いて、いまよりは胡服を着し、騎射をならわせることをつげた。

中国人の本来の服装は、上から下までゆったりと長く、袖もひろいものであった(ワンピース)。

これに対して北方の遊牧民(胡人)は、馬に乗るのに便利なように、袖のほそい上衣と、ふといズボンを着している(ツーピース)。

そうして馬上から弓を射るのが特技であった。こうした胡人の習俗を採用したのである。

もとより群臣の間には、固有の風習をすてることに反対はすくなくなかった。

しかし武霊王は、あえて胡俗にふみきった。胡服と騎射の効用は、やはり大きかったのである。

これによって趙の国力は、日ましに高まった。

燕との国境にあった中山(ちゅうざん)国も、やがてほろぼした。さらに武霊王は、西北はるかに遠征をつづけ、黄河の北方にあたる雲中(うんちゅう)や九原の地まで、領土をひろげたのであった。

その二十七年に、武霊王は王位を太子にゆずり、国政をまかせた。これが恵文王である。そして武霊王みずからは、主父(しゅほ)と称して、もっぱら外征にしたがった。

胡服して戦陣を走るのが、主父たる武霊王の仕事となった。はじめ武霊王は、韓の国から王女をむかえて夫人とした。その間にうまれたのが、長子の章であり、太子に立てられた。

その後、孟姚(もうよう)という美女を得ると、寵愛のあまり外出せぬこと数年、やがて王子の何がうまれた。

愛におぼれた武霊王は、さきの后と太子を廃し、孟姚を后に、何を太子に立てた。

この太子何が、恵文王となったのである。主父と称してからの武霊王は、長子の章が弟の新王に臣礼をとっているのをみて、あわれみをおぼえるようになった。

くわえるに新王の母たる盂姚も、すでに死んでいる。 主父は趙の国を二分し、章を代の地において王に立てようと考えた。 |

|

その計画が実現にいたらぬうちに、章は乱をおこした。恵文王はただちに兵を発し、章の徒党をやぶった。

公子章は主父のもとに走った。主父は章をかくまって、門をとじた。

王の軍は、やむなく主父の宮殿をかこんだ。

その攻撃によって、ついに章は殺され、一味はほろぼされた。主父のみが宮殿に残っている。

王の側近は、主父をたすけることによって、かえって誅殺(ちゅうさつ)されることをおそれた。

包囲はつづけられ、宮殿には食糧がなくなった。主父は雀(すずめ)の子まで食べたという。

こうして三ヵ月あまり、主父は餓死した。ときに恵文王の四年(前二九五)であった。

2 完璧(かんぺき)の使者

top

趙は恵文王の代になっても、依然として強国であった。

この時期に名将として聞こえたのが、廉頗(れんぱ)である。

斉を攻めて破り、恵文王の十六年(前二八三)には、功によって上卿に任ぜられている。

以来、趙の国の重鎮(じゅうちん)であった。

ちょうどそのころ、恵文王は楚の国から和氏(かし)の璧(たま)という名玉を手にいれた。

これをきいた秦の昭襄王は、使者をつかねし、十五城をもって璧と交換したい、と申しいれた。

恵文王は、廉頗や大臣たちをあつめて評定(ひょうじょう)した。

璧を秦にあたえても、おそらく十五城はえられず、あざむかれるだけであろう。

しかし、あたえなければ、これを口実に秦は攻めてくるに違いない。

使者の役はむずかしかった。しかも、これを進んで引きうけたのが、藺相如(りんそうじょ)である。

藺相如が、璧をささげて秦の都におもむくと、秦王はただちに引見した。璧をさしだすと、よろこんで受けとり、宮女や左右の者にみせた。

みな、万歳をとなえた。相如は、秦王が城をくれるきもちのないことを、みやぶった。

そこで進みでると、いった。「壁には瑕(きず)があります。お教えいたしましょう」。

秦王は璧をわたした。相如は璧を持ってしりぞきながら、柱を背にして立った。

怒りのために髪はことごとく立ち、冠をつきあげた(怒髪(どはつ)、冠を衝(つ)く)。

かくて秦王にむかっていう。

「わが国の評定では、みな申しました。秦は貪欲(どんよく)で、強大をたのみに、空言をもって璧を求めたのだと。

かわりの城も、おそらくは手に入らぬであろうから、璧をわたさぬがよい、と申したのです。

しかし私は反対しました。名もなき民のまじわりでさえ、あざむき合いはしない。

ましてや大国においてをや。かつ璧ひとつのために、強秦にさからうべきではない、と。

そこで趙王は斎戒すること五日、私に命じて璧をとどけさせたのです。

大国の威光をはばかり、敬意をはらうからであります。

しかるに大王が私を引見されて、儀礼はなはだ傲慢(ごうまん)、璧を手にするや女官にわたし、たわむれ、もてあそぶ。

城を引きかえにする気持など、さらに認められぬ。されば璧を取りもどしたのだ。

もし大王が、あくまでも私から璧をうばい取ろうとするならば、わが頭を、この璧もろとも柱に打ちつけ、くだいてしまおうぞ」。

相如(しょうじょ)は璧(たま)を持って柱をにらみ、いまにも柱に打ちあたらんばかりであった。

秦王は璧がくだかれることをおそれ、無礼をわびて、璧を請うた。

さらに役人を召して、図上に十五城をしめし、これを趙に与えようと、ゆびさした。

しかし相如は、なお秦王の不実を疑って、述べたてた。

「和(か)氏の璧は、天下が共に伝えて宝とするものであります。よって趙王も五日の斎戒をなされました。

大王もまた、五日の斎戒をなされ、しかるべき儀礼をととのえていただきたい」。

ついに昭襄王も、五日間の斎戒を承諾し、相如を宿舎にかえらせた。相如は、それでも秦王を信用しない。

自分の従者にそまつな服を着せて、璧を持たせて、間道(かんどう)から、趙に帰らせてしまった。

五日たって秦王は、最高の礼をもって相如を引見した。相如は、すでに璧は手もとにないことを告げ、そしていった。

「私は大王をあざむきました。その罪は死にあたることを承知しております。どうぞ、かまゆでの刑に処していただきましょう」。

一同はおどろいた。相如を引ったてようとする者があったが、さすがに秦王はおさえた。

いま相如を殺したとて、璧がえられるわけではない。しかも両国のあいだは絶たれよう。

むしろ厚遇して、趙にかえしたほうがよい。

こうして藺相如は、ぶじに帰国することができたのである。

趙王は、その功をたたえて、上大夫(じょうだいふ=上席の大臣)に取りたてた。

璧(たま)を完(まっと)うす、すなわち「完璧(かんぺき)」という語は、ここからうまれた。

3 刎頸(ふんけい)の交わり

top

秦と趙のあいだの和平も、ながくはつづかなかった。

藺相如が完璧の使者をつとめてから二年ののち、秦の軍は趙に攻めかかった。

国内ふかく侵入し、つぎの年にもまた攻めて、一万人を殺した(前二八〇)。

そのうえで秦王は、澠池(めんち)において会盟をしたい、と申しいれた。

趙の恵文王は行くことをためらった。しかし、もし王がゆかなければ、卑怯(ひきよう)とみなされよう。

このように説いたのが、廉頗(れんぱ)と藺相如であった。かくて相如がついてゆくことになった。

澠池(めんち)の会合の酒宴たけなわのころ、秦王がいいだした。

「趙王は音楽を好まれる、と聞いておる。ひとつ、瑟(しつ=琴の大きなもの)を奏していただけませぬか」。

趙王が瑟をひいた。すると秦の吏官がすすみでて、「某年、月、日、秦王は趙王と会飲し、趙王をして瑟を鼓せしむ」と書いた。

たちまち藺相如もすすみでて、いった。

「ひそかに聞くところでは、秦王は秦声(しんせい=秦のうた)にたくみであるとか。

そこで、缻(ふ)を秦王にたてまつり、それを打っていただいて、ともに楽しみたいしに存じます」。(缻は土製の楽器にて、中に水を入れ、叩いて音を出す)

秦王はいかって承知しない。かさねての懇請にも応じぬのをみると、相如はいった。

「大王との間は五歩をへだてるのみ。相如の頸の血を、大王にそそぐこともできますぞ」。

左右の者が相如に刃をむけた。相如は目をいがらせて叱りつけた。みな、ひるんだ。

やむなく秦王も、一度だけ缻(ふ)を打った。

相如はふりかえって趙の吏官をまねき、「某年、月、日、秦王は趙王のために缻を打つ」と書かせた。

そこで秦の群臣が「趙の十五城をもって、秦王の寿をことほいでいただこう」といった。

すると相如も「秦の咸陽をもって、趙王の寿をことほいでいただきたい」と応じた。

ついに秦王は、趙を威圧することができなかった。

この功によって藺相如は上卿(宰相の位)に任ぜられ、廉頗(れんぱ)の上に立つことになった。

それが廉頗には不服であった。

みずからは将軍として攻城や野戦の功があったのに、相如は口舌(こうぜつ)の労のみをもって、上位に立っている。

しかも相如は出身も卑しい。相如に会ったら、きっと恥をかかせてやる、と廉頗はいきまいた。

これを知ると相如は、つとめて廉頗に会わぬようにした。

公式の席では病気といつわって欠席して、序列をあらそうことをさけた。

道でゆきあうと、車をかえして、かくれた。

相如の家来たちは、そのような態度をはずかしく思った。ついには、ひまをくれ、と申しでる者があった。

すると相如は、かたく引きとめ、家来たちに問うた、「お前たちから見て、廉将軍は秦王より手ごわいと思うか」。

「いや、とうてい及びません」と、家来たちが答えた。

そこで相如はいった。

「その秦王さえも、わしは叱咤(しった)したのだ。どうして廉将軍だけをおそれようぞ。

つらつら思うに、強秦があえて趙をおかさぬのは、われら両人がいるからなのだ。

いま両虎がたたかえば、ともに生きることはできまい。わしは国家の急を考えて私情を二の次にしているのだ」。

これを聞いた廉頗は、肉袒(にくたん)して荊(けい)を負い、つまり上衣をぬいで肩をだし、むちを持って、これで打ってくれという気持をしめしながら、相如の家の門前におもむいた。

そして人を介して罪を謝し、ついに親睦して、ながく刎頸(ふんけい)の交わり(生死を共にし、首をはねられても、心を変えぬほどの交わり)をむすんだ。

4 長平の攻防 top

廉頗(れんぱ)につぐ名将が、趙奢(ちょうしゃ)であった。

恵文王の二十九年(前二七〇)には、さんざんに秦軍を破っている。

それから四年後に、恵文王は死んだ。子の孝成王が立った。

孝成王の七年(前二五九)、秦はいよいよ大軍を発して趙を攻めた。

このとき、すでに趙奢は死んでいたので、廉頗が将軍となって、長平に出撃した。

しかも趙の軍は、かたく守ってうごかない。対陣が長びいて、遠征してきた秦軍はつかれた。

よって秦はスパイを放ち、趙の国内にはいっていわせた、「秦は、趙奢の子の括(かつ)が将軍となることを、おそれている」。

これを孝成王は信じてしまった。さっそく趙括を将軍にしようとした。藺相如(りんそうじょ)は反対した。

「括は、父の兵書を読んだばかりで、変に応ずる処置を知りません」。

孝成王は、ききいれなかった。

たしかに趙括は、わかいころから兵法をまなび、兵事を論じては、父の趙奢でさえも勝てなかった。

しかし趙奢はいった、「兵は死地なり。しかし括は、たやすくこれを言う。もし、これを将とすれば、趙の軍を破る者は、かならず括ならん」。

趙括の着任を知ると、秦はひそかに名将の白起を上将軍とし、全軍をひきいさせた。

白起は二手の伏兵をそなえて、趙軍の出撃をさそった。まず奇襲の兵を発し、わざと敗走させる。

趙軍は勝ちに乗じて追撃した。そして秦軍の陣地にまでせまった。

このとき秦の伏兵の一手、二万五千人が趙軍のうしろを断った。

別の一手、五千騎は趙軍と長平の塁壁の間を断った。そうして、さらに軽装の兵をくりだした。

趙軍は分断され、糧道まで絶たれた。やむなく堡塁をきずいて固くまもり、援軍を待った。

これをきくと秦王はみずから出陣し、十五歳以上の者を徴発して、大挙して長平におもむかせた。

かくて趙軍をかこむこと四十六日、もはや長平に食糧はなかった。

趙括は血路をひらこうとして打って出たが、必死の突撃も効はなかった。

趙括みずからも白兵戦を演じ、矢にあたって死んだ。

趙軍は戦意をうしない、士卒四十万人が降伏した。

白起は考えた。これら趙の士卒も、生かしておけば、いつ変心して反乱をおこすか、わからない。

そこで年少の二百四十人を趙にかえしたほか、四十万人をことごとく穴埋(あなう)めにしてしまった。

この地帯は黄土地帯で、水蝕(すいしょく)によってできた穴が、ときには周囲八キロから十キロにもおよぶものがある。

ここに追いこめば、いっぺんに何十万人も殺すことができるのであった。

長平の攻防に、こうして趙は四十五万もの兵力をうしなった。

これを転機として、趙の国力も衰退にむかうのである。いよいよ強勢となったのが、秦であった。 |

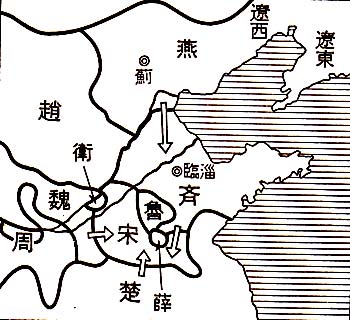

秦(しん)と趙(ちょう)の長平の戦いで、

趙は多大の犠牲を受け、衰退していった。

|

5 遠交近攻(えんこうきんこう)の策

top

長平の決戦を、よく勝利へみちびいたのは、白起である。そのとき都の咸陽にあって、この国運をかけての戦争を、たくみな外交によって有利にみちびいた者は、宰相の范雎(はんしょ)であった。

范雎は、魏の人である。はじめ、大夫の須賈(しゅか)につかえた。

ところが、ふとしたことから国の秘密を外国にもらした、と疑われ、ひどい罰をうけた。

はげしく笞(むち)うたれて、あばらは折れ、歯は欠けた。

死んだふりをすると、からだを簀(す)巻きにして、便所にころがされた。

そして酔客たちが、かわるがわる小便をかけるのである。ようやく番人にたのみこみ、死んだことにして逃がしてもらった。

名もあらためて、張禄といった。鄭安平(ていあんぺい)が、これをかくまった。

そのころ、秦の昭襄王の使者として、王稽(おうけい)が魏にやってきた。

鄭安平にむかって、秦に連れ帰るほどの賢人はいないか、とたずねる。そこで張禄(范雎)を推挙した。

こうして范雎(はんしょ)は、秦にはいる。一年あまりにして、昭襄王に謁見する機会をえた。 |

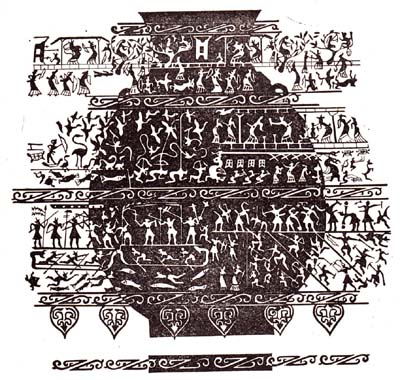

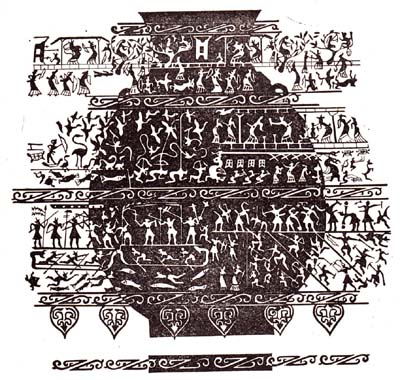

戦国時代の戦闘の図、銅壺の象眼(ぞうがん)文様を展開したもの

|

そこで説いたのが、遠交近攻の策である。遠い強国とは交わりをむすび、近い国を攻めることにすれば、天下に覇者となることも、たやすいであろう、というのであった。

それより范雎は、日ましに王の信任をえた。

ついに昭襄王の四十一年(前二六六)、秦の宰相に任ぜられた。ただし、名は張禄と称している。

やがて秦が、近国たる魏や韓を攻めようとしている、と聞いて、魏の国から須賈(しゅか)が使者となっておもむいた。

范雎は、姿をやつして、その宿舎へたずねてゆく。須賈はおどろいた。

「お前、生きていたのか」。

「はい」と答えると、須賈はわらっていった。

「ここには、遊説(ゆうぜい)にきたのか」。

「いえ、魏の国で、おとがめを受けまして、この国に逃げてきただけのことでございます」。

「では、どうやって暮らしているのだ」。

「ひとにやとわれて、賃かせぎをいたしております」。

須賈はあわれんで、ともに飲み食いし、じぶんの着ていた紬(つむぎ)の綿入れをあたえた。

「ときに秦の国では、張君が宰相となって国事を取りしきっているというが、わしの使命も、張君の考えひとつなのだ。お前、宰相と親しい方を知ってはおるまいか」。

すると范雎は言った。自分の主人が、宰相と親しいから、さっそく手配をしよう、ということで、馬車を用意し、みずから御(ぎょ)して、宰相の役所へむかった。

ところが范雎は、門のところで降り、なかへはいったまま、いつまで待ってもでてこない。

門番にきくと、さきほどの御者こそ、宰相そのひとだ、というのである。須賈(しゅか)は大いにおどろいた。

おそれのあまり、肌(はだ)をぬいで膝行(しっこう)し、門番を通じて、宰相に罪を謝そうとした。

いまや范雎は、多くの者を左右にしたがえて、須賈を引見する。

須賈は、あたまを地につけて拝し、私は死罪にあたります、と連呼した。そこで范雎はいった。

「お前の罪は三つある。かつて雎を、外国に内通したとそしった。私が便所に入れられたとき、とめなかった。小便をかけられたとき、見すごした。しかしお前は、さきほど綿入れをめぐみ、故旧の情を寄せてくれた。その心に免じて、殺さずにゆるしてやろう」。

そうして須賈が帰国するに際し、わかれの宴がもよおされたが、須賈は堂の下に、罪人とならんですわらされた。

前には馬のかいばが置かれ、ふたりの罪人が両側からはさんで、須賈に食べさせた。范雎は、堂上から申しわたした。

「わしにかわって魏王に告げよ。わしを罰した宰相の首を持ってまいれ。さもなくば、たちまち大梁の郡を攻めおとすであろう、とな」。

これをきいて魏の宰相は、おそれて趙に逃げた。超王は、秦をおそれて討つ手をむけた。ついに自殺した。

趙王は、その首を秦にとどけた。秦が長平にて趙の大軍を破ったのは、それから八年後のことである。

スパイを放って趙王をあざむき、名将の廉頗をしりぞけて、趙括を将軍とさせたのは、范雎の謀略であった。

6 伸びて屈する top

范雎(はんしょ)は宰相の地位につくと、かつて自分を引きたててくれた王稽や、鄭安平を王に推挙し、それぞれ要職につけた。

また自家の財宝を散じ、困窮していたころの恩にむくいた。

一飯の徳にもかならず償(つぐな)い、睚眦(がいさい)の怨み(ちょっと、睨まれたほどの怨み)にもかならず報(むく)いたという。

さて長平の大勝の後、趙も韓も、さらに秦軍が大挙してよせることをおそれ、しきりと工作をこころみて、范雎(はんしょう)と白起との離間をはかった。

これには、さしもの范雎も乗せられて、白起の声望をねたむにいたる。

白起もまた、范雎のことを、こころよく思わなくなった。

あくる年の九月、秦はまた兵を発して、趙の都の邯鄲(かんたん)を攻めた。

いくさは長びいて、年をこした。昭襄王は、白起の出馬を命じたが、白起は辞退していった。

「邯鄲は攻めるに容易ならず、しかも列国の救援は日を追うて到ろうとしております。遠く山河をこえて他国の都をほふろうとするとき、趙人が内から応じ、列国が外から攻めれば、秦軍の敗れることは必定(ひつじょう)でありましょう」。

白起は、病気と称して引きこもった。秋にいたって楚は数十万の兵を発し、趙をたすけた。

秦軍は多大の損傷をうけた。そこで白起は「私の言うことを用いなかったが、今にしてどうか」と人に語った。

これが昭襄王の耳にたっした。王は激怒し、あくまでも白起を従軍させようとしたが、白起はどうしても立たなかった。

ついに昭襄王は、白起の官職をけずり、流罪に処した。

王の厳命によって、白起は都を離れること十里、そこに王からの使者が追いついた。

白起に剣をたまわり、自害を命ずるというのである。白起は剣を引きよせ、首にあてていった。

「いかなる罪を天におかしたとて、かかることになったというのか」。

やや、しばらくして、また言った。

「わしは、もとより死ぬべきなのだ。長平の戦(たたかい)に、趙兵の降る者は数十万人、それをわしは心なくも、ことごとく穴埋めにした。このことだけでも、わしは死に値する」。

ついに白起は自害して果てた。昭襄王の五十年(前二五七)十一月のことであった。

ここにおいて范雎は、鄭安平を推挙して将軍とし、趙を討たせた。

しかし逆に趙軍のために包囲せられ、鄭安平は二万の兵もろとも、趙に投降してしまった。

秦の法律では、推挙された者に不都合があれば、これを推挙した者も同罪となる。

だから鄭安平のことでは、范誰も重い罰をうけねばならないわけであった。

それでも昭襄王は雎を信任して、責任を問わなかった。

二年の後、さきに知事となっていた王稽も、他国と内通したことが発覚して、死刑に処せられた。

ために范雎は日ましに憂鬱(ゆううつ)となっていった。

こうしたときに乗りこんできたのが、燕の人たる蔡沢(さいたく)であった。

天下の俊秀、好弁の智者というふれこみである。宰相の位をねらっているともいった。

しかし范雎はおどろかない。かえって蔡沢を召し、その意見をきいた。ここぞとばかり蔡沢は弁じ立てた。

いったい人が功を立てようとするとき、身名(しんめい)の全(まった)きを期さぬことがあろうか。

身と名と、ともに全きは上である。名は大なるをえても身の死するものは、その次である。名が辱(はずか)しめられて身の全きものは、下である。かの商鞅(しょうおう)も、呉起も、大夫の種(しょう)も、人臣として忠をつくし、功を立て

たにもかかわらず、最後を全うすることはできなかった。

いずれも功の成って後、その地位を去らず、ためにわざわいを受けるにいたった。

これ、いわゆる「伸びて屈する能(あた)わず、往きて返る能わず」というものである。

この道理を知ったからこそ、范蠡(はんれい)は世をさけ、陶朱公として長らえたではないか。

いま、秦の欲望はみたされ、君(范雎)の功業はきわまった。

このときにおよんで、どうして君は宰相の任を辞し、賢者にゆずって、しりぞかないのか。

説き去り、説き来り、これには范雎もふかく感ずるところがあった。謝して蔡沢のすすめにしたがい、いさぎよく宰相の地位をしりぞいた。後任には、蔡沢を推挙したのである。

昭襄王もまた、蔡沢を任用して、その後の発展にやくだてた。

こののち蔡沢が、つぎの孝文王から荘襄王につかえ、さらに始皇帝にもつかえて、秦のためにつくす。

燕の国の使者としておもむき、太子の丹を人質にいれさせたのも、ほかならぬ蔡沢のはたらきであった。

7 隗(かい)より始めよ

top

燕の都は薊(けい)にあった。いまの北京(ペキン)の地である。しきりに東方に対して領地をひらき、遼東の地方まで平定したが、西には趙があり、南は斉に接して、さほど国力はふるわなかった。

しかし昭王が即位するにおよんで(前一二一)、にわかに勢力を増大する。昭王は身をひくくし、おくりものを重くして、賢者を招こうとつとめた。

ときに郭隗(かくかい)という賢者があり、これに適任の者をさがしてほしい、と頼んだ。すると隗はいった。

「王、かならず士を致さんと欲せば、まず隗(かい)より始めよ。いわんや隗より賢なる者、あに千里を遠しとせんや」――あの郭隗でさえも、あれほどの処遇をうけるのだ、まして自分ならば、というわけで、隗(かい)より賢なる者たちは、千里の道をも遠しとせずに集まってまいりましょう。

そこで昭王は、隗のために宮殿をきずき、師としてうやまった。このことを知ると、天下の賢者が、あらそって燕におもむいた。その一人に、名将の楽毅(がくき)があった。

ときに斉の湣(びん)王も、しきりに国勢の発展をはかっている。魏を攻め、楚を改め、ついで韓・魏とむすんで、秦を討った。さらに楚・魏とむすんで宋をほろぼした。 |

|

宋は、殷の子孫が封ぜられた国であったが、ここにおいて滅亡する。その領土は、斉・楚・魏に分割された(前二八六)。

こうして斉は、いよいよ強大となる。

ついに湣(びん)王は、周の王室をたおして、みずから天子になろうとの野望をいだくにいたった。

ここにおよんで、他の六国が連合した。ともかく、斉に対して兵をだした。

その連合軍を、燕の楽毅(がくき)がひきいたのである(前二八四)。

楽毅は、斉の都の臨惱(りんし)を占領し、ことごとく斉の祭器や財宝をうばって、燕におくった。

湣(びん)王は衛に逃げ、魯にうつり、あちこち転々としたあげく、殺されてしまった。

楽毅は斉の国の攻略をつづけ、七十余城をほふって、これまた燕の領域にくわえた。

しかし斉への戦勝から六年をへて、昭王は死んだ(前二七九)。

ついで立った恵王は、かねてから楽毅と仲がわるかった。これを斉が利用した。

スパイを燕におくりこみ、楽毅は斉王たらんとの野心がある、と言いふらさせた。

これをきいて昭王は、楽毅に帰還を命じた。

楽毅は、かえれば殺されるであろうと考え、趙に逃げた。趙では厚く遇した。ついに楽毅は趙で死んだ。

いっぼう斉では、計略が図にあたったので、兵をおこして燕を攻めた。

楽毅のいない燕軍は、つぎつぎに敗れた。たちまちにして斉は、さきに奪われた国土を回復した。

燕の隆勢も、昭王の一代でおわってしまったわけである。

この後は、国力ふるわず、やがて西方から秦の力がせまってくると、太子の丹は人質となって、秦へおもむかねばならなかった。

8 鶏鳴狗盗(けいめいぐとう)の徒

top

有能の士をたくさん召しかかえようとしたのは、国王だけに限らない。

戦国時代の後期になると、諸国の公子たちや宰相のなかにも、召しかかえた食客(しょっかく)の多いことで聞こえた者が、あらわれた。

食客というのは、客分としてあつかう家来のことで、いわば居候(いそうろう)である。

ふつうの家臣ではない、そういう食客を、斉の孟嘗君(もうしょうくん)や、趙の平原君(へいげんくん)、魏の信陵君(しんりょうくん)、また楚の春申君(しゅんしんくん)といった人たちは、三千人も召しかかえていたという。

|

孟嘗君の父は、斉の公子(威王の末子)であった。

その兄にあたる宣王のもとで宰相となり、さらに湣(びん)王の代におよんで、領地を薛(せつ)にあたえられた。

よって薛公とよばれた。そのあとをついだのが、孟嘗君である。

「君(くん)」というのは、諸侯(王)のもとで領地を持っていた殿様の称である。

さて孟嘗君は、しきりに諸国から賓客をまねき、家産を投じて、あつく待遇した。

よって集まる者は数千人、なかには罪をおかして逃亡してきた者さえあった。

これらの食客を、みな自分とおなじように、しかも平等に遇したから、客たちも心から帰服した。その評判をきいて、秦の昭襄王が招いた。孟嘗君を、秦の宰相にしようと考えたのであった。

時に昭襄王の三年(前二九九)である。しかし、いさめる者があった。

孟嘗君は賢人であり、かつ斉の王族である。

秦の宰相となっても、かならず斉の利益を先にし、秦のことを後にするであろう、と。

そこで昭襄王も思いとどまった。

しかし、そのまま帰国させれば、かえって秦にとって悪い結果をまねかぬとも限らない。後難をなくすために、孟嘗君をとらえ、謀殺しようとした。

孟嘗君は昭襄王の愛妾のところに使いをやって、釈放への力ぞえをたのんだ。

すると、あなたの狐白裘(こはくきゅう=キツネの白いわき毛で作った皮衣)がほしい、という返事である。

孟嘗君は狐白裘を一着持ってきていたが、その価は千金、天下無双の珍品であった。しかも泰にはいると、王に献上してしまった。

ほかに裘(かわごろも)はない。孟嘗君はこまって、食客たちになにか名答はないか、と問うたが、こたえる者もなかった。

ただ、最下座の客に狗盗(くとう=こそどろ)の達人がいて、いった。

「私なら、狐白裘をものにすることができましょう」。

そこで夜にはいると、狗(いぬ)をまねて秦の宮殿の蔵にしのびこみ、さきに献上した狐白裘を取ってきた。それを秦王の愛妾に献上し、愛妾は孟嘗君のために、とりなしをしてくれた。昭襄王は、`孟嘗君を釈放した。 |

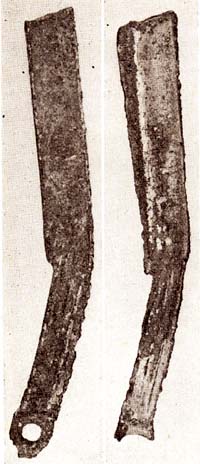

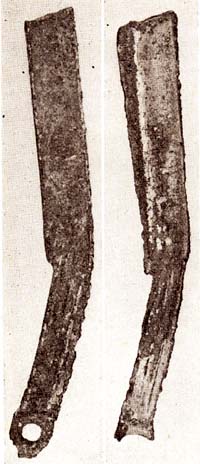

明刀銭:斉(さい)の貨幣

|

自由の身になると、ただちに孟嘗君は帰途につき、その姓名をかえて関所をこえ、夜半に国境の函谷関(かんこくかん)まで達した。

王は、あとになってから孟嘗君を釈放したことを後悔し、その所在を求めたが、すでに去った後であった。

すぐに人を発し、馬を乗りついで追いかけさせた。

ところで孟嘗君は函谷関まで達したものの、関所のおきてとして、鷄(にわとり)が嗚くまでは人を通さない。

孟嘗君は追っ手のくることをおそれた。

すると食客のなかに、鷄の鳴き声のうまい者がおり、鳴いてみせると、あたりの鶏がことごとく鳴きだした。

ついに関所の門はひらかれた。しばらくして追っ手が着いたが、すでに孟嘗君の一行は函谷関をてた後であった。

top

**************************************** |