|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

8 楚辞の世界

1 楚の国の盛衰 top

南方にあった楚の国は、春秋から戦国の時代を通しての大国であった。

春秋時代のはじめごろは、中原にくらべて文化もすすんでおらず、中原の人々からは、未開の異民族とみなされていた。

しかし前七世紀の末、荘王が立つにおよんで、その勢力は中原を圧し、ついに覇者(はしゃ)となった。

それより北の晋(しん)とならんで、南の楚は、天下の覇権をわけあった。

やがて江南の地に呉と越がおこり、新興のいきおいをもって、楚を圧迫する。

それも前五世紀のはじめに呉がほろび、ついで越もおとろえると、楚はふたたび勢力をもりかえした。

そうして戦国の時代となった。いぜんとして楚は、南の強国であった。

しかし、あらたに西方の強国として登場してきたのが、秦である。

楚をはじめとする六大国は、ともに連合して秦にあたるか(合従)、もしくは秦とよしみを通じて、自立をはかるか(連衡)、そのいずれかをえらばねばならなくなった。

しかし楚の国が、東方の強国として発展しつつある斉とむすぶときは、秦にとっても、あなどりがたい勢力となるであろう。

これを秦はおそれた。なんとかして両国の仲をさこうと、それこそ虚々実々の外交をくりひろげた。

このとき活躍したのが、張儀であった。

前四世紀の末、楚では懐(かい)王が立っている。

秦の使者として楚におもむいた張儀は、たくみに説いて、懐王をあざむき、楚と斉との同盟をやぶらせた。

そうして秦は、斉をうった。あざむかれておこった懐王は、秦を攻めたが、かえって敗れた。

またも張儀は楚におもむき、またも懐王をまるめこんで、楚と秦との和をむすばせた。

このとき屈原(くつげん)は、張儀をころすことを進言したという。

しかし、すでに張儀は去ったあとであった。

やがて秦の昭襄王は、楚に使者をおくって、会盟をしようと申しいれた(前二九九)。

懐王はでかけようとした。このときも屈原は、王がおもむくことに反対したという。

しかし懐王は、いさめを聞かなかった。かえって末子の子蘭(しらん)のすすめにしたがい、みずから秦へおもむいた。

それなり懐王は、もどらなかった。秦の兵にとらえられ、四年ののちには秦の地で死んでしまったのである。

楚の国では、やむなく太子を立てた。これが頃襄王(けいじょうおう)である。

末弟の子蘭(しらん)は、令尹(れいいん=楚の宰相)に任ぜられた。

屈原は、懐王の悲運をなげき、子蘭をにくんだ。

子蘭もまた、屈原をうとんじて、あしざまに王へうったえた。

ついに屈原は都から追われ、江南の地へ流された。

2 屈原と『楚辞』 top

屈原は、前四世紀の中頃、楚の王族の家にうまれた。

楚の国は、さすがに中原よりは離れていたので、古くからつづいた家柄の者が、むかしどおりに権力をにぎっていた。

つまり、世族(高い家柄)たちの権力がつよかった。

屈原もまた、王家の一門の出身であったから、成人するとともに、国政の重要な地位についた。

ときに懐王の世である。しかし屈原は、やがて同僚にねたまれた。

王のもとには、しきりに屈原の悪口がつげられる。これを信じて、懐王は屈原を迫放してしまった。

これより屈原は、北方を流浪しながら、その嘆きを「離騒(りそう)」という辞(詩の一種)にうたいあげ、こころの憂憤をまぎらせた。

なお、離騒とは“騷(うれい)に離(かか)る”という意味である。

のち、ふたたび起用せられたといわれるが、その進言も取りあげられることはなかった。

懐王は秦にあざむかれて、ついにはとらわれの身となる。

頃襄王が立つにおよんで、またも屈原は流浪の身とならねばならなかった。

もはや楚の国運も、おとろえるばかりである。

やがて秦は、白起を将軍として、不意に軍をすすめ、楚を攻めた。

都(郢=えい)はおちいり、国のなかばは占領された(前二七八)。

このころ、屈原は、母国に絶望のあまり、汨羅(べきら)の淵(ふち)に身を投げて死んだ。

屈原がつくった『離騷』その他の辞は、それまでの詩とは、いちじるしく違った形のものである。

いったい、『詩経』の詩は、前六世紀のはじめで終わっている。

春秋の末から戦国時代にかけては、たくさんの思想家があらわれ、その思想を述べた古典も、多くのこっている。

しかし詩はほとんどみられない。

『詩経』におさめられたもののほかには、わずかな断片があるだけで、あたらしい詩がつぎつぎにつくられた様子は、みられないのである。

すでに、あたらしい詩をうむ基盤は、うしなわれていた。

社会の変動によって、古い村落のかたちはくずれさり、詩がうたわれる祭礼をもかえてしまった。

また周の王室が没落したことは、宮廷の歌謡である“雅”の世界をほろぽした。

詩は、古典として伝承され、ときに王室や諸侯の宮廷で演奏され、または知識人の議論のなかで故事として引用されるにすぎなくなった。

周王の権威は、もはや通用しない。諸侯たちは自由に力をふるい、強いものは弱いものを合わせてゆく。

その活動は、すでに古典的な韻文(いんぶん)や、儀礼によって制約されるには、あまりにも奔放であった。

その活動をみとめるにせよ、否定するにせよ、韻文はあまりにも無力で、説得力にとぼしかった。

それは、あきらかに散文の世界であった。

このような時代に、楚の国では、あたらしい形の韻文がつくられた。それが『楚辞』であった。

春秋から戦国にかけて、楚の国は中原の諸侯のあいだに伍し、かつ強勢をほこった。

その間に楚の人びとも、中原の文明に接して、しだいに同化していった。 |

周の王室が没落し、中原は諸侯が並び立った

|

しかし民俗そのものには、なお中原とかなり異なるものが、のこっていたに違いない。

『楚辞』は、そのような楚の国の民俗や、祭礼のうた(巫歌=ふか)をもとに、うみだされたものである。

そして屈原によって、あたらしい文学にまで、高められたのであった。

3 懐王への思慕 top

いま『楚辞』は十七編がのこっている。そのうち「離騒(りそう)」「九章」などの七編が、屈原の作と考えられる。

ほかの諸編には、屈原のあとをついだ宋玉や景差の作があり、また漢の時代になってから作られたものも、ふくまれている。

そうして『詩経』の詩が、歌唱されたものであっだのに対して、『楚辞』は朗誦されるものであった。

ところで屈原か、はじめて懐王から追われた悲しみをうたった「離騒」は、『楚辞』のなかの第一の傑作である。

屈原は、まず自分のうまれから、うたいはじめた。

わが家は高陽帝(顓頊=せんぎょく)の子孫にて わが亡(な)き父は字(あざな)を伯庸といった。

寅(とら)の歳の初春、寅の月、 庚寅(かのえとら)の日に私は生まれた。

父君は私の生まれつきを見て、 私によき名をたまわった。

私に名づけて 正則(せいそく)といい、 私に字(あざな)して霊均(れいきん)といった。

かく美(うるわ)しい生まれながらの質(さが)をもち、 さらにすぐれた才能をくわえた。

江離(こうり=芳草)と辟止(へきし=芳草)の草を身にまとい、 秋蘭(芳草)をつないで帯かざりにしようか。

ゆく水の流れに追いつけぬ気がして、 歳月が私を待たぬのをおそれ、

朝(あした)に岡の上の木蘭(もくれん)をとり、 夕(ゆうぺ)に河の洲(す)の宿莽(しゆくもう、冬にも枯れぬ草)をとった。

月日はあわただしくて とどまらず、 春はや去れば秋がくる。

草木(くさき)のしおれるのを思い、 よき人の老(ふ)けゆくをおそれる。

壮者を愛撫し 老醜を棄(す)つべきに、 どうしてその態度を改めたまわぬ。

もし駿馬(しゅんめ)にのって馳せたまうなら、 いざ、私こそ その先導をつかまつろう。

いにしえの三聖王の徳は純粋にて、 まことに衆芳(しゅうほう)がそのもとにあつまった。

山椒もあり 菌柱(きんけい)もまじえて、 靇(けい)や芷(し)のみつないで佩(お)びるのではなかった。

かの堯(ぎょう)や舜(しゅん)が公明にして正大なるは、 大道にしたがって正しく進んだからだ。

しかしなんと桀(けつ)や紂(ちゅう)の狂わしいことか、 それはただ脇道をせかせか歩いたからだ。

おもうに悪党どもは逸楽をむさぼり、 わが行くては暗く 道はけわしい。

しかし いかで身の災(わざわ)いをはばかろう、 御車(みくるま)のくつがえるのをおそれるのみだ。

たちまち奔走して御車(みくるま)の前後にしたがい、先王(先祖の王たち)の遺業を追おうとしたが、

しかるに君は わが心中を察せず、 かえって讒言(ざんげん)を信じて激怒したもう。

もとより忠言が身の禍(わざわい)となるを知るも、みすみす捨てておかれようか。

九天(九重の天)をゆびさして 私は誓おう、 ただ君のおんためを思えばこそ。

夕ぐれに来ると言いながら、 ああ、なかばにして路をお変えなされた。

はじめには私と約束しながら、 のち悔い、のがれ、心を移された。

もはや棄てられるのをいといはせぬが、 君のしばしばの心がわりに心をいためる。 |

屈原は、すぐれた天賦(てんぷ)の才能によって、政治をみちびこうと期待していた。

しかし、それも懐主によって、むざんにくずれさった。

けんめいに努力するにもかかわらず、王は心がわりして、意見をいれてくれない。

ついで讒言(ざんげん)にあったさまを、せっかく植えた香草が、雑草に荒らされるのにたとえ、しりぞいて身の高潔をまもろうとしても、憂憤(ゆうふん)はおさえるすべがない。

王が、讒言を信じたことは、うらめしい。

しかし、いまは節(せつ)をまもって、しりぞこうとするが、なお救世の未練にたえかねる。

そのような自分(屈原)を、姉がいさめた。よって四方の、空想の世界にあそぽうとする。

いにしえの聖賢たちをたずね、さらに天にのぼって、天帝にまみえようとするが、ここでもいられない。

進退きわまって、巫(みこ)にうらなわせると、なお遠遊することをすすめられる。ついに心を決した。 |

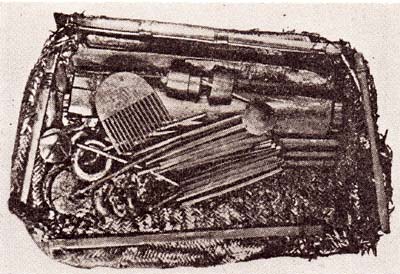

竹製の箱(楚の墓より出土)

|

こうして、吉占にしたがって遠遊する。

崑崙(こんろん)をめざし、砂漠をこえ、車を八頭の竜にひかせて、日光のかがやく大空にのばった。

ふと見おろせば、ふるさとがみえる。人も、馬も、かなしみ、なつかしみ、ふりかえるばかりで進もうとしない。

「乱(らん)」(むすびの言葉)にいう。

もうだめだ、国には人なく、私を知るものもいない。

このうえは、どうして故都をおもおう。

ともに美(よ)い政治をするものがいないからには、

いざ私は、むかしの彭咸(ほうかん)の居(い)どころをめざして行こう。 |

彭咸(ほうかん)とは、屈原がもっともしたっていた理想の賢人である。

しかし、どういう人物であったのか、その事跡はよくわからない。

4 民間の巫の歌 top

「九歌」の九編は、『楚辞』のなかでも、もっともかわった部分である。

それは「離騒」などの諸編のように、王にうとんぜられた悲憤や、北に南にさまよいあるく嘆きをうたったものではない。

むしろ神々をうたい、たたえたもので、調子もほかのものとちがって、あかるい。

楚の国の南、沅水(げんすい)や湘水のほとりには、鬼神をまつる古い習俗がのこっていた。

その地方にかくれていたとき、屈原はしばしば村々の祭社や歌舞をみたが、その歌詞が俗悪なので、この「九歌」の曲をつくった、といわれている。

その形式は、あきらかに巫歌(みか)、すなわち巫(みこ)によるかぐら歌である。

巫がひとり、もしくは数人で神前にうたいつつ舞う。そうした素朴な歌劇とみられるものである。

東皇太一(とうこうたいいち=星の名、天上の至尊神)

よき日 よき辱(とき) つつしんで いざ東皇をたのしめまつる。

長剣の玉(ぎょく)の鐔(つば)をおさえてゆけば、 音(ね)もうるわしく佩玉(おびたま)は鳴る。

瑤(たま)のむしろに 玉(ぎょく)のおさえ うつくしい花たばをささげ、

おそなえの靇(けい)と肉には蘭を敷き、 肉桂(にっけい)の酒、山椒の飲みものをすすめまつる。

枹(ばち)をあげて太鼓をうち (原文が一句うしなわれたか?)

拍子(ひょうし)ゆるやかに しずかに歌い 管絃(かんげん)つらねて さかんに唱う。

神がかった巫(みこ)は美しい衣(きぬ)きて舞い、 花の香は たかく堂にみちて、

一楽(がく)のしらべは しげく入りみだれ 神はよろこび 楽しみたまう。 |

湘君(しょうくん=湘水の神)

湘君が ためらって来ないのは、 はて、だれか中洲(なかす)にひきとめるのやら。

みめよき巫(みこ)を着かざらせて、 神むかえの桂(かつら)の舟をのりだそう。

沅(げん)と湘とをして波なからしめたまえ、 江水をして しずかに流れしめたまえ。゛

かの君を望めど いまだ来まさず、 ふえを吹いて だれをか思おう。

飛竜にひかせて北へむかい、 わが道を洞庭(どうてい)の湖(うみ)にとり、

薜(へい)茘(れい:注)をふなばたにかけ 慧(けい)をむすび 蓀(そん)の橈(かい)に 蘭の旌(はた)、

(注:マサキノカツラ、ほかも香草)

涔陽(しんよう)の遠きをのぞんで、 大江(たいこう)をよこぎり 霊気をあげる。

霊気をあげても とどかぬゆえ、 巫(みこ)も気づかって私のために ためいきをつく。

さめざめと涙ながして かげながら君をおもい、胸をいためる。

桂の橈(かい)に 蘭のふなばた 氷をくだけば 雪とちり 積む、

さながら薜茘(へいれい)を水中にさがし 芙蓉(はちす)の花を こずえに求めるようなものだ。

心があわねば媒(なこうど)もむだ骨おり ちぎりが浅いときれやすい

浅瀬は さらさらと流れ 飛竜は ひらひらと飛ぶ、

まじわり厚がらねば うらみは長く ちぎりに信(まこと)なく ひまがないと君はいう

朝(あした) 江のほとりを馳(は)せ 夕(ゆうべ) 北のなぎさにとどまれば、

鳥は屋(いえ)の上にとまり 水は堂の下をめぐる。

わが玦(けつ:注)を江中にすて わが佩(おびもの)を灃浦(れいほ)にすてて、

(注:佩玉の一種、一ヶ所が欠けているもの)

芳(かお)る洲(す)に杜若(かきつばた)をとり いざ 湘君の侍女におくろう、

時はふたたび得られない しばしさまよいのびのびと過ごそう。 |

この歌は、男の巫(みこ=主祭)と女の巫(助祭)との連舞(つれまい)で、ふたりが合唱するものであろう。

祭礼のときの劇の歌とおもわれる。

まつる者と、神とのあいだを、男女の恋愛によってあらわした表現があり、巫(みこ)と巫との問答もみえている。

屈原が、こころのなかの憂憤をのべた「離騒」などの絶唱にしても、このような民間のリズムを取りいれ、それをさらに文学にまで高めた、とみられるのである。

top

**************************************** |