|

******************************************

本文 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 付録 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INDEX

明治の文明開化を開いた工部大学校

(日本工業の黎明――遣隋使より工部大学校まで――上田弘之著 抜粋 昭和56年刊)

1 工部大学校の沿革

2 工部大学校発足と機構改正

3 少数精鋭の工部大学校卒業生

4 工部大学校卒業生の略伝

5 工部大学校卒業生名簿

6 優秀だった外国人教師 |

執筆者紹介 上田弘之(うえだひろゆき)

1932年,京都大学電気工学科卒業

陸軍科学研究所、文部省電波物理研究所に勤務。戦後逓信省電気試験所、電波庁、電波監理委員会を経て、1952年郵政省に移る。一貫して電波伝播の研究に従事。

電波監理委員会中央電波規測所長、郵政省電波研究所長、郵政省電波監理局長歴任1969年退官。その後1979年まで東京芝浦電気(株)顧問。工学博士

著書

「電話の話」出光書店、「電波伝播」(河野哲夫と共著)コロナ杜、「宇宙通信の黎明期」KDD、「国際電気通信年表・資料」KDD、「ITU小史」日本ITU協会、「CCIRの概要 第1部」電波振興会 |

1 工部大学校の沿革 top

工部大学校は工部省における技術教育を担当する付属機関であった。

同様の教育は文部省の東京大学理学部でもややおくれて始められた。

工部大学校はながく工学寮や工作局の下におかれていて、本省直轄になったのは工部省の末期になってからのことである。

それは法律を優先し、技術を低くみていた明治時代の風潮によるものであったが、同時にわが国における科学技術の低さを物語るものであり、世の中に役立つほどの価値がまだ認められていなかったからである。

しかしながら、殖産興業や軍事力強化のためには、ぜひとも科学技術の幅を広げ、レベルを高めなければならないことを痛感するようになっていたことも事実であって、政府は次第にこれを重視し、これに力をいれてきた。 |

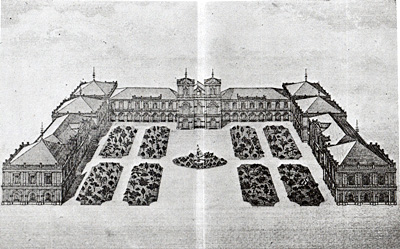

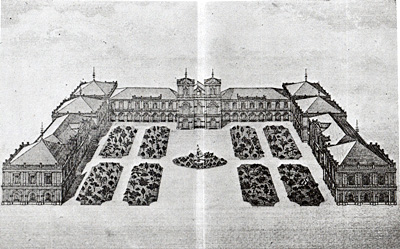

明治の初め東京虎ノ門にあった工部大学校。ここで藤岡市助、田辺朔朗、辰野金吾、高峰譲吉等、明治の文明開化を開いた技術者が育った。 |

その意気込みは工部大学校を当時世界でも稀にみる総合的な工科大学とし、その教師をすべて優秀な外国人によって埋め、世界一流のイギリス式技術教育を移植しようとした決意からみても明らかである。

後に工部大学校を訪ねたグラント将軍(第18代米国大統領)の言葉からみても分かるように、このことは見事に達成されて、わが国の工業の近代化に大きな足跡を残こすことになったのである。

ここでは工部大学校を次の四つの角度から眺めてみたい。

一つには日本の新旧産業の接点として、二つには西洋文化をとりいれる窓口として、三つには西洋教育を鍛練する道場として、四つにはわが国の産業革命を達成させるための試行の場としてである。

さて、長州藩の5人組(長州ファイブ)がイギリスに留学し、そこで山尾庸三と井上勝が5ヵ年にわたって工学を修めて帰国したことを述べたが、彼らは伊藤博文・井上馨とともに工学推進の原動力になった。

井上馨は伊藤とともに政治に携わったが、彼も伊藤についで第二代の工部卿(工業大臣)をつとめた。

伊藤博文はイギリスにとどまること数ヵ月に過ぎなかったが、現地で見た鉄道の印象は強烈に残っていて、鉄道建設に熱意を燃やした。

そして東京-大阪間の鉄道敷設計画をしばしば建言し、その建設資金調達のための外債交渉委員となり、東京-横浜鉄道実現を図った。

そして工部省が設置されるや工部大輔に任ぜられ、1876(明治6)年10月初代の工部卿に推された。

その間、貨幣制度、銀行制度その他財政上の諸問題を調査研究のためアメリカに出張(明治3/11)、続いて岩倉使節団の案内役として明治4年10月から6年9月までの丸2ヵ年にわたって欧米の進んだ文化を見学してまわった。

この間における工部省の事務は山尾や井上(勝)が切りまわしていた。

山尾はイギリスでは造船を学んだが、工業教育に関心が強く、当時わが国の工業が甚だ幼稚であることを憂えて、政府に工業の振興を建議し、工部省建設の端緒を開いた。

また、工学寮や工部大学校の設立を提議した。工学の父と呼ばれた所以である(注)。

(注)工部大学校設立については林董の回顧談がある。

それによると、山尾が横浜で造船頭をしていたとき盲唖学校建設の建議をしたことがある。

伊藤博文が工部大輔(工業局長)をしていたので相談すると、盲唖学校を建てるより、まず目明きの学校を建てる方が先きだろうというので、それでは技術の学校を建てようということになり、工学校の設立がきまったという。正式にきまったのは岩倉使節が出たあとらしい。そこで政府は伊藤に教師の雇入れ、機械の買入れを命した。 |

井上勝はイギリスでは鉱山および鉄道について学んだが、帰国後も工部省で鉱山および鉄道に携わり、とくに明治5年から26年にいたる21年間鉄道頭または鉄道局長として活躍し、まさにわが国の鉄道の基礎を築いた大先達であった。

工部省が設置されたのは1870(明治3)年10月20日のことであったが、当初はその経営方針と所掌事項が定められただけであって、具体的な行政事務はまだ定められていなかった。

明治4年7月にいたり、工部に開する技術見習生制度が定められた。

技術修業の終わった者の中から選抜して官員に登用すれば、任務にたえるよい者を選ぶことができ、諸工業の進歩疑いなしと考えたのである。

本格的な行政組織が定められたのは、翌月の明治4年8月で、10寮1司の設置がこれである。

このなかに工学寮と測量司があった。

初代の工学頭兼測量正には工部大亟(だいじょう:工業課長)山尾庸三が任ぜられた。

その使命は 「工学を開明して、その利用厚生の道を開くための基礎造りをする」ことにあった。

工学寮は明治6年7月に開校されたが、明治10年1月にいたって工部大学校と改められ、工作局に所属されることになった。

工学寮入学のための予備教育をするための工学寮付属小学校も明7年2月にはじめられたが、これは政府の経費節減のために明治10年6月廃止された。

さらに、本省の機構改正に伴って、工部大学校は明治15年8月本省直轄になったが、18年12月政府が内閣制を採用することになった際、工部省の廃止とともに文部省に移管され、東京帝大に吸収合併された。

この間、工部美術学校が明治9年11月創設され、わが国美術界にも貢献するところがあったが、これまた経費節減のため明治16年1月廃止された。

これが工部大学校沿革の大筋であるが、外国人教師の招聘による全面的な西洋教育というこれまで経験のない教育の実施だっただけに、その計画と実施とは必ずしもうまく噛み合わなかった。

それに当時のわが国の社会はこのような計画には追随できなかったし、わが国の財政もこれを支えきれなかった。

こうして、計画を立てるための規則面と実際の実行面との間には大きな齟齬があった。

それゆえ、工部省沿革からみる「工部大学校」と工部大学校卒業生が編纂した「工部大学校」の間にはかなりの隔りがある。

したがって両者をうまく一つにまとめることは困難なので、本文には規則面からみた工部大学校をとりあげ、卒業生の回想録からみた工部大学校の実態を特別付録として載せることにした。

|

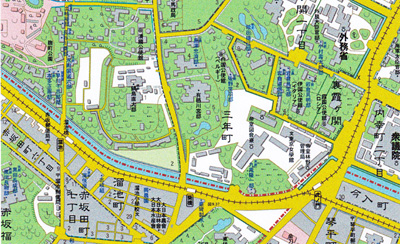

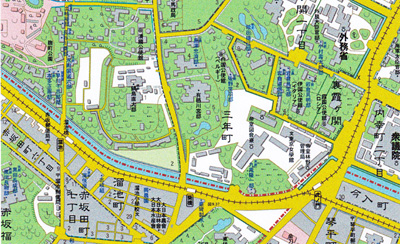

工部大学校のあった虎の門から溜池山王周辺の地図の変遷(江戸明治東京重ね地図より) クリックで大きくなる

|

江戸時代

|

明治の初めの工部大学校が造られた頃(本文p224)

|

|

明治末期 工部大学校の校舎は東京女学館や帝室図会寮になった

|

現在の虎ノ門から霞が関、永田町一帯

|

|

2 工部大学校発足と機構改正 top

明治10年1月官制の改革によって、工学寮は工部大学校と改められ、工作局に隷属された。

大書記官大鳥圭介が局長に任ぜられ、工部大学校時代がはじまった。

工部大学校もいよいよ軌道に乗り、やがて卒業生も誕生する時期に入った。

しかし、この頃から財政難に苦しめられるようになった。

これまでの経験を考えにいれて、学課・規則を大学校らしく整えた。

21章から成っているが、内容的にはあまり変わっていない。主な点は次の通りである。

① 目的 大学校は工作局に属し、工部に奉職する工業士官を教育する学校である。(これは以前と変わりはない)

② 修業 工学志望者がだんだんと増えてきたので、入学試験前に仮試験を行なうことにしたが、入学後の修業の過程は以前と同様である。

③ 官費と私費 入学試験に及第した者は、願いにより官費・私費いずれでもよいこととするが、官費の場合には卒業後7年間工部に奉職する義務があることは以前の通り。私費にはこの義務はないが、毎月7円をおさめなければならない。

④ 学課 以前とほぽ同じであるが、以前の「実地化学」と「鎔鋳学」を一緒にして、「実地化学および冶金字」とし、6科にした。

⑤ 書房・理学試験場・化学試験場・鎔鋳試験場・工術試験製作場・博物場の規則を整備した。

⑥ 学課は英語で行なうことにしているが、それを大成するために本朝学を設けて国語を教える。手習素読から講義作文まで5級に分ける。

⑦ 各学課の指導要領が細かく定められた。

○ 付属小学校の廃止

明治7年2月から発足した付属小学校は、経費節減のため明治10年6月廃止された。

○ 工部大学校開校式

工部大学校の建築工事が完成し、校則も具備されたので、明治11年7月15日天皇の親臨を仰いで開校式が行なわれた。(工部省沿革史等には明治11年4月15日となっているが、瀬尾政美氏が当時の新聞を調査して7月15日と訂正されたものである)

○ 第1回卒業式

第1回卒業生23名が明治11年11月卒業した。海外留学をしなかったものは、規則にしたがって、本省の技手に任ぜられたり、または地方庁に服務を命ぜられた。

○ 海外留学生

明治12年度の工部省の定額経常費予算は50万8,600円であったが、外国人はまだ130名以上も残っており、このため外国人の給与は34万2,300円と予算の2/3を占めていた。

したがって工部省としては工部大学校の卒業生を外国人教師に代えることを緊急の策と考えた。

しかし外国人教師の代わりがつとまるようにするためには、欧州留学の経験がぜひ必要だとして、今後各専門学科卒業生徒の中から1名づつを選抜して3年間留学させ、旅費は工部省の定額予算から支弁することにした。

選ばれた海外留学生は次の11名であった。

南清(土木学)、石橋絢彦(灯台建築学)、高山直質(機械学)、三好晋六郎(造船学)、荒川新一郎(紡績機械学)、辰野金吾(造家学)、志田林三郎(電信学)、近藤貴蔵(鉱山学)、小花冬吉(採鉱冶金学)、高峰譲吉(応用化学)、栗本廉(地質学)

このうち近藤貴蔵は帰途香港で病死した。

また、自費留学希望者にはその半額を支給することにした。

この海外留外制度が実施されたのは、この1回だけであとは続かなかった。

○ 工部美術学校の廃止

工部美術学校は明治9年に創設されたが、経費節減のため明治16年廃止された(彫刻科はこの年の6月、画学科はこの年の12月)。工学のためにも美術をという山尾庸三のすばらしい着想も経費節減の声の前に消えていった。

○ 工部省直轄となる

明治15年8月工部大学校は本省の直轄となり、その職制が変わった。

その結果、校長・幹事・教授・助教授の職がおかれた。工部技監大鳥圭介が校長を兼務、12月小書記官竹田春風が副長を敵ぜられた。

図学の助教授杉甲一郎も9月工部大学校教授になった。

○ 卒業生の教授誕生

海外留学生は明治16年つぎつぎと帰国してきた。准奏任御用係を硲ぜられ、専門に応じてそれぞれ各部局に配属されたが、その中の1人志田林三郎は明治16年8月電信局勤務兼工部大学校教授を命ぜられ、電信学を担当した。

こうして工部大学校創立以来の夢がここに実現された。

明治17年3月には藤岡市助も助教授から教授に昇任し、同12月には辰野金吾も教授を兼任した。

○ 学課および規則の改正(明治18/4)

佐々木高行が工部卿になり、工部省の官業整理が始まり、工場・鉱山がぞくぞくと払下げられるようになると、その影響も工部大学校に反映してくる。

そうした背景の中で行なわれた改正である。主な点は次の通り。

① 目的 教育の対象を工業士官から工学士とされたことが目立つ。

② 官費生と私費生の選択は以前は本人の希望によったが、今後は入校試験の及第試験により、首位高点のものから数名を選んで官費生にすることにした。

但し、私費生徒でも3年の終りに特別優等のものは官費生に選抜する。

その代わり、卒業後は3年間官に奉職する義務を負う。学費は以前と同じく7円。

③ 学期は2年づつ次の3期に分けた。

ⅰ予科、ⅱ専門科、ⅲ実地課

3課の課程は詳細に規定され、特に専門学科は次の8科に分けられた。

ⅰ土木学 ⅱ機械工学 ⅲ造船学 ⅳ電気工学 ⅴ造家学 ⅵ製造工学、ⅶ鉱山学 ⅷ冶金学

このうち、造船学は新たに設けられたもの、電気工学は電信学が改められたものである。

各学科には本科と支科がおかれた。

例えば、電気工学では本科は電信学とし、支科は数学・応用重学・機械工学・測量学・化学とした。

④ 卒業・及第の規則をはっきりと定めた。

予科・専門科・実地科の定期課程を終えて試験に及第した生徒には、学期の終わりに卒業証書を授け最後の卒業試験にあたっては、予科・専門科・実地科の点数の満点を320点とし、200点以上の者には第1等の卒業証書を与え、工学士の位を授け、200点未満100点以上の者には第2等の卒業証書を与え、100点未満の者には単に本校で修業したことを表わす修業証書だけを与える。

ただし、卒業試験で落第した生徒に対しては、時により、なお1年間在校再修させて再試験を許す。

この際第2等までの卒業証書は与えるが、第1等は与えない。

⑤ 学位特別試験を設けた。これは第2等の卒業証書を与えられたものでも、卒業後2年を経過し、特別試験に合格したものには、工学上の学位を授けるというものである。

⑥ 卒業生徒の修学 卒業後さらに技術を修め、あるいは研究をしようとする者は、教頭の承認を経て校長がこれを許可する。

⑦ 学科の細目が詳しく定められた。

○ 帝国大学工科大学への移管

明治18年12月工部省が廃止され、工部大学校が文部省に移管されたことはすでに述べた通りであるが、そのすぐ後で(明治19年3月)帝国大学令が発布された。

帝国大学は大学院および分科大学より成り、大学院は学課技芸の奥義を攻究し、分科大学は学術技芸の理論および応用を教授することになった。

工部大学校は東京大学工芸学部(明治18/12/15理学部より分離してつくられた)とともに東京帝国大学工科大学となった。

こうして工科大学と呼ぶ一つの支流ではあるが、帝国大学という大海にもたとえるべき総合大学の一員として、一段と視野を広めながら、わが国の工学の基礎造りに精進することになったのである。

工科大学の校舎は当初虎ノ門の旧工部大学校舎が充てられたが、明治21年7月本郷に校舎が新築されて、これに移った。学長には古市公威、教頭心得には工部大学校一期生の志田林三郎が任ぜられた。

3 少数精鋭の工部大学校卒業生 top

工学寮の生徒の入学は明治6年からはじまった。

明治10年に工部大学校と名前を変え、実際に卒業生を送り出したのは明治11年11月であった。

工部大学校という、れっきとした形態を保ちえたのは、明治28年12月までの9年間であった。

明治19年3月には帝国大学に合併された。したがって、工部大学校が送り出した卒業生の数は決して多くはなかった。

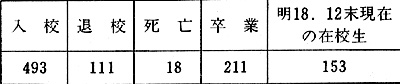

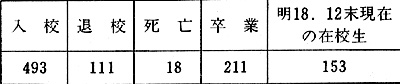

明治6年から明治18年11月にいたるまでの13年間に入学した生徒を、数の上で分類すると右表のようになる。

入校生は大体1年に30-50人で、財政状態のよくなかった明治12年には25人、財政状態のまだよかった明治7-8年には53人という状況であった。 |

|

卒業生は明治12-18年の7年間に送り出されたが、最も少なかったのは明治18年の18人、最も多かったのは明治13年の40人であった。

この表でもわかる通り、明治18年12月現在の在校生を除く340人についてみると、3人に1人の割合で退校、2人が漸く卒業ということになる。

いかに修学がきびしいものであったかを想像することができよう。

それだけでなく、退校者が明治10年13人、明治12年18人、明治16年20人、明治17年16人という数字をみると、学業だけでなしに、明治10-12年、明治16-17年の不況が深刻な影響を及ぼしたことも察せられる。

死亡者も4パ-セントという大きな数字を示しているが、ここでも明治11年に6人、明治16年の4人とやはり経済状態と関係があったようだし、死亡者が出だしたのが明治11年で、初めて卒業生を送り出した明治12年の前年であったことも、学業のきびしさと関係があったのではないかと思われる。

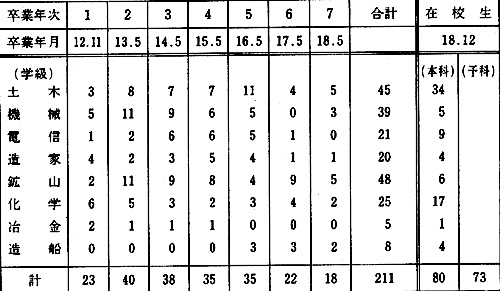

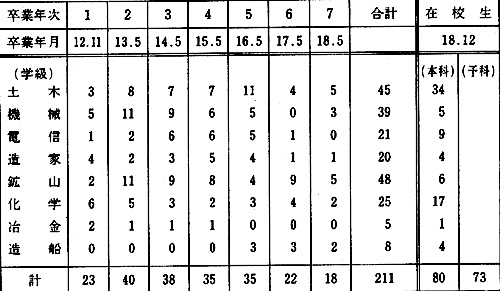

卒業生は総計211人で、科別に分けてみると、右表のようになる。

時代の要求という点から眺めると、興味深いものがある。

卒業生の数の多い順からいえば、鉱山科・土木科・機械科となっており、少ないのが冶金科である。

造船科は設置がおくれたこともあるが、明治18年12月現在の在校生の数からいっても多い方ではなかった。東京大学理学部(明治10創設)にも早くから、機械工学・土木工学・採鉱冶金学・応用化学等の諸学科が設けられ、また明治17年5月海軍省の依頼に応じて造船学科が設けられたことにも留意する必要がある。

これらの学科は工部大学校と合併するための準備であったかも知れないが、明治18年12月15日理学部から分離して |

|

工芸学部が設けられたほど、帝国大学も工学には意を用いていた。

工部大学校は工部省とちがって、工業界との直接の接触はなかった。

ただ、生徒が実習のため工部省の各部局や場合によっては民間の工場に出掛けた。

むしろ、外国人教師のなかには学術や専門の研究に熱心な人達が多かったので、生徒はそういう方面に対して関心を強くしたし、教師の薫陶をうけることも多かった。

エアトンの如きはケルビン卿をして世界の学問の中心は日本に移ったとさえ歎じさせたほどの世界的な研究を重ねていたし、ミルンは地質・鉱物の教師であったが、地震を日本ではじめて経験し、地震学をはじめた人で、日本を地震学の中心とし、日本のみならず、世界の地震学、ことに地震工学に大きな貢献をした人である。

このような外国人教師の影響は工部大学校の生徒のみならず、日本の工学界に対して大きな指導力を発揮するとともに、日本を世界に紹介する上において大きな貢献をした。

しかしながら、工部大学校がわが国の産業界に与えた影響といえば、なんといっても、工部大学校の卒業生である。

卒業生のなかには、東大教授として活躍した人、政府機関で活躍した人、民間で活躍した人、海外に進出した人など、職場はいろいろであったが、いずれもわが国の工業の振興をつねに念頭におきながら、わが国工業の基礎づくりに働いた人達である。

4 工部大学校卒業生の略伝 top

工部大学校の卒業生は明治12-18年の7年間に211名にのぼった。

その内訳は、上本45、機械39、電信21、造家20、鉱山48、化学25、冶金5、造船8である。

これらの久々の経歴をすべて追跡することはできなかったが、目に触れた人々の経歴のなかから、次の11名の略伝をに掲げることにした。括獄内の数字は卒業の年次である。

上木科=石橋絢彦(2期)・渡邊嘉一(5期)・田辺朔郎(5期)

機械科=三好晋六郎(1期)

電信料=志田林三郎(1期)・藤岡市助(3期)・浅野応輔(3期)

造家科=辰野金吾(1期)

鉱山科=近藤陸三郎(2期)

化学科=高峰譲吉(1期)・下瀬雅允(6期)

これら卒業生の略歴をみても、かれらがいかに幅広く活躍したかがわかる。

なお、他にも多くの卒業生の略伝がある。これらを通覧して、二、三感ずるところを述べておこう。

その一つは、全卒業生の2/3の経歴を人手することのできた電信科の卒業生についてである。

電信科の卒業生で学校に残ったもののほかは、電信線架設のための電柱を建柱する電信建築長をつとめるのが一定のコースであった。

しかし、20年代になると、電話の導入があって、電話交換局長という職ができ、また、電灯・水力発電・電力輸送・電気機械というような民間事業がつぎつぎと開けて、会社方面への進出が多くなった。

彼らはこういう新しい分野についてはもちろん学校で教えられることはなかったが、敢然としてこれに立ち向い、エアトン教授に教えられた通りに、工部大学校で修めた基礎学を活用してこれに取り組んでいった。

もう一つ気のつくことは、留学や視察の対象となった国は、はじめはイギリスであったが、後にはアメリカが多くなってきたことである。

新しい分野がつぎつぎと開拓されていく若い国アメリカに魅力があり、また実用的な応用工学を導入するためには、アメリカの方がわが国には適していたと解釈すべきであろうか。

ともかく、これら211名の工部大学校卒業生をもったことは、明治・大正時代におけるわが国工業のあらゆる分野における開拓者を養成したことを意味するもので、多額の経費を注ぎ込み、長い年月をかけた結果ではあるが、それはわが国工業の基礎づくりのためには、どうしても支払わなければならない投資であったのである。

その償いは工学寮設置のとき維新の先覚者達がかけた期待通りに、これら卒業生の活躍によってなしとげられたというべきであろう。

○ 土木科

石橋絢彦(第一期生)

イギリスに留学し、灯台について学び、帰国後も灯台局に勤務した。

日清・日露の戦争に際しては灯台や浮標の建設を行なった。

彼が横浜市に完成した吉田橋は日本最古の鉄筋コンクリートの橋であるといわれている。

1896(明治29)年彼は逓信省管船局長であったが、時の電気試験所長浅野応輔に近着の雑誌を示し、マルコニーが無線電信を発明したことを知らせた。

浅野は早速松代松之助に命じて無線の調査研究を始めさせた。

こうしてわが国の無線電信研究の端緒をつくることになったと伝えられている。

渡辺嘉一(第五期生)

グラスゴー大学に入学し、卒業後は当時世界一と称せられた鉄橋フォース・ブリッジの工事を監督したりした。

帰朝(明治21年)後は多くの鉄道会社の技師長、社長、重役を歴任し、一生を私鉄の発展に捧げた。

田辺朔郎(第五期生)

琵琶湖疎水工事を担当し、わが国最初の水力電気事業を始めたことは有名である。

東京帝国大学教授(明治23)、京都帝国大学教授を経て、京都市第二疎水工事および水道・電鉄の工事を担当した。

わが国最初の海底トンネルである関門トンネルの調査にもしたがった(大正2)。

○ 機械科

三好晋六郎(第一期生)

イギリスに留学、造船学を修めて帰った。工部大学校助教授を経て、明治19年工科大学教授に任ぜられ、造船学を担当した。明治30年築地の工手学校長を兼ねた。

○ 電信科

志田林三郎(第一期生)

本文と多少重複するが、やや詳しく述べる。志田は在校中から生徒代表として行動していた。

西南の役で敵状偵察のための繋留気球試作の代表として活躍したりした。

イギリスに留学し、グラスゴー大学で抜群の成績をおさめて日頃軽視していた青い目の連中の態度を一変させたり、理学小説に応募して金賞を得たことも有名である。

ケルビン卿に師事して可愛がられ、しばしば文通した。

帰国の途中伊東博文・伊東巳代治にあい、かれらをケルビン卿に紹介した。

帰国後は電信局に勤務し、工部大学校教授に任ぜられ、エアトンの跡をついで電信学を担当した(明治16/8)。

工部大学卒業生で教授になった最初の人で、維新の指導者が明治初年工部大学校を創設した初志が、ここではじめて実現されたといってよい。

工部大学校が東京大学に合併されたとき、帝国大学今に基く工科大学が新設され、その教頭心得兼教授となり、電気工学を担当した。また、新たに発足した逓信者の工務局次長に任ぜられた。

志田は電気学会の創立を主唱し、榎本武揚を会長に推して、明治21年5月これを発足させ、自らは幹事で終始した。

電気学会創立に当たっての彼の演説は電気学の沿革と電気工芸の今後の進歩について予言したもので、今日にいたるまでの名演説といわれる。

内容は電信・電話・電灯・電力輸送・電気工業・電気鉄道・電気船・電気空船・電気鍍金・電気医術・電磁気誘導・光と電気の関係・地球磁気・空中電気諸般に論及したものである。

こ の演説によって、わが国の電気工学界がどれだけ刺激され、勇気づけられたかわからない。

驚くことには、この夢の如く、小説の如き予想の殆んどが、今日実現されたことである。

志田は明治22年3月工務局長に栄進したが、たまたま大臣(後藤象二郎)、次官(前島密)の間に激しい乾柿がおこり、次官側にくみして辞職した。

この間にも斯学の発達に尽したが、元来蒲柳の質であった彼は、38才を一期として逝った(明治25/1)。

藤岡市助(第三期生)

クラスは秀才ぞろいで、中野初子・浅野応輔も一緒であった。

エアトン教授指導の下に、始めてアーク灯を点じたことは前にも述べた(明治11/3/25)。

卒業後は母校で教授に累進した(明治17/3)。

工部大学校の電信科の名称を電気工学科と改称したのは彼の提案によるものだといわれている。

フィラデルフィアで開かれた電気博覧会に参観を命ぜられ、その際見学したエジソンの会社から工部大学校に

エジソンの名で高声電話機一対と白熱電球36個が寄贈された。

これは藤岡の技術的な熱意と讃辞がそうさせたとされている。

工科大学に移ってからは、日本電灯協会・東京電気業組合・照明学会等の創立主唱者となり、それぞれ会長・頭取・役員をつとめた。

民間における電気事業には最も力を傾注したが、その範囲は電灯事業・電気鉄道事業・水力電気事業・電気機械の製作・電球製造等極めて広かった。

電灯事業については白熱舎を創立して(明治23)、わが国最初の電球製造業をはしじめ、東京電気(株)を興して、ついにわが国に電球の自給自足をもたらすまでに漕ぎつけた。

これが今日の東京芝浦電気(株)の一半の前身である。

電気鉄道については、彼の指導の下にわが国最初の電気鉄道を敷設した。

水力電気事業については、わが国最初の供給用水力発電所であった京都水力事務所の発電工事および各地の水力電気工事に参与し、また、特別高圧長距離送電の実施に貢献した。

電気機械の製作に対しては、自ら1.5キロワットの分捲電気機械を設計して、これを製作させた。

晩年中風を病み、62才で永眠した(大正7/3)がこれよりさき、朝野の名士800名が発起人となって、東京電気(株)の工場(川崎駅近く)の庭に寿像を建てた(大正3)。

浅野応輔(第三期生)

卒業後健康を害し、志田にすすめられて、電信建築長として建柱のため、地方まわりをしていた。

その後東京に戻り、逓信省に電気試験所が新設されるにおよんで(明治24/8)、初代の所長を命ぜられ、大正3年11月にいたるまで23年間名所長として腕を揮った。

彼の業績は電務局、電気局に所属する二時代に分けることができる。

電務局時代(明治24-42)は電信・電話事業の初期および無線電信の黎明期であった。

この期間における浅野の業績は、それまで輸入に頼っていた電気部品(碍子・電線・パラフィンコンデンサー・電池など)の製作、日本独力による海底電信線の敷設(とくに九州-台湾間)、無線電信実験の成功および日露戦争への貢献、電信回線の研究をあげることができる。

電気局時代(明治42-大7)には、検定・電信電話・電力の現業に力を入れるとともに、無線電話・有線電話・電気計器・銅線・絶縁線などの研究に力をいれて、国産技術の向上と確立につとめた。

○ 造家科

建築の分野では、工部大学校卒業生の活躍が大きかったことがうかがわれる。

明治19年3月創設された造家学会をみても、創立発起人26名のうち18名が工部大学校出身で、会長には辰野金吾、名誉会長にはコンダーが推された。

辰野金吾(第一期生)

イギリスに留学、建築学を修業、フランス・イタリアを巡遊して帰国、工部大学校教授に任ぜられた。

のち、工科大学教授に任ぜられ、明治31年には工科大学長に推された。

退官後は建築事務所を経営した。

辰野は教育家として、実務家として、また造家学会会長として、明治・大正時代におけるわが国の建築史ともいうべき存在であった。

かれが設計監督した代表的な建築物には、日本銀行(旧館)、東京駅、工科大学などがある。

その作風は堅実荘重を旨とし、時に応じてルネサンス風またはゴシック風をとりいれた。

○ 鉱山科

石橋絢彦によれば、鉱山関係はほとんど工部大学校出身者で占められていたといわれる。

近藤陸三郎(第二期生)

卒業後阿仁鉱山分局に勤務したが、同鉱山の古河市兵衛への払下げとともに、古河家にはいった。

それからのことはすでに述べたが、明治21年欧米諸国を視察後本店詰となった。

明治30年足尾銅山の鉱毒問題の勃発により、身を挺してその対策にあたり、百方苦心の末、その対策工事を完成した。

のち、本店理事に任じ、足尾鉱業所長を兼ねた。

さらに、日光電気鉄道・足尾鉄道・横浜電線など諸会社の重役に就任、大正2年古河合名会社理事長に進んだ。

○ 化学科

化学科からもアドレナリン・タカジアスターゼの発明者高峰譲吉や下瀬火薬の発明者下瀬雅允等が輩出した。

高峰譲吉(第一期生)

イギリスに留学して応用化学を学んだ。帰朝後農商務省に出仕した。

明治17年日本がアメリカの博覧会に参加した際、彼も参観し、燐酸鉱を輸入してきたが、これがわが国における人造肥料輸入の最初であった。

間もなく民間有力者を説得して東京人造肥料会社を創立し、工場を設けた。

これが、わが国における人造肥料会社のそもそものはじまりである。

高峰は元麹(もとこうじ)の改良法に精力を傾注していたが、明治23年北米の大酒造会社から招かれ、精酒醸造法の指南を懇請された。

当時日本人で外国の大会社に懇篤な条件で招かれるというようなことは珍らしいことであった。

しかし材料に「とうもろこし」を使用したことから、モルト業者の大反対にあって、この会社はついに解散せざるをえなかった。その後タカジアスターゼやアドレナリン等を発見創製して、名声を高めた。

そしてドクトル・タカミネのアメリカにおける存在は日米和平にとって重要なものになった。

彼はニューヨークでも日本の宣伝、日米親善に力をいれたが、大正2年帰国し、当時経済界のリーダーであった渋沢栄一を説いて、大研究所を設立させた。これが大正6年3月に創立された理化学研究所である。

彼は日本よりもむしろ外国で有名であったが、大正11年多彩な一生を終えた。ちなみにキャロライン夫人はアメリ力人である。

下瀬雅允(第六期生)

印刷局に出仕して、貨幣の真贋を識別するのに有効な黒色捺用インキを発明したが、明治20年海軍省に転勤して火薬の研究に専念した。

明治26年いわゆる下瀬火薬を発明して、明治32年下瀬火薬製造所長となり、帝国学士院賞をうけた。

日露戦争において下瀬火薬の威力が認められ、勲三等および年金を賜わった。

5 工部大学校卒業生名簿 top

工部大学校の卒業生の氏名を科別に掲げると次の通りである。卒業年次は数字で示す。

(例①第一期生・明治22年卒業、⑦第七期生・明治18年卒業)

土木科

①南清、石橋絢彦、杉山輯吉

②小林八郎、逵邑容吉、太田六郎、千種基、渋谷競多、寺内義真、飯塚義光、佐伯敦崇

③佐藤成教、香取多喜、足助好生、江森盛孝、屋代伝、高田雪太郎、山内市太郎

④大島仙蔵、野辺地久記、笠井愛次郎、植木平之允、伊藤隆三郎、吉川三次郎、神原伊三郎

⑤渡辺嘉一、田辺朔郎、河野天瑞、宮城島庄吉、小田川全之、山口準之助、河野十三郎、上山基、清水保吉、船曳甲、勝間金太郎

⑥久米民之助、吉本亀三郎、古川阪次郎、小川東吾

⑦吉村長策、相沢時正、友成仲、牧野實、福岡清一郎

機械科

①高山直質、三好晋六郎、荒川新一郎、今田清之進、宮崎航次

②安永義章、原田虎三、坂湛、佐立次郎、竹田関太郎、野上由貞、藤田重道、岡實康(旧名助作)、

吉見九郎、早田喜勉、家入安

③臼井藤一郎、服部俊一、真野文二、貴志泰、須田利信、内藤政共、栗屋新三郎、子安雅、田中林太郎

④井口在屋、中原淳蔵、川井清三郎、斉藤恒三、香坂季太郎、栗塚又郎

⑤水上彦太郎、稲垣銓平、岩崎彦松、大竹多気、近藤基樹

⑥なし

⑦進経大、菊地泰三、畑精吉郎

電信科

①志田林三郎、

②岩田武夫、中山信順

③藤岡市助、熊倉興作、中野初子、浅野慶輔、飯田格之助、磯部四郎

④大井才太郎、山川義太郎、森島剛太郎、五十嵐秀助、坪井孚、岩垂邦彦

⑤小高梅三郎、玉木辨太郎、永山廉太郎、長谷川廷、神田選吉

⑥青水天三郎

⑦なし

造家科

①辰野金吾、片山東熊、曽禰達蔵、佐立七次郎

②藤本寿吉、渡辺譲

③坂本復経、久留正道、小原益知

④宮原石松、新家孝正、鳥居菊助、河合浩蔵、中村達太郎

⑤船越欽哉、瀧大吉、森川範一、吉井茂則

⑥吉沢友太郎

⑦渡辺五郎

鉱山科

①近藤貴蔵、麻生政包

②沖龍雄、桑原政、吉原政道、小鹿島果、松下親業、仙石亮、狐崎富教、山田欽一、近藤陸三郎、

荒川巳次、牧相信

③藤野聿造、張房健、菅田繁、世良梯道、都野豊之進、林頼次郎、石橋政信、永井久太郎、佐藤通

④宮崎可吉、的場中、石田収、神田礼治、三田守一、大島六郎、小杉轍三郎、春原隈次郎

⑤山懸宗一、藤岡作二郎、鈴木録之助、松田栄一

⑥大原順之助、大坪一郎、斉藤精一、島田研六、間宮伊賀次郎、阿部正義、日高偉太郎、笠原鷲太郎、村瀬四郎(旧姓山口)

⑦河相保四郎、黒田清暉、中村武治、石坂勤一郎(旧姓水野)秋山長明

化学科

①高峰譲吉、森省吉、中村貞吉、深堀芳樹、岸真次郎、鳥居烋夫

②築山鏘太郎、今井善一、二宮正、田辺英之助、林糾四郎

③河喜多能達、松平忠太郎、塀和為昌

④乾立夫、小幡塚十

⑤清水鉄吉、藤井恒久、高松政正(旧姓池田)

⑥下瀬雅允、河浪虎太郎、志筑岩一郎、細川悛茂

⑦石川吉二郎、緒方三郎

冶金科

①小花冬吉、栗本廉

②高島米八

③野辺七郎

④喜多村寛治

⑤-⑦なし

造船科

⑤亀田末通、岩田善明、小山吉郎

⑥福田馬之助、杉谷安一、青木恭

⑦松尾鰭太郎、小西慎三郎

6 優秀だった外国人教師 top

工学校にとって一番問題であったのは、外国人教師の雇入れであった。山尾庸三は伊藤博文の留守中に太政官左院に伺いを立てて、「工学校の都検(教頭)および教師等の雇人れの選択・周旋方ならびに工学校卒業生の留学先の周旋方を、米欧巡遊中の工部大輔伊藤博文を経てマセソンに依頼する」ことに対する許可を得た。

伊藤博文に発せられた外国人教師の依頼は、

「工学校都検1人、小学校教師6人、勧工寮都検1人、勧工寮助1人、長崎造船技長1人、同助1人、同所製 作所校長1人、同助1人、厚消帆前形造船技官1名、同助1人、活字製作技術方1人」

であった。

これに基づき、滞英中の伊藤博文は明治5年8月随員の1人林董をマセソンの許にやり、工学校創設への協力と教師周旋を依頼させた。

こうして周旋を依頼していた外国人教師が東京に到着したのは、明治6年6月であった。

26才のヘンリー・ダイエルを長とする一行9人で、その顔触れは次の通りであった。

ダイエル(都検・器械学)、マーシャル(数学)、エアトン(理学)、ダイバース(化学)、クレーギー(英学)、モンデー(製図)キング(助教・ヒナ形師)、クラーク(助教)、コーレー(助教)。

これによって、延期されていた小学校および大学校の開校の動きも漸く活発になった。

ここでは特徴のある数人の外国人教師7人について述べる。

① ヘンリー・ダイエル

ダイエルはグラスゴー大学で機械科を修めたが、ウットウォルス賞を受賞し、ランキン教授にその誠実さを認められて、工部大学校の都検(教頭)に推薦され、26才でわが国にやってきた。

ダイエルは来日に先立って工部大学校の構想を練っていた。

日本からの要求は工学全般にわたる総合工科大学の創立であったが、当時は世界的にみても、工学は漸く単純な技工の域を脱したばかりで、学理に基いた専門の学問体系になってからはまだ日が浅かった。

したがって工学の各部門を総合的に統一して教える学校はイギリスにもなかった。

ダイエルはスイスのチューリッヒにあった唯一の総合工科大学をしらべ、これに範をとり、その組織を基礎にして、学科課程はもちろんのこと、諸規定の選定、校舎の構造、教場の配置にいたるまで、万端の計画を用意した。

日本に赴任してからは、工学寮時代から工部大学校時代を通じて、都検として学校の実際的な教授面を担当し、一糸乱れぬ統率により、わが国工業教育の基礎を確立した。

工学寮および工部大学校の祖織および学則は全く彼の創案によるもので、その編成の主義は、いわゆる独仏の学理的なものと英国の実地的なものとを折衷した教育であった。

彼によれば、独仏の学問は学理のみに偏した教育をうけているだけで、実地に迂潤であるから役に立たない。

英国の工学は実地主義でよい教育方法であるが、徒に時間を費すことが多い。

こうしていずれにも偏しない工部大学校の学則を彼は創成したのである。

工部大学校といえば当時の物識りの殿堂であったから、宮内省をはじめその他の省庁からもむずかしい問題をつぎつぎと持ち込まれたし、学内では教師や学生の問題も多かった。

彼は機械学の教授も実際に担当したし、工部省の赤羽工作分局での機械学実習をも担当していた。

ダイエルは明治6年6月から15年6月まで丸9年にわたり仕事に精励した。

帰国にあたり、勲三等旭日中授章を授与された。

帰国後はグラスゴー郊外に住み、大の日本びいきで教育振興や著述に携わり、進んで日本人の世話をした。

大正初年日本への再遊の希望を表明していたので、虎の門会とグラスゴー会が合同で歓迎することになっていたが、第一次世界大戦に阻まれて果たすことができなかった。そして1918年(大正7)に逝去してしまった。

ダイエルは鍛冶屋の子として生れ、努力して立身した人であった。

彼は頗る厳格謹直な人で、教室を巡視するときでも脇目をふらず、長身をまっすぐに伸ばして機械人間のように歩んだ。

外出の際も同様で、すべて規則的に進退した人であった。

ダイエルの生徒に対する訓戒は、卒業後はまず第一に、日本の工業を欧米に比肩するように努力すること、そうしてから後に新発明に努力せよということであった。

彼は善悪の基準を、人類が生存する上でその過半数が便をうけるような結果になるような行為は善で、これに反する行為は悪であるとした。

そして教育の本旨は農家の耕作と同じで収穫の多いことを目的とすべきで、一本の穂が法外に卓越していても、それは教育家の志すところではない。

自分は日本にきて工業教育に力を尽してきたが、それは収穫の多いことを望んでいるのであって、学校から蓋世の大人物や大成功者が出ないからといって歎ずるのは間違っている。

諸君はこれから国富増進の大目的に向って邁進せよ。それが諸君の天職である。

国家の富という最後の収穫こそが、日本の工学教育の本当の目的である。

よく英雄豪傑などともてはやされるが、彼らは世の成功者ではなく、むしろ最大罪悪者である。

人類の文化の向上に働いたアークライトやグーテンベルグの方が永久に地球上の人類に恩恵を施したのであって、彼らこそ世の成功者である、と。

ダイエルの機械学の教え方はランキンの著書を基本にして原理を教え、本にはこう書いてあるが実際に当たってみるとこうなるといって、理論と実際の違いを納得のいくように説明した。

そしてバラエティーはあっても理は同じであることを諄々と教えるというふうであった。

② エドワード・ダイバース

伊藤博文らがイギリスに留学したとき世話をしたのはウイリアムソン教授だが、その推薦をうけたダイバースは、ダイエルとともに来日した化学の専門家で、工学寮・工部大学校では化学を担当した。学徳が高く、一同に尊敬されていた。ダイエルの帰国後はそのあとに推されて教頭となり、帝国大学に移ってからも、理科大学でながく教鞭をとり、26年間わが国の無機化学研究の基礎を築いた。研究発表は50を越えた。また造幣司技師、内務省嘱託をも務めた。帰国にあたり、勲二等瑞宝章を授与され、帰国後王立協会員(F・R・S)に推された。ロンドンに帰った後は天長節のたびに勲章をつけて、日本公使館の招宴に喜んで出席した。

③ W・E・エアトン

ダイエルが謹直な人であるのと対照的に、エアトンは全くあたりかまわず、自己流で押し通した野人であった。

そして研究一途の人であった。エアトンが工部大学校に吹き込んだ影響力はきわめて大きかった。

当時は電気といえば電信だけで、電話もなかったし、電灯・電力も発達していなかった。

電信さえも、わが国に招いていた外人技師の程度では、いずれも学理に暗く、工夫長ぐらいの知識であったが、エアトンの来日によってはじめて本格的な電気学が導入された。

彼が導入したのは電信学だけではなかった。電灯の点火、図画の電送、地雷の爆発、風船の浮揚、日本の岩石の熱伝導度と幅広い応用面を披露して、日本の朝野を驚かせた。

エアトンはケルビン卿の弟子で、その1-2を争う出藍の誉高い弟子であったが、貧しい家に生れ、学校時代は家庭教師などをしながら勉強した。

卒業後はインド政庁に電気技師として赴任したが、工部大学校の教師に推薦されて来日した。

とにかく研究一途の人で、食事と就寝のほかは常に物理学の研究室に閉じこもって離れなかった。

恩師ケルビン卿は、電気学研究の中心はイギリスから日本に移ったと嘆いたということである。来日当時は他の教師と違って肩書が少なくて淋しかった彼も、帰国すると一躍王立協会会員(F・R・S)となりイギリスでも押しも押されぬ人となった。

エアトンの私行は世俗から見れば、すこぶる奇行の人であったし、助手や小使に対しても人使いが荒くて、彼の下では3日ともたなかった。

惣兵衛という60才がらみの小使だけは別で、日本一の知恵者だとほめられて小言も喰わなかったし、助手も要領よくやっていたのが一番愛用された。

エアトンは生徒に対しても容赦はしなかった。

彼の教え方は一種変わっていて、さすがに学者であった。すべて実験に結びつけて教えた。

新規なことがあると、理学や天文に関係のあることなら講義をして聞かせた。講義が終わってからもいきなり質問をしたり、問題を出したりした。

ぐずぐずしていると、お前は、お前は、と次々にたたみかけたし、いい加減な答をすると、怒って馬鹿とどなった。だから生徒は最後までよく聞いていなければならなかった。

エアトンの生徒に対する教え方には一貫した主義があった。

個々の事実の暗記教育ではなくて、根本の要義すなわち理論を教えるのだと主張した。その理由はこうである。

「諸君は卒業したら日本国中のどんなところで職につくか分からない。

日本の現状はヨーロッパ諸国と違って分業が発達していないから、万事自分でやらなければならない。

そのときに臨んで、暗記教育では応用動作が鈍くて、理論をやった人のようには機敏には行かない。

このことをよく考えておいて、いつ島流しにあっても自分一人でその職責を全うできるように心掛けて勉強せよ」

というのである。

エアトンはあとをグレーに譲って明治22年帰国した。

帰国間際まで生徒と一緒に実験に没頭し、新橋に駈けつけたが、汽車におくれるとまた帰ってきて、次の汽車まで実験を続けた。

帰国後も研究に励み、王立協会の会員をはじめ、いろいろな要職につき、ローヤル・メダルも授けられた。

過度の研究のため眼を患い1908年(明治41)61歳で逝去した。

④ ジョン・ペリー

ジョン・ペリーはエアトンに匹敵する学者でエアトンとは親友であった。

かれは機械学と土木学を担当していた。数学はエアトンよりも勝れていて、エアトンとともによく共同研究をした。

ペリーは、やはりケルビン卿の高弟で、日本にくるまではアイルランド工業大学の教授をしていて、スチーム・エンジンの教科書を著わしたりした。この教科書に彼の特徴はよく出ていた。

綿密な図は書いてあるのだが、このほかに簡単なスケッチを載せ、学理を解り易く説明してある。生徒に対する教え方も同様で、むずかしい数学の解き方はちゃんとノートに書いてあるのだが、講義ではくどくどしく説明しなかった。

それを見たい人には秘書をしていた彼の妹が、生徒に貸してくれた。

水理学の講義が始まると間もなく葵坂と工学寮との間にある高堰のところにタムソン・ウェーアを造らせ、溜池の流水量を測定させた。毎日雨量や風向とともに水量を計算して30日間の表をつくらせた。

こうした実地の経験によって生徒に測定法を会得させた。

建築中の川崎鉄橋の見学や利根河畔の旅行ではいろいろなことを生徒達は教わった。

自然現象、地層、川底、付近の農村の人口まで調べさせられた。地図の作り方、築港の模型を作ることまでやらされた。

このような実地問題をどんどん生徒に出しては質問をし、それに対する生徒の回答を批判しながら自分の案を示して、生徒を教えていくというやり方であった。

また、ペリーは二つの予言をしてくれた。

一つはアジア協会で彼が講演したもので、日本家屋の震災に対する改造案として、日本では全煉瓦・全石造はむずかしいから、せめて鉄筋入りのセメント家屋をつくるがよいというのであった。

もう一つは材料の問題で、人類は石器・青銅の時代を経て、鉄の時代になり、いまや鋼鉄時代に入ろうとしている。

次に来るのはアルミニウム時代であろう。幸い日本にはアルミニウムの原料はきわめて多いから、諸君は今度この問題に注意するがよいというものであった。

ペリーは癇癪で教授会の席上議論の末ダイエルの頭上に鉄拳を見舞ったことがあったという。

帰国後は王立協会の会員(F・R・S)に推された。1900年のパリ万国大博覧会のとき、イギリスとアメリカの電気学会の連合会があったが、ペリーが連合会会長、エアトンがイギリスの電気学会の会長をつとめていた。

小田川全之(土木科、第五期生)はこの会議に出席して、旧師と再会し、昔を懐かしんだということである。

⑤ ジョン・ミルン

ミルンは勇断実行の半面、細心の注意を怠らなかった人らしい。

明治8年工部省に招聘されると、イギリスから陸路を経てはるばる東京までやってきた。

かれはロンドンのキングス・カレッジおよび王立鉱山学校を卒業し、アイスランドに旅行し、ドイツの鉱山学校でも学んだ。

卒業後鉱山に就職したり、中欧や大西洋、アラビアの探険に加わっている。

どうして日本に来ることになったのか分からないが、1875(明治8)年8月イギリスを出発し、スエーデン、ノールウェー・フインランドを経てロシアに入り、欧亜通商略に沿うてウラルに出、さらに外蒙古、内蒙古を横断して万里の長城を越え、上海に至る、という大探検旅行を終えて、明治9年3月日本に到着した。

31日間無人のところを行き、零下40度の極寒に堪えなければならないこともあったという。

東京に着いて、山口屋敷の宿舎に入った日にはじめて地震を体験し、これが彼の終生の仕事になったのである。

ミルンの本職は金石学・地質学・鉱山学である。荒川巳次(鉱山科、第二期生)はこう書いている。

明治七年に入寮して、明治10年4月からは机の上の勉強が半分、旅行が半分というふうに、ミルン教授に始終付添われて教育された。明治20年は中小坂、11年は佐渡・阿仁・生野・三池へ出張した。

出張中は鉱夫と同じ仕事をし、坑中の測量、鉱石を掘る方法の実地研究をした

。歩くときは歩数をいつも勘定して、宿に帰ってから長さに換算したが、歩数を忘れることがあるので、工夫して穴明き銭10文位をつないで首から下げ、10歩歩けば1文というふうに勘定して、首からぶら下げたボールドに書きとめた。

途中に岩石の現われたところがあると、先生はこれを壊して、これは何々のロックと説明してくれるので、歩いた所の地図を何枚も作った。

旅行中は自分の専門のことだけでなく、なんでも研究することになっていたので、学校でも工場でも精米所でも何でも見せてもらっては日誌に記入した。ミルンもペリーと同じようなやり方で教えたようである。旅行の日当として生徒には60銭をくれたから、これで十分宿賃は足りたし、玉子酒を注文するものもあった。

ミルンは工部省廃止後は工科大学に移り、明治28年まで金石学・地質学を教えた。

しかし、彼が世界的に有名になったのは、地震学を創設したことで、それまでは地震は科学には入っていなかった。

イギリスでは彼のことを「地震ジェニー翁」と呼んだ。明治13年2月22日強烈な地震があり、小菅監獄の煉瓦製造所の煙突が倒壊して大きな被害を出したのをきっかけに、内外の学者の協同の下に地震学会を創設し、地震計を考案した。

さらに大学を説得して地震学を随意科として設置させ、地震計を大学構内および諸灯台に設置して地震の観測をさせ、その報告を収集して震源を探り、上下動と水平動から地震の性質を研究した。

地震計の設置場所をこのような所に選んだのは、正確な時刻が必要であったからである。

ミルンは多くの論文を発表した。それに刺激されて、イタリアをはじめ欧米諸国でもいたるところに地震観測所が建てられるようになった。

そこで大学は明治19年4月特に彼の俸給を増俸して地震研究を命じ、文部省も震災調査会を設けた。

ミルンは在日中の大地震は明治24年(1891)のいわゆる濃尾大地震であった。

彼も自ら実地に赴いて調査をし、論文を発表した。また、彼は日本内地はもちろんのこと、北海道・千島・豪州・マニラ・ボルネオ・フィリピン・台湾・韓国等の震災・火山・地質等を観察し、地震学会や英国理学奨励会に寄稿した。

その数は100編におよぶという。

ミルンは地震学だけでなく、鉄道庁や北海道庁に建議をし、人類学会・考古学会へも助言するところが少なくなかった。

これらの功をたたえ、帰国に先立ち日本政府から勲三等旭日中綬章を贈られ、終身年金1,000円を給せられた。

明治35年東京帝国大学名誉教師になったが、オックスフォード大学からも理学博士を贈られ、英国地質協会会員、王室協会会員(F・R・S)に推され、ロンドン大学・キングスコレージの名誉教授にもあげられた。

また、ライエル賞、英国帝室賞なども授与された。

ミルンは函館願乗寺の堀川乗経師の長女利根子と結婚したが、子供はなく、帰英後はロンドンに近い南岸ワイト島に住み、シャイド丘に地震観測所を建て、シャイド地震観測所と称した。

彼はここに世界70個所からの地震報告を収集し、世界地震目録を作って発表した。

門人広田忍博士はずっとその助手をつとめたが、病を得てミルンに先立つこと数ヵ月この世を去った。

ミルンは1913(大正2年7月)64才で逝去、バートンのセント・ポール寺院に葬られた。

利根子夫人はその後もイギリスに留まっていたが、病弱のため1919年帰国し、1925(大正14)年1月函館でなくなった。

翌年、門人旧知が函館の本願寺別院の境内に碑を立て、「ジョン・ミルン博士、トネ子夫人碑」と刻んで永遠にその功績を偲ぶよすがとした。門下生はきわめて広い範囲にわたった。

⑥ ジョサイア・コンダー

コンダーは稀にみる温厚篤実の君子で、一般の信望も厚かった。

ほかの教師よりもおくれて明治10年1月に来日した。

当時造家術の専門家としては工部大学校等を設計したフランス人技師ボアンビルはいたが、彼は5年11月から7年2月の間に工学寮で指導し、その後は工部省に転勤したので、大学内には造家術という専門科は設けられていたが、これには図学の教師が当たっていて、専任の教師はいなかった。

さて、工部大学校に勤務したコンダーは15年1月営繕局に転じ、44年間日本建築の近代化のために捧げ、大正9年東京で逝去した。そして多くの教え子を育てた。辰野金吾・曽禰達蔵・片山東熊等は彼の門下生であった。

何分彼の在職は長かったから、明治年間の有名な建築学者や技師の多くはいずれも彼の指導をうけた。

彼はまた工部大学校のほかに営繕局、内閣臨時建築局、内務省を兼務し、宮家御殿や他官有の庁舎・学校・公館の設計監督、さらに帝国議院のプラン、諸官省の配置、陸軍省庁舎、海軍大臣官舎の設計監督を行った。

明治27年勲三等に叙せられ、また東京帝国大学名誉教師に任ぜられ、建築学会の創立にあたっては名誉会長に推薦された。

⑦ アントニオ・フォンタネージ

フォンタネージは明治9年イタリアから来日したが、その当時からすでに世界的に有名な画家であった。

自然主義・田園主義派に属していた。明治9年8月-11年9月の2ヵ年間工部美術学校で、洋画を教え、作品も多く、子弟の指導にも熱心であった。門下生には小山正太郎等明治画壇で有名な人々がいた。

在職期間は短かかったが、わが国の美術界に与えた感化は大きかった。

フォンタネージの作品はトリノ市の博物館におさめられ、イタリア近代美術史上に光彩を放っているということである。

top

******************************************

|