|

****************************************

本文 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 付録 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INDEX

付録6 農業と人口

1 サンソムの日本農業に対する見方とその妥当性

top

イギリスの歴史学者サンソムは、日本の「農業と人口」について、次のような批判を行なっている。

① 日本は全食糧を米に依存する農業国であった。

② しかし可耕面積は少なく、そのうえ農業のやり方は労働集約的で、大農式により能率をあげることは望めなかった。

③ 農業経済の均衡を保つための多角経営も実施されなかった。

④ 貿易を経済政策に結びつけ、食糧を外国から輸入して、農業の負担を軽くすることは考えなかった。

また農業国だけでは、いつまでも自給自足経済を維持することはできないということを、教えてくれる人がいなかった。

⑤ 鎖国当時の人口はイギリスの4倍もあり、18世紀からはマルサスのいう食糧の制約をうけて、幕末まで人口は増加しなかった。

というのである。

わが国の農地面積は国土の17%にすぎず、イギリスの77%に比較すれば遙かに少ないし、水田の宿命として大農式農業にみるような機械化による画期的な能率の向上は期待できなかった。

鎖国を断行して自らを完全な自給自足経済に追い込み、農民に、幾100万人におよぶ武士階級のような非生産者まで食わせていくという犠牲を強いながら、農民を厳しい階級制度にしばりつけて、転業も離村も許さない政策をとったことも事実である。

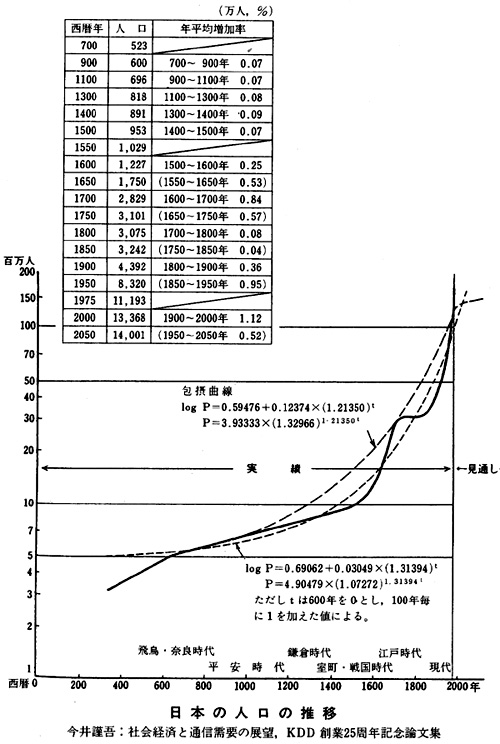

右図はわが国の人口の推移を示すもので、江戸時代の人口増加の停滞がサンソムの指摘する通り220年にわたり、人口推移曲線がほぼ水平に示されている。

しかしながら、サンソムの意見はイギリスの農業を土台にして考えた歴史的考察であって、そのような考えからすれば正にもっともな意見であるが、日本の農業という観点に立つと、必ずしもサンソムのいう通りにはなりにくい。

世界各地各国の農業をみると、その作物や農耕法はいろいろで、多年の経験から割り出された独特のものが多い。

だから明治初年に西洋文明とばかりにイギリス農業を取入れようとしたが、農業だけは完全に失敗で、全く役に立たなかった。

水稲は手のかかる農業であるから、わが国には昔から宮崎安貞の「農業全書」(1696・元禄9)でいう「内ばなるをもってよしとす」という教えがあったぐらいで、イギリス農法は簡単には日本農業に適用できないのである。

それにイギリスの農業革命はヨーロッパ諸国にさきがけて行なわれたものであったがそれはイギリスの産業革命が原因になってやむなく起こったもので、単独にイギリス農業が走り出したものではなかった。

イギリスにおける食糧の輸入は、産業革命の結果生産された工業製品を大陸に売り込む手段として、それと引換えにとられた政策であって、わが国の場合、たとえサンソムの意見に気がついたとしても、輸出できるような工業製品のなかった当時としては、食糧の輸入は難しかったのではあるまいか。

それにイギリスの政策は長い目でみると農業の著しい衰退を招き、逆に重商主義をのっぴきならぬものにした。

イギリスの農業人口をみると、産業革命以前は大体において全人口の80%を占めていたが、産業革命のおこった1760年には70%、1800年には36%、産業革命の終った1830年には25%、1850年には22%と急激な減少をした。 |

|

これは、わが国の10年前の状態に相当する。すなわち、わが国の農業との間には約100年のギャップがあった。

この数字は現在3%にまで落ち込んでいる。

それは農民の減少というよりも、農業技術の進歩とノーフォーク農法による大農経営への移行によるものであった。

それと同時に、産業革命のため「エンクロージャー」が行なわれ、農場を追われた農民の姿を物語るものでもあった。

しかし、わが国は古くから瑞穂の国という自負をもっており、農業は他にかけがえのない最も重要な基幹産業であった。

国の政策はすべてその基本を農業政策においていた。

このような意味から、農業は一般の産業とは別にして、振り返ってみる必要がある。

わが国は水が豊富であったので、稲作に適していた。

それは今日まで続き、日本と稲作とは離れられない関係になっている。

日本における農業の発達経過を、特に政治と人口との関係において、各時代別に振り返ってみよう。

2 時代別にみた日本農業の実態 top

① 大化の改新

農業制度に対して画期的な改革が行なわれたのは大化の改新によるものであった(652・白雉3)。

この改新により、土地・人民はすべて国家の公地・公民に改められ、地方行政組織が確立され、班田収授法が採用された。

それとともに国の財政をまかなうために、租・庸・調の制度が定められた。

公民に班給された口分田(くぶんでん)は6年ごとに戸籍を調べて支給され、租はその口分田の収穫の3-10%がとり立てられた。

庸は労働奉仕、調は郷土の産物を人頭割りにして税として納めるものであった。

農業は農具の普及、潅漑施設の進歩により著しく発達した。

麦の栽培も始まり、養蚕も盛んになり、牧畜も奨励された。

当時はまだ財貨の流通をはかる仕組みにはなっていなかったから、農民の生活や労動力に余剰ができても、まだそれを有利に活用することはできなかった。

物々交換がせいぜいで、生産はすぐに限界に達した。

こうした画期的な律令体制も一世紀も経たないうちに崩壊してしまった。

その原因は実施方法の手続きが煩雑であったこと、農民に課せられた租税負担が大きすぎたこと、人口の増加と共に口分田が不足してきたことにあったといえる。

この不足を補うために70年後には、100万町歩の開墾計画が立てられるほどであった。

大化の改新は中国にならった画期的な制度であって、わが国の国情をもとにして実現された体制ではなかった。

崩壊の直接の原因は新たに開墾した土地に与えられた永代私有令にあった(743・天平15)。墾田には租税を免除し、制限なく開墾を許すようになったので、貴族・社寺のみならず、国司・郡司までもその開墾に熱をあげ、律令を否定する鬼子ともいうべき荘園がはびこることになった。

それもやがて武士の手から幕府という特権階級に移ってしまったのである。

② 荘園時代 top

荘園時代には荘民は税金を免れ、労役から解放され、司法権まで保護されたので、土地を寄進して荘民になる者もあり、場合によっては全村が荘園にはいる場合もあった。

荘民は一般に作人・百姓と呼ばれ、領主から一定の田地をうけて耕作し、その代わり領主に仕え、年貢(田租)と公事(雑税)を納め、夫役(労務)に服した。ときには武器をとって本所の警固や荘園の防備にも任じた。

こうして武士が興り、武士団が統合した。

そして武士の棟梁が現われた。源氏と平氏はその顕著な例である。

源頼朝によって幕府が創められたが、まだ荘園は続いていた。

実は荘園の整理は荘園整理令(902・延喜2)を発して着手されたが、ますます増大する勢いを抑えることはできなかった。

頼朝は全国に守護・地頭をおき(1185・文治1)、守護が土地、地頭が人民を管理した。その後、時間はかかったが、荘園の管理機構を改変し、室町時代には遂に荘園や公領をとりあげて武士の所領とした。

結局荘園は8世紀から13世紀ごろまで約5世紀にわたって存在したことになる。

③ 鎌倉時代 top

鎌倉時代にはずっと荘園が続いていたが、農業の発達は目覚ましかった。とくに畿内や中国地方では麦を裏作とする二毛作が一般化し、次第にその他の地方にも普及していった。

品種を改良して早稲(わせ)や晩稲(おくて)の他に中稲(なかて)を作るようになったし、肥料や農具・牛馬の利用によって生産力の増大をはかった。

また潅漑のため用水池をつくり、水車・竹樋などを使用した。衣類や日用品のための繊維用農業が発達した。

平安末期以来定期市が立つようになり、宋銭による貨幣の流通がすでに盛んになっていた。

④ 戦国時代 top

百姓と土地の関係は時代が変わっても殆ど変わらなかった。

しかし、税は重くなる一方で、戦国時代には7公3民とか8公2民という重税を課した大名もあった。

百姓の集団的な逃散は鎌倉時代からあったが、室町時代になると農民は次第に団体行動をとるようになり、土一揆も大規模になった。

もともと農民の団体行動は村落の自治を目的として始まったものであるが、荘園制度が緩るみ、しかも大名領地がまだ確立しなかった時代に、やむをえず生れたものである。

時代としては吉野朝以後に始まり、戦国時代になって強固な結束となって結ばれた。

しかしこうした百姓の自治組織は後には大名によって行政機関として利用され、鎖国の形成に役立てられることになった。

そして百姓は武器をとりあげられ、身分的には武士とは切り離されたばかりでなく、商人になることも禁じられてしまった。

農業は鎌倉時代以来大いに進み、室町時代の米の反当たり収量は、上田1.3石、下田1.0-1.1石といわれている。

棉の種(たね)が室町時代に朝鮮からもたらされ、綿が栽培されるようになったことは忘れてはならないし、「みかん」や「ぶどう」も地方により産出された。

⑤ 安土・桃山時代 top

この時代の最大の目的は社会秩序の樹立・統一政権の確立にあった。

このためにとられた根本的な方策は検地と刀狩という土地と農民に対する政策であった。

これによって大名の知行制を確立することができたし、一揆を抑えることができた。

検地は土地の測量をしなおすことによって、織田信長が近江から始めた(1568・永禄11)が、これを全国的に完成したのは豊臣秀吉であった。

これによって中世の複雑な土地領有関係を整理して大名に対する知行制度の基礎を築き、農民に封する耕作地を明確にさせることができた。

これとともに発布されたのが刀狩令である(1588・天正16)。

これは一揆の発生を未然に防ぎ、兵農分離を達成しようとするものであった。

事実、身分統制令は1591(天正19)年に発せられた。

これにより武士の身分の転換は禁止され、百姓は農耕を強制されることになった。

農民は土地付きの者として大名の領地替えの時にも移動はしないが、逆に武士は土着性を失い、主君に従って移動し、城下町に集注することになった。

こうして大名領国の中央集権化がすすみ、武士対農民の階級支配の体制が強化されることになったのである。

この時代の食生活では米のほか、麦・栗・稗などが常用の主食とされていたが、これまで1日2食であったのが1日3食の習慣が起こったことは注目に値する。

うどん・そうめん・餅・果物などの間食も始まり、調味料には味噌・塩・酢の他に醤油・砂糖が加わった。副食には魚・鳥などが用いられ、牛肉類さへ上流階層の間では賞味された。

⑥ 江戸時代 top

幕藩体制を支えるものは租税負担の義務をもつ本百姓であった。

農業は当時最も重要な産業であり、幕府も諸藩も農村の維持、農民の掌握には大変な配慮をした。

農民の生活はすべて村を単位とする共同自治体で、名主(西国では庄屋)・組頭・百姓代は村役人(村方3役)と呼ばれ、幕府や藩の代官・奉行などの命を受けて行政にあたった。

すなわち、年貢の割当て、用水、宗門改めおよびその監査を行なったのである。

家康の方針は「検地によって農民の耕地を明らかにし、そこからあがる収穫のうち1年間の経営費と食費を差し引いた残りをすべて年貢としてとりあげ、農民生活を最低線にとどめておくのが封建農政の眼目である」とした。

この方針に基いて幕府・諸藩は各種の統制令を出して年貢収納のバランスを図ったという。

こうして年貢の中心をなす本年貢は4公6民から5公5民とした。

この他に幾種類もの租税や労役があった。

年貢の徴収を確実にするために加えられた制限も少なくなかった。

田畑永代売買の禁(1643・寛永20)、分地制限令(1673・延宝1)、移転や転業転換の禁、畑勝手作の禁(五穀以外の煙草・綿花・采種等)、慶安の御触書(1649・慶安2。衣食住に対する生活制限令)などはその例である。

農民はまさに「納民」であった。

このような厳しい統制のもとに自給自足の生活を営んでいた農民は、それこそ一生働きづめであった。

その結果農民は共同作業を必要としたし、個人的には次第に封鎖的・排他的になっていった。

家族は分家もできず、長子に隷属することになった。農民は4民のなかでも最もみじめな階級であった。

農民の人口は全人口の80%以上を占め、江戸時代を通じて2,600-2,700万人を上下して変わらなかったが、彼らの生活はまさに当時の最低線をゆくものであった。

では農業の生産はどうであったであろうか。江戸時代の生産は農民の生活とは無関係に目覚ましい発達をした。

その理由の一つは積極的な新田開発による耕地面積の増大、その二つは農業技術の進歩であった。

慶長年間(1600年頃)の163.5万町歩から享保年間(1720年頃)の297万町歩と、1世紀あまりの間に田畑の面積は約80%増加している。

先にあげた人口推移の図でこの間における人口が急上昇した一因はこの影響によるものである。

しかし享保年間から明治初年(305万町歩)までの150年の間には田畑は殆ど増えなかった。

このことも同図に示されている人口の停滞と全く符合する。

農業技術については肥料・農具・潅漑・排水の進歩があげられる。特に油糟や干鰯などが肥料に使われ、牛馬耕用のすきや荒起し用の備中鍬(くわ)、脱穀用の千歯こき、唐箕・千石通しなどの道具が使われるようになった。

宮崎安貞の「農業全書」などの農業書が出版されたことも忘れてはならない。これは中国農業法の翻訳書である。

こうした農業生産力の向上にもかかわらず、農民の生活は窮乏がはげしくなる一方であった。貨幣経済が農村に浸透して農業経営や農民の土地所有に変化がもたらされたからである。

年貢の金納・肥料や日用品の購入など農家の貨幣経済は急激に増大し、貨幣収入増加のため副業や商品作物の栽培を行なったが、それでも追いつかなかった。

しかし、この他に大きな理由があった。

領主の過重な年貢、天災飢饉の頻発(享保・天明・天保)、商業高利貸資本の侵入である。

これに対する農民の唯一の抵抗運動は百姓一揆であった。

一揆は時を追って熾烈になっていった。

このように江戸時代の農業は、耕地面積の増大、技術の進歩により、より進んだものになったが、租税はだんだん重くなり、その上農民の自由を奪ってしまった。

それも非生産的な武士階級のためのものであったという感が強い。

⑦ 明治維新 top

明治維新は人民革命でもなければ、絶対主義革命でななかった。

どちらかといえば、王政復古の色が濃かったが、変革の目的は欧米化に力をおいた近代化であり、その目的は西洋諸国と同等の力をもち、対等の地位に立つことのできる近代国家の建設にあった。

農業に対する施策としては、作物勝手作りおよび田地永代売買の解禁(1872・明治5)、分地制限の解除(1875・明治8)、職業選択の自由(1871・明治4)等の発令とともに、士族に対しては俸禄に代えて公債証書を交付して、生産階級に変更しようとするものであった。

また、廃藩置県後、租税徴収権が中央政府の手に集中されるや、税制は各地でばらばらであったので、これを統一する必要を認め、地租改正条例を発して(1873・明6)、地租改正に着手した。

その内容は

① 地価を課税の標準にしたこと(これまでは収穫高が標準であった)

② 税率を地価の3%とし、原則として豊凶によって増減しないこと

③ 貨幣によって納入のこと(これまでは原則として現物で納入した)

④ 地租負担者は地券を交付された土地所有者とした

などで、(1881・明治14)にその作業は終了した。

当時国家の歳入の中では地租の占める割合が最も大きかった。

すなわち国家財政の大部分を農民が負担した。

その理由は地租を旧来の税率3公7民に基準をおいたからである。

また地主・小作人関係にも問題があった。

この関係はもとのままとし、小作料も依然物納であった。

従って米価が値上りすれば地主の利益は増大し、米価が下れば小作料を引きあげ、小作人にしわ寄せした。

このように土地を耕作農民に解放せず、自ら耕作をしない地主の勢力を強めるという不徹底さが残った。

しかし土地私有制度と統一的な租税制度が確立したことは、日本資本主義発達の基礎をきづいたものとして評価すべきものである。

殖産興業は明治政府の実質的な表看板であったが、これに関連して農業・牧畜の面でも各地に育種場などを造って技術の改良をすすめ、開拓事業では福島県安積疎水の開発を行なった。

また、とくに北海道開発には大いに力を注ぎ、開拓使を札幌において士族等の移住を奨励し、屯田兵制度を実施するなど、農業・鉱山の開発に巨費を投じた。

駒場農学校(後の東大農学部)、札幌農学校(後の北海道大学)等の設置はその例である。

農林業の有業人口は1872(明治5)年、総人口(3,311万人)の81.4%、1900(明治33)年、総人口(4,482万人)の66.6%と年と共に減少していった。

なにぶん明治初年の資本主義の発展は目覚ましいものがあったから、農業の発達はそれに比べると遅々たるものであった。

しかし1890年代になると比較的安定した発達をするようになった。

近代産業の発展に伴って非農業人口は増大したが、それとともに農産物の国内需要が増し、また交通機関の発達・農業技術の向上・外国貿易の隆盛などと共に商品経済が農村にも浸透して、農村の自給体制を切り崩し、商業的農業を一層推し進めることになったからである。

それに応じて農業協同組合が生れて、さらに農民層の分解が進んだ。

他方、1884(明治17)年ごろには約35.5%だった小作地料が明治41年には約45.5%に上昇したことでも分かるように、土地は富農層に集められて、寄生地主制が発達する傾向が強まっていった。

このように明治時代の農業改革には地主と少作人の関係は改善されなかったが、江戸時代に比べれば、明治時代の農業は、とくに農民にとっては、天地の相違があった。

top

****************************************

|