|

**************************************

INDEX 0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22

蒸気機関車の最後の努カ (汽車の今昔10)

2 外国での研究改良

蒸気機関車の研究は各国でその後も続けられた。

一般に使用蒸気機関の主要な使用個所である発電所の機器の発達が急激で、これが機関車に影響し、高圧機関車とタービン機関車の研究となった。

しかしわが国では、殆ど研究しないで終わった。機関車としては実現が困難だと見通していたからである。

次に外国における研究を述べてみよう。

(1)スイス機関車会社の高圧機関車

スイス機関車会社のものは、圧力が60kg/cm2で、ボイラは水管式であり、給水加熱器を二重に装置して給水中の塩分をできるだけ取り去るようにしている。

試験の結果普通の機関車に比して、水において38〜55%、石炭において30〜40%の利益があったという。

(2)ヘンシェル会社の高圧機関車

この機関車はドイツのヘンシェル・シュミット式であり60kg/cm2と14kg/cm2の2種の圧力を使用するものであり、60kg/cm2の蒸気は90kg/cm2の高圧蒸気によって間接に熱せられる構造である。

14kg/cm2の圧力を併用するため熱効率は割合に低く、試験の結果、普通の機関車に比して、石炭において30%の節約を得たこともあるが、8%ぐらいに過ぎないこともあった。

それゆえこのような複雑な構造を採用しても割に合わないという。

カナダ太平洋鉄道では2種の圧力の高圧機関車を試験して、良い成績が得られたという。

(3)ベルリン機関車会社の高圧機関車

この機関車はシュワルツコップフ・レフラ式であり、レフラ式によってボイラ水をポンプで強制循環を行ない、圧力は120kg/cm2、間接加熱である。

石炭消費量において普通の機関車に比して45%の利益が得られる計算であるという。

以上のほかにも高圧機関車の試みられたものがあるがいずれも試験機関車を造っただけで、高圧機関車は普遍的に用いられるようには発達しないで終わってしまった。

その主たる理由は構造が複雑で高価となり、その割合に利益するところが少ないから経済的に成立たないことであるが、技術的にみても困難な問題がある。

高圧ボイラは水管式でなければできないが、水管式の相当の容量のボイラを機関車上に取り付ける場合、その構造として適当なものが得られないのである。

また高圧ボイラでは、十分に処理した水を使用することが必要であるが、機関車の機関は吐出式であって、使用した水を捨ててしまうので全部の水を補給しなければならない。

そしてその水を十分処理することに問題がある。

このようにして高圧機関車は大きな努力にもかかわらず、試験の域を出なかったのである。

タービン機関車も高圧機関車と同じ時代に試みられた。

発電用や舶用のタービンが非常な発達を遂げたことからタービンを機関車に応用することを考えるのは当然であるが、タービンを機関車に応用するについては技術上種種の困難な問題がある。

すなわちタービンは逆転ができないことから、逆転装置を考える必要がある。

またタービンは回転速度が設計速度と異なると、効率がいちじるしく低下する欠点がある。

かつまた復水式としなければ良い効率を得がたいのである。

これらの問題を解決するために種々の構造が考えられた。 |

アメリカ ペンシルバニア鉄道の試作タービン機関車

|

|

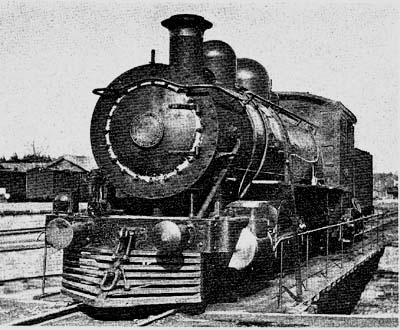

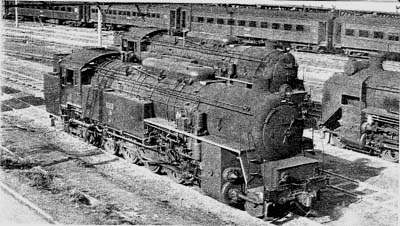

T18-1022タービン機関車 1926年マッファイ工場製

|

(4)クルップ会社のタービン機関車

ドイツのクルップ会社のタービン機関車は、逆転タービンを別に備えている。

マッファイ工場のタービン機関車も同様であって、これは船のタービンの場合の構造と同様である。

前進タービンが回転するとき、逆転タービンも回転するので、吐出式とすると逆転タービンが送風機の作用をなしてブレーキとなる。

それゆえタービンを真空中で回転させなければならない。

このためにも復水式とすることが必要である。

そこで復水式として熱効率を高める構造となっているが、機関車を復水式とするにはコンデンサの循環水を得るに困難がある。

そこで炭水車にコンデンサを設け、一部の水がコンデンサから熱を奪い蒸発消失することによって、コンデンサを有効とする構造が採用された。

しかしこの蒸発する水が相当の分量にのぼるので、完全な復水式とは違い相当に水消費量が多いのである。

そして十分な真空も得がたい。しかも構造はきわめて複雑となる。

この機関車は日常の列車の運転にも使用されたそうであるが、要するに試験機関車として終わったのである。

|

ユングストローム式タービン機関車

|

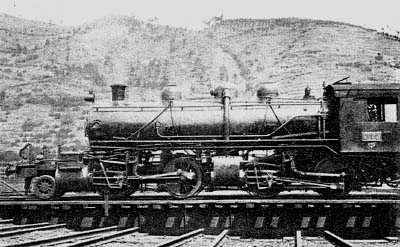

(5)ユングストローム式タービン機関車

スウェーデンのユングストローム会社は陸用蒸気タービンの製造者として特異な存在であるが、タービン機関車の製造者としても特異な存在である。

この機関車では逆転は歯車の転換によって行なうのであるが、熱効率を良くするため復水式としている。

循環水が得られないので空中放熱による空気コンデンサを使用している。

空気によって蒸気の熱を吸収するのであるから、夏と冬において大気の温度差の大きな地方では、夏と冬においてコンデンサの作用がいちじるしく異なる欠点がある。

初め2000馬力程度の試作機関車が相当の成績をあげ、スウェーデンにおいては実用に供されたが、同国における鉄道電化が進んだので、その使用が廃止されるにいたったという。

かくてユングストローム復水式タービン機関車は実用価値のあるものとなったが、同社はその後吐出式タービン機関車を製作して南米などへ輸出するにいたった。

そして2000馬力以上のものなら通常の蒸気機関車より経済的であると提唱した。

わが国は山紫水明の瑞穂の国で、清水はいたる所で得られる。

だいたいわが国の水にはシリコンの含有量が多く、これが瑞穂の国には役立つといわれているが、ボイラ水には禁物であり、シリコン含有のスケールは硬くて困るのである。

研究所で全国の水を集め、分析研究し、水の清浄剤も研究されていたが、工作系統ではなんらの処理設備をも考えず、天然水をボイラ水として採用していた。

これは我々の知識が足りなかったためで、このままで高圧ボイラの研究を始めても、設備の関係で無理であったろう。

ドイツでは高圧ボイラの研究などから、1933年ごろから24kg/cm2か普通の機関車に使われてきたが、、火室の構造から16kg/cm2に制限されるにいたったという。

結局これは材料と工作の関係によって定まるものであるから、わが国では年々1kg/cm2 ずつ上げて試験することにした。

昭和30年頃、わが国における最後の蒸気機関車として採用されたものでは、全溶接ボイラとして18kg/cm2を使用する計画でC63形の設計が進められたが、蒸気機関車製作中止の命令で実現しなかった。

多シリンダ式機関車は、バイエルンで4シリンダ・バランスド複式として発達をみたが、機関車が大形となると標準軌間でもクランク動輪の設計が困難となる。

そこでアメリカでは、内側シリングを1個とし、3シリンダ式が使われるようになった。

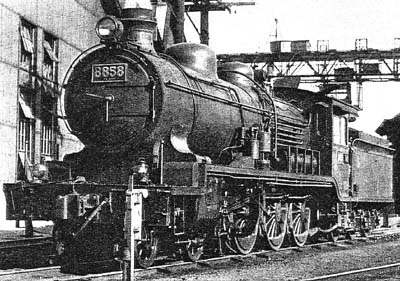

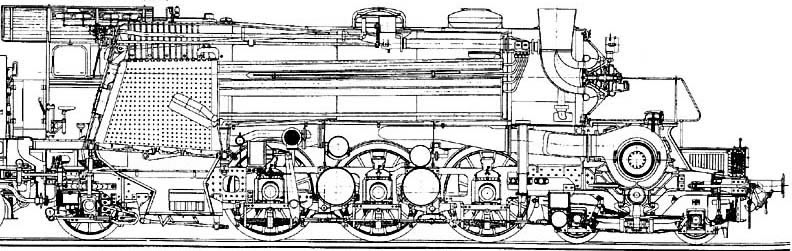

国鉄ではC52形を注文し、その成績の結果からC53形3シリンダ式を製作して重要列車に使用した。

その後C59形2シリンダ機関車を製作し、構造が簡単で十分にC53に劣らない成績を出し、乗務員に喜ばれるので、これが国鉄急行旅客列車用標準機関車となり、戦後C62形に発展したが、間もなく蒸気機関車は電気機関車に置き換えられるようになった。

タンク機関車では、1E2形のE10形を設計し、逆行するのを正位とし、現在の狭軌ではこれより大きなタンク機関車は作れないというものを製作して、福島−米沢間の板谷峠に使用し、同線電化の後北陸本線倶利伽羅峠越えに移した。

その後北陸本線米原‐田村間の交直接続区間に転用されたが、結局これもDL化に追われる運命となった。

以上、わが国では蒸気機関車は大いに発達したとはいえ、普通の構造のものに止まった。

しかし車両研究会などで運転・工作両局の意見を十分に採り入れて、部品の標準化を図るとともに、国産のみによっても外国に劣らないものを作るように努力した。

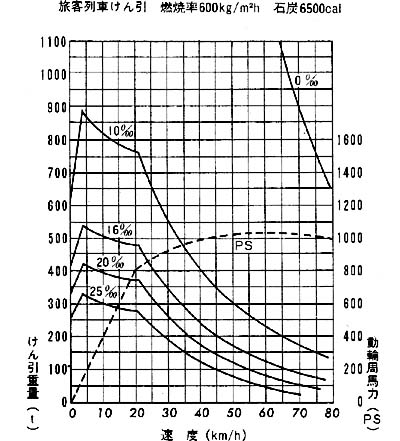

構造の改良についてはボイラの火室に深いくぼみを付けて水循環をよくするサーミックサイホンも付けたし、火格子面積が3.85m2以上のボイラでは人力投炭が困難であるので、アメリカ式の自動給炭機を使用した。 |

国鉄新製蒸気の最後を飾った最大のタンク機関車E10。晩年は北陸本線米原−田村間の交直流接続区間で使用された。米原にて 1961/5/17

|

しかし給炭機には相当の蒸気を要するので、長く使用するにはいっそうの改良を必要としたであろう。

節炭器のひとつとして給水加熱器を使用したことは前にも述べた通りである。

バネの支持方は3点支持を標準としたが、形式によっては必ずしも3点としないこともあった。

|

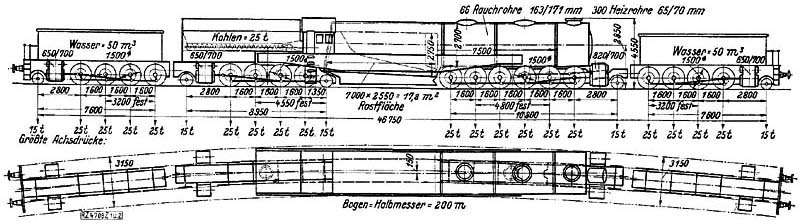

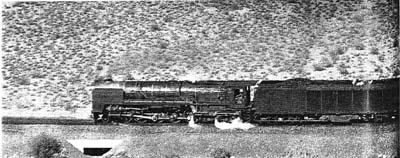

南ア連邦で今も元気に活躍する大形ガーラット機関車、写真中央の機関車に挟まれた2両のタンク車は機関車への水を詰め込み砂漠地帯を走りぬく

|

外国では種々異なった蒸気機関車の研究も行なわれた。

ガーラット機関車はその一つである。普通の機関車ではボイラが車輪の上にあるので大きさが制限を受けるが、この形式ではボイラを台枠の上に載せ、台枠の両端を別々の台車の上に置くので、大形機関車を作るには便利になる。

蒸気機関車はどのくらいの大きさのものまでできるかは興味ある問題である。

|

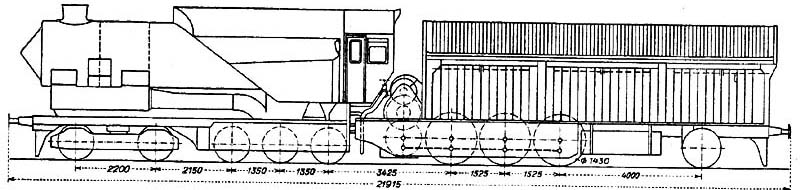

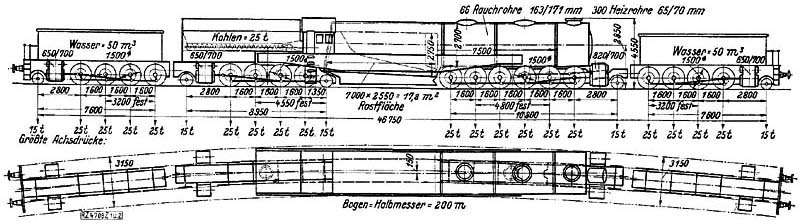

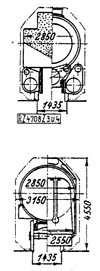

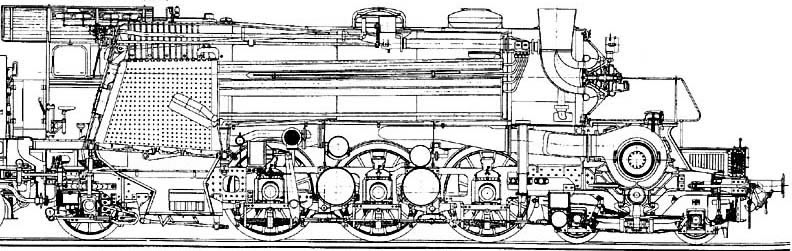

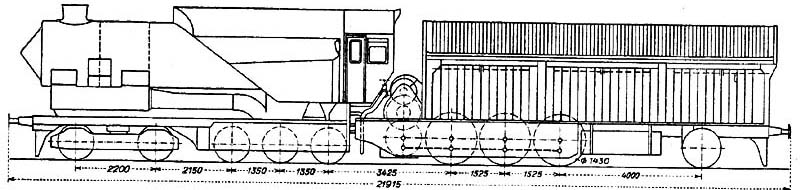

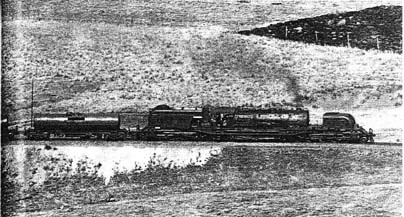

メルツェルチン最大機関車形式図

|

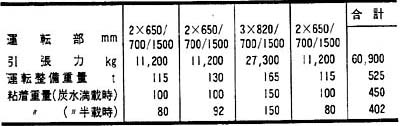

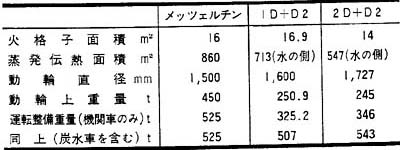

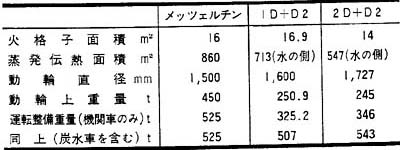

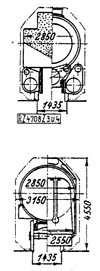

ドイツのメッツェルチン氏はドイツ鉄道の場合について作り得る最大の機関車を研究した。

ドイツのみならずョーロッパの鉄道では、ネジ連結器を用いているので、引張力をあまり大とすることはできない。

ドイツの鉄道の強い材料を使用したものでも、引張力は15tくらいであり、たかだか20tを出し得るに過ぎない。

従って大馬力の機関車を使うことはできないが、連結器は取り換え得ることとし、その強さを問題外として貨物機関車の設計を考えたのであるが、線路の負担力からは10,000馬力、シリンダの大きさからも10,000馬力を出し得る機関車を作れるが、火格子面積は19.6m2が最大となり、9,800馬力を出せることになり、またボイラの胴の大きさからは8,000馬力を出し得るに過ぎないとの結論を得た。 |

表1 メルツェルチン最大機関車のデータ

表2 アメリカの最大機関車のデータ

|

メルツェルチン

機関車の断面図

|

車両限界の幅が3,150mmであるので、ボイラ胴の覆いの最大外径を2,800mmに制限しなければならないから、煙管の長さを7,500mmとして蒸発伝熱面積は860m2、火格子面積16m2となり、8,000馬力が最大となるのである。

この機関車の設計は1F+1D1形のガーラット式の前後に1D形炭水車を1台ずつ取り付け、これにもシリンダを設備するものである。

すなわち、動輪数18、動輪輪重25t、動輪上重量450t、運転整備重量525t、シリンダ数19で、行程はみな700mm、直径は1F形のもの3個は820mm、その他のものは650mm、動輪直径1,500mm、引張力は速度35km/hのとき60,900kgである。

アメリカでは車両限界も軸重もこれより大きく、かつ連結器も強いので、グレート・ノーザン鉄道の1D+D2やユニオン・パシフィック鉄道の2D+D2のごときはマレー形として実用化されたのであり、機関車の設計が種種の条件によって制限されることを知ることができよう以上の3種類の機関車の大きさを比較すると表2のごとくである。

その他種々のものが考案されたが省略する。 |

アメリカユニオンパシッフィク鉄道の2C+C2”チャレンジャー”

世界最大の蒸気機関車 アメリカユニオンパシッフィク鉄道の

2D+D2”ビッグボーイ”

|

材料の研究も構造の研究とともに述べなければならない。

ことに国産材料でできる時代においては、材料の製造者と使用者が互いに協力することが必要である。

住友金属会社は早くからタイヤの摩耗について研究しておられたが、学術振興会が国鉄の希望として摩耗の機構を研究科目に加えてからは振興会の研究とともになされた。

私が国鉄を退職したとき、委員長に推されて多くの学者の研究を総括したが、なかなか困難な問題であることを知った。

戦争がはげしくなり、その研究は打ち切りとなって、従来からの成果を学術振興会から出版された。

それには業者の重要な点は、今でも尊重されるべきものがあると思うのだが、あまり参考にしてくれない学者が多いのに気がつくことがある。

戦後、国鉄でレールの硬さを大とするように規格を改正した。

ところが、その規格によるレールを初めて製造した製鉄所の製品を山陽線に使用したところ、黒裂と呼んだ特種な斑点を生じ、折損するものもあるので、根本的に研究しようと委員会が組織された。

三島徳七・今井勇両博士のような金属の世界的専門家、西原利夫博士のような機械の権威、八幡・富士両製鉄所の専門家、国鉄研究所の専門家などが委員となって、鉄道の専門家として私が委員長に推された。

それからずいぶん研究をしたが、調べてみると古い個所でも少しは類似の現象は起きていたが、山陽線のような烈しいものはなかった。

悪くなったレールをだんだん取り換えているうちに、何年間かたつとこの現象はなくなったのである。

鉄鋼の規格では、引張強さと伸び率などをずいぶん議論するが、規格に書いてある条件だけを満足させる材料を作ることはさして難事ではなく、精練が最も大切なことらしい。

専門家以外には理解しにくいことであるが材料に関する知識を深めることが必要である。

名古屋市の地下鉄道を造ったとき、車輪の径を小さくしたところ、運転するとレールやタイヤに特殊な傷ができたそうである。いかに処理されたか知らないが、鉄道のような経験によって一歩一歩ずつ前進する工学では、かなりきわどいところまで使っている場合があるらしい。

タイヤの規格は、ドイツのプロイセンでは1912年ごろにはルツボ鋼となっていた。

ルツボ鋼の特長はよくわからないが、タイヤとして相当有効なものらしい。当時イギリスのビッカース会社へ行ったら、「日本はドイツから安物ばかり買うから良い品は得られない」という。

ビッカース会社はタイヤ製造者として有名である。そこで私は「どんな仕様書を書いたら、注文がビッカース会社に来るだろうか教えてくれ」と話したが、結局明確な答は得られなかった。

住友金属会社では、その後も引き続き車輪や車軸など車両部品の専門工場として活動しておられるが、昨年(1971年)であったか、ヨーロッパでJIL(日本鉄道金属材料協会)の会合があったので、川本勇氏が代表として出席された。

しかしJILでは、こちらの主張が高級過ぎてヨーロッパの現状に合わないので、話がうまくいかなかったという。

わが国の車両のうちにはこのようなものもある。

軸受の摩耗も問題である。

今は機関車にもだいぶコロ軸受が応用されるようだが、これは電車から起こった問題であった。

当時わが国では球軸受ができ始めた時代であったので、コロ軸受の製作から面倒を見なければならなかった。

当時の人の苦心は今の人の想像以上のものがあったのである。

3シリンダ機関車のクランク軸には最初ニッケル・クローム鋼を使用した。

ところが軸受の発熱が多かったのである。

後に学術振興会の研究によると、ニッケルは粘りが強いので軸受には禁物のようである。

特殊鋼はその性質と熱処理について十分な知識を必要とする。

私は退職前、コロ軸受やバネにシリコン・スチールを採用した。

後で聞いてみるとやめてしまったようである。

国鉄側に聞くと品質の不安定などと製造者の悪口をいうし、製造者に聞くと国鉄は特殊鋼の取り扱いを知らないという。

新しい材料については、特別な研究を必要とするようだ。

かってある大工場で活動した老練者の話によると、蒸気機関車は古くから手掛けていた多くの熟練工がいる。

これら熟練工は立派な仕事をするが、彼らに新様式の近代的工作法に転換させることは非常に難事であることを知ったという。

戦後ある立派な工場で、日本エアーブレーキ会社の下請けとして、動作弁の鋳物を作っているのを見たことかある。

案内した重役の話によると、全くの素人のみを教えつつこの仕事に従事させたので、それがこの鋳物の成功の基だとのことであった。

蒸気機関車の進歩とともに、人も同時に発達の必要があることを感ずるのである。

|

狭軌最大級の蒸気機関車として有名な南ア連邦の25クラス 砂漠を走るため腹水装置を備えた長いテンダーを持っている

|

top

***************************************

|