|

**************************************

INDEX 0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22

ディーゼルカーとディーゼル機関車(汽車の今昔8)

前に述べた神戸製鋼所提案の液体変達機は、国鉄では戦後になってこれを採用した。

すなわち、神戸製鋼所はヨーロッパから、また新潟鉄工所はアメリカからライセンスを購入し、国産で広く使用されるようになった。

これによって総括制御もできるようになり、我が国におけるディーゼルカーの発展に効果をあげたのであるが、戦前MTMの試作に対しては電気式とし、電車に関する知識を利用して総括制御を行なうことを考えたのである。

Mはいずれも主要製作会社の合議によって寸法を定め、ディーゼル機関の大きさは各240PS として、電気装置一切を床下に吊ることとし、機関部分は島秀雄技師、車体関係は佐竹達二技師が担当して、設計ができたのは昭和11年であった。

私はこのとき退職したため、試運転成績などを知ることができなかったが、戦後聞いたところによると、ディーゼル機関のクランクが折れたので、その後修繕は行なったものの、試運転を行なうことをしなかったという。

この車両にはディーゼルカーの試験のみではなく、ほかにも目的があった。

すなわち、列車速度はますます増加されなければならないと思っていた。

狭軌で我々が苦ししだ大部分は高速度を出せないことであった。

蒸気機関車によって速度を増大しようと思っても、線路の状態が良くないからとして、保線当局の賛同を得ることはとても困難である。

そこで軸重の軽いディーゼルカーで試運転に当たり、相当の速度を出して見ることが計画の中にあったが、それができなかったのは残念である。

当時国鉄においては、油は船のために使用すべきで、鉄道は水力により電気運転を行なうべきであるというのが主義であった。

しかし、車両動力の将来を考えるときディーゼルカーの使用は必ず将来性のあるものとし、その研究を進めなければ世界の大勢に遅れる恐れがあった。

当時、海軍では石炭液化に熱心であり、大学においてもその研究は重要視され、相当の専門学者もおられた。

国鉄は自らも石炭液化によって油を得て、その応用を考えるべきと思っていた。

国鉄の大先輩にもその仕事に関係された人もあることは、新聞で知っていた。

しかし、このような考えは容易に国鉄の機関にかけることはできなかった。

私は昭和11年に退職して、翌年朝鮮・満州・中国北部へ観察旅行に行ったとき、北鮮にある石炭液化研究所を訪ねて説明を聞いたが、どうもそのときの説明ては当時の国鉄の状態では実施不可能であるように思った。

私がこの旅行から帰ると間もなく日中戦争が起こった。そしてそれが太平洋戦争に移行したのである。

その間においで内燃機関の応用の遅れたのは、やかを得ないことであった。

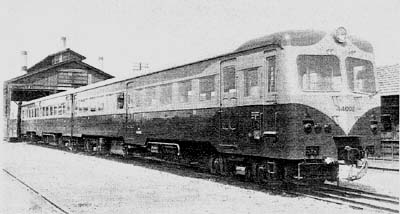

戦後、外国の事情が明らかになるに及んで、内燃機関の車両に対する応用が著しく進んだことが明らかになり、戦後は油の使用が自由になったのに関連してディーゼルカーの発達に力を入れ、キハ44000が製作された。

数両編成のものを総括制御によって運転し、良い成績をあげた。

しかしこれはディーゼル電動車であったので、値段の高くなるのはやむを得なかった。

その後、前にも述べた液体式トルクコンバータを使用して総括制御ができるようになり、キハ45000が新製され、さらに改良されてこの形式のものが量産された。

長大な列車に編成されたディーゼルカーが各方面に使われるに至って国鉄における運輸は大いに改良された。

ディーゼルカーは地方列車に限るべきではなく、逆行ができて駅の取り扱いも簡単となり、駅の装置が容易になるのみならず、その動車が機関車の場合よりも軽いから速度の向上に役立つので、特急列車などにも使用されるに至った。

そしてその区間が電化されれば、ほかの区間にも使用できる。

また電化された区間と電化されない区間を通じて運転されることもあって、ディーゼルカーは大いに発達した。

ディーゼルカーは、小形の単車運転から発達したのであるが小単位の列車を頻繁に運転する傾向は蒸気機関車の時代からあった。

それは蒸気機関を客車の一端に取り付けた気動車の運転で、1900年代の初めの頃イギリスやドイツその他で行なわれた。

一時は相当用いられたようであるが、便利なため乗客が増すと、蒸気機関に対して過負荷となり故障を生じやすく、結局輸送力に弾力性がないので使われなくなった。

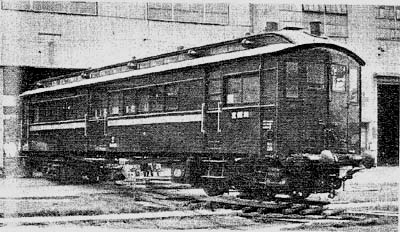

我が国でも明治42年の頃ハンガリーのガンツ会社の気動車を買い、その後国産の工藤式を使用したが、良い成績をあげるに至らなかった。

その後イギリスではセンチネル式の新式蒸気車ができ、朝鮮鉄道局でこれを使用したが、やはり発達しなかった。

このように単車運転で繁昌するのは、我が国のガソリン動車の初めの頃も同様であって、いずれも小単位の多頻度の運行を要望しているといえよう。

しかし従来の汽車になれた人は、この点を考えなかったのである。

地方鉄道で案外小規模の電車運転が発達したのはこの間の事情を物語るものといえよう。

|

戦後のディーゼル動車キハ44000形 主に千葉局で使用

もっとも普及したキハ45000形のグループ

キハ45500形液体式ディーゼル動車

工藤式蒸気動車キハ6401 現在は明治村で保存

|

2 ディーゼル機関車

次にディーゼル機関車について述べよう。

内燃機関には種々あるが、車両に使うものはガソリン機関がディーゼル機関になったことは一般に知られている。

トラックに使うものでもディーゼルが主として用いられるようになったのだから、まして大形の機関を要する機関車はディーゼル機関車であることは常識である。

車両用ディーゼル機関の発達についてはディーゼル動車で述べたが、しかしこれは戦争以前のことであって、軽い構造のものほど設備するのに便利であるが、それだけ故障を起こしやすいので、アメリカなどでも太平洋戦争前の文献によると、機関車用としては最も軽い設計よりも一歩遅れたものを推奨するとの論もあった。

しかし、高速ディーゼル機関かますます発達したので、今日機関車の高速ディーゼル機関が十分なる確実性をもって広く使われるに至ったのである。

ディーゼル機関車の発達の初めには、二つの大きな問題があった。

その一つは機関車用に適する軽いディーゼル機関を得ることであり、その二は機関の回転力を動輪に伝える駆動方式をいかにするかであった。

軽いディーゼル機関を得ることは、他の一般用途のディーゼル機関の発達にともない、上述のように発達したのである。

駆動方式は1930年代にドイツのフンボルト・ドイツ会社で特別のものを用いない直動式を採用したことがあるが広く用いられるようにならなかった。

そして一般には、何か特別の機構を採用している。

ディーゼル機関車の初めは、1910年頃ドイツのボルジッヒ社がスイスのズルツア会社と協力して、ズルツア製のディーゼル機関を取り付けたものであった。

この機関車では、ディーゼル機関で空気圧縮機を運転し、その圧縮空気で機関車を運転した。

すなわち、電動機で運転される空気ハンマと同じ原理によったものであったが、試験機関車の域を出ずに終わってしまった。

当時この機関車の機関士は工学士でなければならないなどとの冷評があった。

その後ロシアの有名な機関車学者ロモノソフ氏が大形ディーゼル機関車を製作しようとして、その設計を懸賞付きで募集した。

ロシアにおいては水の得難い地方を運転するため、ディーゼル機関車を必要としたもののようで、当時ディーゼル機関車が発達していなかった時代であるので、これはディーゼル機関車発達の上に刺激となった。

そして機関車上に長手方向に取り付けられたディーゼル機関から機械的に動輪を駆動するためには、傘歯車を必要とするが、この種の傘歯車を製作し得るのはドイツのクルップ工場のみであるとのことであった。

その後、ヨーロッパにおいては、機械式駆動装置・液体式駆動装置・電気式駆動装置などが試みられ、液体式に種々の構造のものが採用されたが、十分の発達をしなかった。

これによってディーゼル機関車が電気式・液体式・歯車式などに分類されることになって、名称として合理的となった。

電気式は重量が重くなり、かつ製作費が大となるので、ヨーロッパにおいてはあまり重要視されないで、液体式などの発達に努力がなされた。

これが第一次世界戦争後の情勢であったが、我が国鉄においても世界の体勢から遅れないように、ディーゼル機関車について注意が払われた。

当時、内地のディーゼル機関製造業者は高速ディーゼル機関について研究し、相当の腹案を持っていたが、それを実際に製作するだけの自信を持っていなかった。

しかるに実物を見るに及んで特殊な構造でないことを知り、ここに自信を得て高速ディーゼル機関の製造に乗り出したのであった。

石川島造船所の自動車部(今のいすず自動車の前身)の戦車用ディーゼル機関は、ドイツにもない優秀機として潜水艦でドイツヘ輸送されたのであった。

アメリカにおいては、油の使用がヨーロッパにおけるよりも盛んであるのと、車両の更新が早いので、ディーゼル機関車採用の速度はヨーロッパよりもすみやかであった。

アメリカにおいては、小形のものは別として、数百馬力以上のものは電気式とするのが標準であった。

ヨーロッパにおいては、アメリカは豊かな国であるから電気式を使えるのだとの評があったが、電気式を使用すれば、電気機関車についての経験を活用して、駆動装置に完全なものを得られるから、ディーゼル機関さえ故障のないものを得れば、ディーゼル機関車として十分に使用に耐えるものが得られるのである。

そこでディーゼル機関車は大いに使用されるようになり、1929年頃には入換機関車は蒸気機関車10,416両に対しディーゼル機関車47両だったものが、1949年には蒸気機関車7,115両に対してディーゼル機関車が1,539両になった。

かくのごとくディーゼル機関車はまず入換用として進出したが、1935年にはボルティモア−オハイオ鉄道の1,800馬カディーゼル機関車がニューヨーク−ワシントンの間3,570kmを平均速度90.5km/hで運転し、また、アチソン・トペカ&サンタフェ鉄道の3,600馬カディーゼル機関車はロスアンゼルスとシカゴの間3,570kmを特別急行列車を引張って平均速度約90.5km/hで運転して、ディーゼル機関車の威力を示した。

このような長距離をこのような高速度で運転し得たことは、ひとりディーゼル機関が長時間の連続運転に耐えることを示すのみならず、機関車各部が同様に長距離の運転に耐えることを示すもので、この点て蒸気機関車より一歩前進した機関車であることを示すものである。

ディーゼル機関車は蒸気機関車よりもはるかに高価である。

1947年にアメリカにおいては1,500馬カディーゼル機関車が133,000ドルくらいに推定された。

我が国における大体の推定では、ディ−ゼル機関車は同じ能力の蒸気機関車の2倍半くらいてある。

我が国で戦前に物価の安定していた侍代には、国鉄の蒸気機関車が一年間に消費する石炭代価は、機関車の代価の1割程度であった。

それゆえ、ディーゼル機関車と蒸気機関車が同一の作業に従事するものとし、ディーゼル機関車の代価が蒸気機関車の代価の2倍とし、利子と消却費の合計を1割と仮定するとき、ディーゼル機関車の燃料代がゼロでなければ経済上、蒸気機関車に対抗できない計算となったのである。

アメリカのアール・ピー・ジョンソン氏の1942年の著書によれば、高速列車用動力車としてディーゼル機関車を使用することは、蒸気機関車に比して約26%高価であるとされている。

ディーゼル機関車はだんだん安くなったであろうが、以上のような計算では経済上利益にはならないはずである。

しかし、ディーゼル機関車がますます用いられる傾向にあるのは、ディーゼル機関車の方により大きな利益があるという理由がなければならない。

例えば、蒸気機関車はボイラの取り扱いや保守に手間を要することが多いが、ディーゼル機関車においてはそれが省けるなどの理由によって走行キロを増し、従って、所要両数を減じ得ることが大きな原因をなすのであろう。

また、アメリカにおける近来の機関車を見るに、速度が160km/hに達するので、所要馬力がいちじるしく増大した。

ペンシルバニア鉄道の3BB3形蒸気機関車は6,400馬力に達し、その炭水車は68.20tの水容量を持つが、計算上1時間20分運転し得るに過ぎず、水を途中で補給するには相当の時間を要するし、機関車を取り替えては長距離運転ができなくなる。

ディーゼル機関車にすればこれらの困難はなくなり、途中駅における手間を節約し得ることなどすべてディーゼル機関車の採用を促進する原因となったのであろう。

これらの事実が前述の経済比較とは大分異なる結果になったのであろう。

これらのディーゼル機関車に使用されるディーゼル機関は、戦前においては2サイクルV形12シリンダの900馬力、750回転/分のものを2個、4個等用いたものや、縦形対内ピストンの2,000馬力くらいのものを数個備えたものが多くあったが、戦後はゼネラルモータース会社が2サイクルの機関車用ディーゼル機関を多量生産方式で製造し始め、それが優秀なため圧倒的に多数用いられるに至ったという。

このような生産方式が採用され得ることは、蒸気機関車にはなかったことであり、これによってディーゼル機関車の生産費が低下するに至ったのであろう。

ヨーロッパにおけるディーゼル化は、アメリカのようには進まなかった。

top

***************************************

|