|

****************************************

Index 1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

1 ベルリンのはるかかなたで

東プロシアのラシュテンブルクの東四〇キロの、緑の森深くつくられた“オオカミの砦〔とりで〕”〔ヴォルフスシャンツェ〕は、第二次世界大戦のあいだ、ベルリン以上にドイツの神経中枢となっていた。

一九四一年〔昭和十六年〕、ヒトラーは、ここに総統大本営を設置し、二ヵ月か三ヵ月半で終るとの予測のもとに、ソ連との戦争を開始した。

この厳重に警護された施設のなかには、国防軍最高司令部(OKW)の総監ウィルヘルム・カイテル元帥と作戦部長アルフレート・ヨードル大将、その幕僚たち、陸、海、空軍の連絡将校、それに何人かの政治関係の補佐官らだけが出入りしていた。

独・ソ戦が始った一九四一年六月から一九四五年の一月までのあいだ、ヒトラーが首都ベルリンに戻ることはまれであった。

彼は、総統および、国防軍最高司令官としての仕事のほかに、一九四一年の末〔モスクワ敗戦のあと〕には、陸軍総司令官の職もかねていた。

そして、東部戦線での作戦に責任をもつ陸軍総司令部(OKH)は、“オオカミの砦”から列車で二〇分のところにおかれていたのである。

①

一九四四年六月十四日、陸軍参謀総長クルト・ツァイツラー大将は、東部戦線の軍集団、および軍の参謀長を、ラシュテンブルクに召集した。

この頃対ソ戦は、早くも四度目の夏をむかえようとしており、ヒトラーとツァイツラーは、この夏の作戦についての結論をまとめあげていた。 |

総統大本営で作戦計画を練るヒトラー:

右はルントシュテット元帥、左はカイテル元帥

|

ツァイツラーは、まず中央軍集団の参謀長に向って、中央軍集団には必要のない会議に呼び寄せたことをわびる言葉で会議を始めた。

「ここで諸君に話さなければならないことは、“とくに”中央軍集団に関係のあることではない。……この夏の攻勢でソ連軍〔正式には赤軍〕は、南、すなわちバルカンをめざして前進するであろう。

何故なら、ソ連軍はまだ、直接ドイツに向って前進するだけの準備ができていないからである」

しかし、この予言は間違っていた。

ソ連軍は、一九四四年の四月、五月、それに六月の上旬にかけて、すでに準備を整えてドイツ軍を待ち構えていたのだ。

一九四三年十二月のテヘラン〔イランの首都〕での会談で、米大統領フランクリン・D・ルーズベルトと英首相ウィンストン・チャーチルは、ソ連にたいし、一九四四年春には大規模な第二戦線を展開すると約束をかわした。

そしてこの約束は、六月六日のノルマンジー上陸作戦となって実現された。

一方、ソ連のゲオルギー・K・ジューコフとアレキサンデル・M・ワシレフスキーの両元帥は、これまでで最も強力な戦力の集結をほとんど完了していた。

しかもこの大軍は、ツァイツラーが予言した南ではなく、ドイツ中央軍集団に向けられていた。

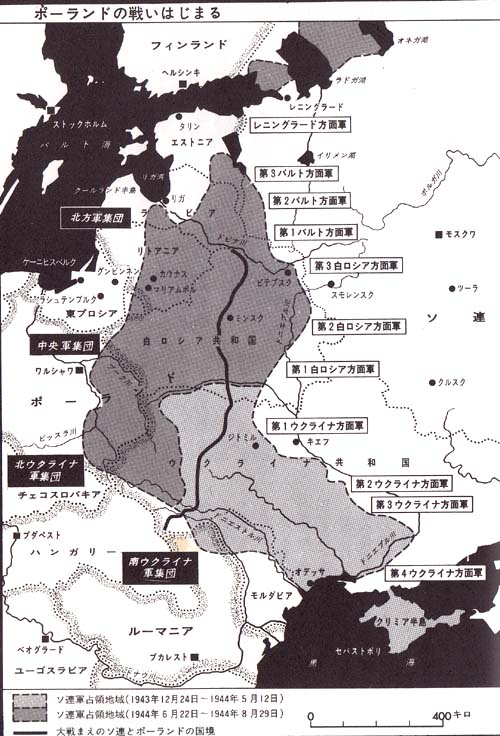

過去三年のあいだ、ドイツ中央軍集団は東部戦線の中核であった。そして一九四四年六月には、中央軍集団はまだ戦略的な要衝として有名な、ビテプスクの“門”――ドビナ川とドニエプル川の上流に挟まれ、四八〇キロ前方のモスクワに向ってひらいている地域――――をおさえていた。

そしてミンスク〔現在、白ロシア共和国=ベラルーシの首都〕は、中央軍集団の後方にあった。

もちろん、ワルシャワもベルリンもこの軍集団の背後にあった。 |

|

この頃、米英軍の北フランスのコタンタン半島からベルリンまでの距離は一〇五〇キロ、ソ連軍のビテプスクの“門”からベルリンまでの距離は一二〇〇キロで、その差は一五〇キロほどであった。

つまり、東西両戦線からのドイツにたいする脅威は、戦略的にみて、まず同等であった。

②

一九四四年六月二十二日――この日はドイツ軍のソ連侵攻三年目の記念日にあたる――の朝、ソ連のジューコフとワシレフスキーは、ドイツ中央軍集団にたいする攻勢を開始した。

このときのソ連軍の戦いぶりは見事だった。そのすぐれた戦術的構想、戦力の集中化、それに指揮ぶりは、戦争初期のドイツ軍にまさるともおとらないものであった。

一二日間の戦闘の結果、ドイツ中央軍集団は、四三個師団のうち、二五個師団を失ってしまったのである。

ソ連軍は三週間半で白ロシアを奪回し、ドイツ中央軍集団をほとんど撃破してしまった。

モスクワではその勝利を祝って、七月十七日の朝から晩まで、五万七〇〇〇人のドイツ軍捕虜が、一〇人から一二人の列をくんで目抜通りを行進させられたといわれている。

③

フランスでは七月十八日、アメリカ軍がコタンタン半島のサンローを占領した。

一方ソ連軍は、六月から七月にかけて三二〇キロほど前進した。

イギリスのサー・バーナード・L・モントゴメリー将軍の指揮する米第1軍と英第2軍は、このあいだにやっと三〇キロほど前進しただけだった。

それでも、サンローを占領したことで、彼らは、ノルマンジーをどうやら通りすぎることができた。

そこは、ブルドーザーの刃でもつけなければ、戦車でもとりのぞけないようなヤブに囲まれた、やっかいな地帯だった。

連合軍総司令官ドワイト・D・アイゼンハワー大将は、それまでに、海岸橋頭堡に一〇〇万をこえる兵員と五〇万トンの軍需品を揚陸させた。

しかも米英空軍が制空権を完全に確保していたため、ドイツ兵は、日中、空から見える道路上に姿をみせることはできなかった。

こうした状況に追いこまれ、ドイツ軍の戦略は崩れ去っていった。

それを最もよく知っているのは参謀本部の幕僚たちであり、また、軍司令部や軍集団司令部の将校たちであった。

しかも彼らには、ヒトラーが生きているかぎり、“平和”――それも全面的破壊をもたらしてからではない平和は不可能であるということがわかっていた。

④

一九四四年七月二十日の正午すぎ、総統大本営のある“オオカミの砦”で、伯爵クラウス・シェンク・フォン・シュタウフェンベルク大佐は、ヒトラーがいつものように昼の情報会議を開いている部屋に入っていった。

そして、ヒトラーが座っている大きなカシのテーブルの下に、書類カバンをおいて立ち去った。

シュタウフェンベルクは離れたところで見ていたが、一〇分ほどすぎたとき、爆発がおこった。

彼がヒトラーの足もと近くおいた書類カバンに仕かけた爆弾が、うまく炸裂したのだ。

シュタウフェンベルクは飛行場に急いだ。

彼は、ベルリンに着陸するまでの三時間のあいだに、陸軍の同志が、ナチの機構のなかで最も危険な“SS”(親衛隊)を制圧してしまうだろうと考えていた。そうなれば、第三帝国は崩壊するに違いない。

〔この七月二十日の事件は、本シリーズ第31巻『ヒトラー暗殺事件』にくわしい〕

しかし、ヒトラーは死ななかった。

この爆弾で、ヒトラーといっしょに部屋にいた一九人の将校が傷つき、そのうちの三人は致命傷をうけ、建物も破壊されたが、ヒトラーはかるいヤケド、打撲傷、それに鼓膜〔こまく〕がやぶれた程度で、死をまぬがれた。 |

7月20日の事件で、あやうく暗殺をまぬかれたヒトラー①:ヒムラー②をともない、外套で傷をかくして事件現場にもどる。後方にゲーリング④とムソリーニ③がみえる |

数日後には、ヒトラーは冗談をいうほど元気になっていた。

「爆発のおかげで、悩んでいた左足の震えがとまっちまった。

でも、こんな治療法は余りだれにでもすすめるわけにはいかんがね」

ヒトラーにとって、そして確かにドイツの多くの人々にとって、彼が助かったことは、神の加護にほかならないと思われた。

もし、この会議が“オオカミの砦”のなかの、数すくない木造の建物ではなしに、いつものように鉄筋コンクリートの防空壕のなかで行われていたなら、ヒトラーは、爆発の威力で死をまぬがれることはできなかったであろう。

ヒトラーは、七月二十日には死ななかった。しかし、そのおかげでドイツがこの戦争からぬけだすための、合理的な道を見いだすチャンスは死んでしまった。陸軍の陰謀は、ほんの数時間でついえさったのだった。

陸軍参謀総長ツァイツラーは、この陰謀にくわわってはいなかったが、その地位を追われ、かわりにハインツ・グーデリアン大将が就任した。

また今後、陸軍が、けっしてヒトラーに反抗できないようにするために、ヒトラーは国民軍総司令官にSS長官ハインリヒ・ヒムラーを任命した。

この国民軍は、ドイツ本土に駐屯する全軍隊を指揮するものであった。

⑤

七月三十一日、ソ連軍戦車部隊は、ワルシャワ目前のピッスラ川〔現在のウィスラ川〕に近づいていた。

一方ワルシャワの南では、ソ連第8親衛軍と第一戦車軍とが、その西岸に確保した橋頭堡に向って、軍隊や戦車を渡していた。

戦線の北方リトアニアでは、ドイツ第3機甲軍の戦線を、カウナスとマリアムポルのあいだでソ連軍が突破し、東プロシア国境までの三〇キロの道がひらかれた。

ドイツ第3機甲軍司令官ハンス・ラインハルト大将は、司令部を国境の後方に移して驚いた。

東プロシアから住民を避難させる処置が、なにひとつとられてはいなかったのである。 |

ドイツ本国をめざして進撃するソ連軍歩兵

|

女、子供さえそのままだった。

すでに、中央軍集団の北翼と北方軍集団の南翼とのあいだには、ソ連軍の機械化一個軍団がリガ〔ラトビア共和国〕の西のリガ湾に突っこんできており、北方軍集団は、主力部隊との陸上での接触を断ち切られてしまっていたのである。

ところがこの頃、予想もしなかったことが起った。

六週間続いたソ連軍の攻勢が、初めておとろえたのである。

ドイツ第3機甲軍の戦線を突破したソ連軍は、その突破口を拡大しようとはしなかった。

またワルシャワに向っていた戦車部隊も、燃料不足で急に速度がおち、ほとんど停止してしまっていた。

一方西の戦場では、コタンタン半島から進出した米第一軍の部隊が、この日、七月三十一日にフランス北西部のアブランシュの町を通過して前進を続けていたが、情勢を分析していたヒトラーにとっては、東部戦線の脅威のほうがより大きくうつった。

ソ連軍が東プロシアや上部シレジア 〔オーデル川上流の地域〕などを戦場にすることに成功したとなると、ドイツ国内はもちろん、ドイツの同盟国のフィンランド、ルーマニア、ハンガリーにあたえる心理的影響は深刻なものとなる。

こうなったのは、すべて参謀本部の敗北主義に原因があり、七月二十日の暗殺事件はそのよい証拠だと、ヒトラーは非難した。

⑥

八月は、西側連合軍の月であった。

ノルマンジーとブルターニュから東に向って進撃した西側連合軍は、二週間のうちにセーヌ川とロアール川のあいだで大きく前進した。そして八月二十五日に、パリは西側連合軍の手におちた。

一方、米第7軍とフランス第一軍は、地中海沿岸のサントロペとマルセイユに上陸し、ローヌ川、ソーヌ川にそって北上を続けていた。

パリを奪回した日、アイゼンハワーの主力部隊〔モントゴメリー大将の英第21軍集団とブラッドレー中将指揮下の米第12軍集団〕は北に向って旋回し、ドイツ国境に向って前進を開始した。

二週間後には、スイス国境の北方地区に、いまや米第6軍集団とよばれている地中海上陸部隊がくわわることになっていた。

西側連合軍にとって、勝利はまぢかにある、と思われた。

しかし九月になると、希望は突然消えさって、それがはるか遠いものとなってしまったのである。

モントゴメリーの軍が、フランス北西部とベルギーにあるV1号ロケットの発射基地を占領したことによって、ヒトラーのねらい――イギリス国民を恐怖におとしいれ、戦争から脱落させる――を失敗させ、九月十一日には、アメリカ軍の先鋒部隊がルクセンブルクをこえてドイツ領内にはいった。

ところが、この頃までにアイゼンハワーの連合軍は、補給の限界線をこえてしまっていたのである。

ジョージ・S・バットン中将の米第3軍は、一週間まえから燃料不足で停止してしまっており、ほかの軍にも同じような危険が目に見え初めていた。

補給品は、すでにヨーロッパ大陸には届けられているのだが、これらを破壊された道路や鉄道で前線に送るのが困難なのであった。

モントゴメリーは、彼の軍集団にあらゆる兵力資材を継ぎ込んで、一つの突破集団として、オランダ、北ドイツをとおってベルリンに前進する方策を主張した。だがアイゼンハワーは、これを拒否した。

一軍集団だけで五五〇キロも前進させる危険を、おかすことはできない。

とくに、そうすることは、ほかの軍がみな動けなくなることを意味すると考えたからである。

こうして迫撃は終ってしまったのである。

⑦

東部戦線では、十月までにフィンランド、ルーマニア、それにブルガリアが降伏してしまった。

北方の北極圏地域では、ドイツ第20山岳軍団がフィンランドから退却しており、主戦線の北翼では、北方軍集団が、ラトビアの北西部のクールランド半島に押込められてしまっていた。

また戦線の南翼では、ソ連軍がユーゴスラビアの国境に近づいており、ハンガリーの首都プダペストに向い攻撃を初めつつあった。

十月十六日、ソ連三個軍は東プロシア国境を突破し、グンビンネンに迫った。ヒトラーは、北方軍集団と陸上での連絡を回復しようとする最後の試みを断念、そのかわり、東西両面において、同時に町を占領される危険をさけるためグンビンネン防衛に兵力を投入した。

このとき以後、カルパチア山脈以北の東部戦線は静かになった。

それは、ソ連軍も九月いらい、補給に困難をきたしていたからである。

⑧

この夏季の攻勢で、ソ連軍も西側連合軍も、ベルリンまでの距離の半分以上を前進した。ドイツ西部のアーヘン〔アメリカ軍の手におちていた〕からとワルシャワからの距離はほぼ同じで、あとまだ五〇〇キロもあり、ベルリンはまだ遠い目標であった。

アイゼンハワーの関心は、ルール地方に集中されていた。そこはベルリンより近いし、彼の考えでは戦略的により重要であった。

ソ連軍は、ビッスラ川の上流、下流に橋頭堡を築いてからは、九月いっぱいワルシャワ対岸のビッスラ川東岸にとどまって、ドイツ軍がボーランド軍を撃滅するのを見まもっていた。

この秋の時点では、ソ連軍は、ドイツの首都ベルリンよりもブダペストとベルグラード〔現在のベオグラード、ユーゴスラビアの首都〕に、より大きな関心をもっているようにみえた。

top

**************************************** |