|

****************************************

Index 1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

1 麻酔のはじまり

十九世紀までは、外科手術は今よりずっと痛かった。

患者の意識を失わせ、「眠りこませる」ような物質が一つも知られていなかったからだ。

痛みを除くために、インド大麻やアヘンのような少数の飲み薬が使われ、時には患者にアルコール飲料――ラムやブランデーのような――を大量に飲ませることもあった。

大量のアルコール飲料で患者はなかば酔いつぶれ、昏睡状態におちいった。

しかし患者が意識を完全に失うとはかぎらないので、手術をしている間は、腕っぷしの強い男たちが患者をしっかりおさえつけているのが常だった。

痛みのショックはひどく、それだけで死ぬ患者も多かった。

今では麻酔剤とよばれる物質がたくさんある。

これを使うと患者は大変深い「眠り」におちいり、手術が進んでいく間、痛みもなにも感じない。

一部の麻酔剤が人間に効果をもつことは全く偶然の機会から発見された。

1 デービーが笑気の麻酔作用を発見 top

十八世紀の末近くなって、いろいろな新しい気体が発見された。

それらの性質が研究されていくうちに、科学者たちは、気体が人間に対して何かの効果を及ぼすのではないかと考えるようになった。

一七九八年に、いろいろなガスに対する患者の反応をしらべる研究所がブリストルに開設され、まもなく人々はこの研究所で、そういう新しい「薬用空気」による治療を受けられるようになった。

この研究所の初代所長はハンフリー・デービー(一七七八~一八二九)という青年で、後に当時のイギリスの指導的科学者の一人となった。

デービーは「笑気」つまり亜酸化窒素に特に興味をもった。

このガスは今でも歯医者が歯をぬくときに患者に吸わせることがある。

デービーは笑気を少し作ってそれを自分で吸ってみることにした。

そのいきさつは次のように記録されている。

「彼はガスを絹の袋につめ、あらかじめ鼻の穴をふさいだり肺をからっぽにしたりすることなしに三クオート(約三リットル)を三十秒以上吸った。

はじめ目まいかしたが、すぐにだんだんとすべての感覚を失い、まるで酔いの最初の段階にはいったようだった。

後になって彼はこのガスをもっと長い時間吸った。

今度は笑いたい気にたり、光る点が目の前をクルクル通りすぎるようにみえた。

大変に気持よかった。すぐに彼は意識を失い、まことに楽しい考えか浮かんだ。

新奇なつながり方、新奇な変わり方をする観念の世界のただ中にあった。」① |

この研究所の創設者ベッドーズ博士は、このガスの効果を、より優しい性にためしてみることにした。

「彼は一人の勇気ある若い婦人を説きふせて、きれいな緑色の袋の中から、この楽しい亜酸化窒素を吸ってもらった。

だれもかれもがびっくり仰天したことだが、この若い婦人はガスを二、三度吸いこむと、部屋からかけ出し、さらに家の外へとび出した。

ホープ・スクエアをかけ下りているときに、彼女は道にいた大きな犬をとびこえたが、彼女の友人のうち一番足の速い人がすごい勢いで追いかけ、ついに追いついたので、その美しい逃亡者、というよりは一時的な狂人は、それ以上の被害なしに保護された。」② |

2 笑気ガスを吸う人々 top

このガスを吸うとじつに楽しい気分になるというニュースはたちまち広がり、多くの人々か研究所を訪れた。

そのうちの二人が自分の体験を書きとめている。

どちらもその一七九八年には二十代の若者だったが、後になって文学の世界で名声を獲得した。

一人は哲学者で詩人のS・T・コールリッジ(一七七二~一八三四)、もう一人はのちに桂冠詩人となったロバート・サウジー(一七七四~一八四三)だった。

コールリッジはガスを吸ったときの体験をこう書いた。

「私がはじめて亜酸化窒素を吸ったとき、全身にあたたかい、とても気持よい感じがした。

前に、雪の中を散歩して帰ってあたたかい部屋にはいったとき経験した感じと似ていた。

私がしたい気がした動作はただ一つ、私を見ている人間に笑いかけることだった。」③ |

サウジーはこの「薬用空気」を体験したあと、弟にあててこんな熱狂した手紙を書いた。

「おおトム! デービーはあんなガスを発見した。酸化なんとかというガスだ。

おおトム! ぼくはそいつを吸ってみた。とたんに笑いたくなり、手足の指先がうずいた。

デービーはほんとに新しい楽しみを発明したものだ。

その楽しみをなんといったらよいか、いいあらわす言葉もない。

おおトム! ぼくは今夜もまた吸うつもりだ。

そいつは人を強くする。幸福にする。ほんとに輝くほど幸福にする。

トム! 天上の空気とやらも、このふしぎなはたらきをする喜びの空気と同じものに間違いないぜ。」④ |

ガスの評判とまたデービーその人の評判も、ロンドンじゅうに広がり、一八〇〇年に彼は新設の王立研究所の講師に任命された。

この研究所では一般人向けの科学講演が行なわれるが、彼はその一つのなかでこの新しいガスの性質を説明し、聴衆のいく人かにそれを吸わせた。

この講演の特別呼びものは大変な人気を集めた。

他の講師たちは、ガスの性質を実地にわかってもらうために、ガスをつめた氷のうをクラスの生徒たちの間に次々にまわして、ためさせた。

そのときどんなことがおこったかを、生徒の一人が書いている。

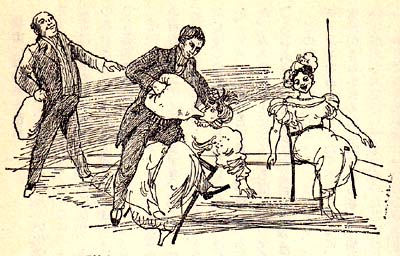

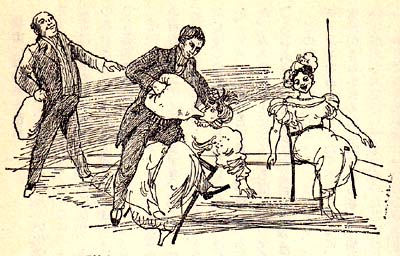

|

「しばらくは、私たちの講堂の沈黙を破るものといったら、ガスを吸う人たちが深く息をすいこむ音だけだった。

すべての人は、極度の幸福感を味わっているようにみえた。

いくら吸っても足りないかのように、繰返し繰返しプープー吸った。

大きな部屋の中で一杯の人が、それぞれ氷のうから吸っている図は、ほんとに笑いをとめられないほどおかしく、これだけでも私は腹をかかえて笑った。(原注)

だがまもなく彼らは恍惚境(こうこつきょう)にはいった。

ある人は氷のうをグイとおしのけ、こっけいな格好をしているのも気づかず、荒い呼吸をつづけた。

彼らは口をダラリと開き、鼻をあいかわらずしっかりつまんでいた。

ある人はテーブルや椅子の上にとび上がり、ある人はひっきりなしにしゃべりつづけた。

ある人はむやみやたらと喧嘩をふっかけた。

ある若い紳士はしっこく婦人方にキスしようとした。この男はガスをほとんど吸っていないし、自分がやっていることを百も承知の上なのだと、蔭口もかわされていた。

数分たつとこれらの気ちがいは正気にもどった。」⑤

(原注)これはクルイクシャンクの漫画『笑気は口やかましい女房をなおす』のテーマになった。その一部がさしえに再現されている。 |

「笑気は口やかましい女房をなおす」の図

|

|

3 抜歯(ばっし)に麻酔剤を使用 top

多年にわたって、笑気はめずらしい化学物質としておもちゃにされるか、または「乱痴気パーティー」に使われるだけだった。

このパーティーはイギリスでは大変人気を集めた。

多くの来客はガスを吸ってひどく陽気になり、さまざまのばかげたことを仕出かした。

ついには底ぬけのさわぎになって、世間の爪はじきを受けることも多かった。

同じようなパーティーはアメリカでも催された。

その一つにコネティカット州の歯医者ホレース・ウェルズが出席した。⑥

彼は笑気を吸った一人の若者がベンチにけつまずき、向こうずねをすりむいたのに気づいた。

しかしその若者は、自分がけがしたのにちっとも気がつかないようだった。

そこでウェルズは、歯をぬくとき患者にあらかじめこのガスを吸わせたら、痛みを感じないで終わるだろうと信じた。

彼はうまくいくかどうか、テストすることにきめた。

ほかの人にガスを使うかわりに、まず自分自身が「患者」になった。

ガスの影響を受けている間に彼の全く健康な歯が一本抜かれた。痛みは全くなかった。

彼は「ピンでつつかれたほどにも感じなかった」と評した。

この無痛抜歯法のニュースは広まり、ウェルズはあるクラスの学生たちの前で証明実験をするチャンスをあたえられた。

不幸なことに、彼がそのとき患者に吸わせたガスは弱すぎた。

患者は歯が引きぬかれる前に麻酔からさめ、痛みにわめき叫んだ。

聴衆のなかにはそれを悪ふざけと思いちがえて大笑いしたものもいたといわれる。

ウェルズは詐欺師のレッテルをはられた。⑦

しかしこの証明実験は一つのよい結果を生んだ。

それに出席していたW・T・G・モートン(一八一九~一八六八)という歯医者は、笑気のかわりにエーテルを使うことを考え、これを患者に吸わせて痛みなしに歯をぬくことができた(一八四六年)。

このニュースは急速に広がった。

すぐにエーテルは、歯をぬくときだけでなく、アメリカの外科医が手足の切断などの大手術をするとき使うようになった。

4 クロロホルムの麻酔作用が発見される

top

その後まもなく、いく人かのロンドンの外科医がそれを使いはじめ、その一人が行なった手術は大評判になった。

うわさをきいて、エジンバラの外科医J・Y・シンプソン教授(一八一一~一八七〇)は、この新技法を見にロンドンへやってきた。

彼は深い感銘を受け、すぐさま、分娩の苦痛を除くのにエーテルか使えないかどうか考えた。⑧

しかしエーテルには不快な副作用があったので、かわりになるものをさがした。

後になって彼はこう書いている。

| 「昨年一月にはじめてエーテル吸気がうまく行くのを目のあたり見たときから、私はやがてはほかの薬剤も使えることがわかるだろうという確信を心に植えつけられた。」⑨ |

そこで彼はいろいろな他の物質をテストした。

昼間の仕事がすむと、自宅で友人たちをディナーに招き、彼らに実験をほどこした。

彼はいつも、テストしたい液体をさじ一ぱい分だけコップに入れ、そのコップを金だらいにいれた熱湯につけた。

熱で液体は蒸気にかわり、立ちのぼった。

シンプソンと友人たちは、めいめいからだが受ける効果に注意しながら、蒸気をゆっくり、慎重に吸った。

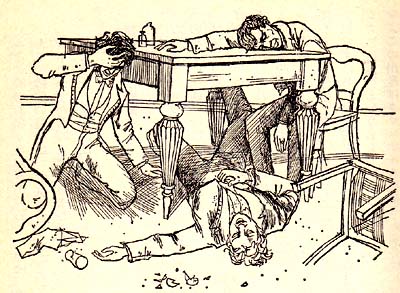

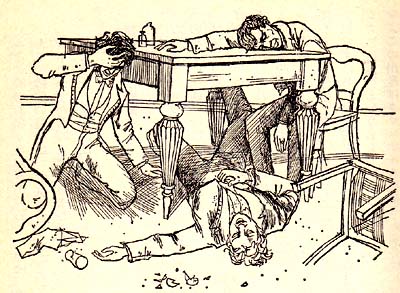

一八四七年十一月のある日、次のような事件がおこった。

「ある晩おそく……一日の仕事のあと疲れて帰宅すると、シンプソン博士と、友人で助手のケイス博士とダンカン博士は、シンプソン博士の家の食堂で、椅子に腰を下ろして危険な研究にとりかかった。

彼らはすでに多くの物質を吸っていたが、たいした効果はなかった。

そのときシンプソンは、クロロホルムという重い液体をためしてみようと思いついた。」 |

この液体は一八三一年に発見されていたが、その後長い間、何の用途もみつかっていなかった。

シンプソンは数個のコップにクロロホルムを少しずつ入れ、友人たちに、コップを鼻のところにもってきて蒸気を吸いこんでくれとたのんだ。

「たちまち、常にない陽気な気分が彼らをとらえた。

彼らの目は輝きだし、大変幸福に、またおしゃべりになって、口々にこの新しい液体のかんばしい香りをたたえた。

会話は異常なほど知性にみちあふれ、きくものを完全に魅了した。

きいていたのは、家族の中のいく人かの女性たちと、シンプソンの義弟にあたる一人の海軍士官だった。

けれども彼らは突然、ゴツンゴツンという音がきこえたような気がした。

音はだんだんに大きくなった。そのあと一瞬にすべてが静かになった。

ついでガチャンという音とともに彼らはみな床の上に倒れ伏した。」 |

シンプソン博士はこういっている――目がさめたときまず頭に浮かんだのは、このガスがエーテルよりずっと強く、また良いということだった。

その次に彼は自分が床にねていたのに気づいた。

さらに、友人たちがまわりにころがっているのを見て、彼はきもをつぶし、うろたえた。

「音をきいて彼が見まわすと、ダンカン博士は椅子の下で、口をダラリと開け、目をすえ、首をがっくり下に曲げ全く意識がなく、びっくりするほどすごい大いびきをかいていた。

ほかの音もきこえ、さかんに動いている気配もしたので、振り返るとケイス博士の足が夕食のテーブルをけり上げ、明らかにその上にあるものをみんなぶちこわそうとしているのが見えた。」 |

三人の医者はすっかり回復したあとで、自分たちの体験を議論した。 |

この晩クロロホルムの麻酔作用が発見された。

|

|

だれもがこの物質を麻酔剤として使うのは喜ばしいといい、もっとテストするため何度も吸ってみることに意見が一致した。

今度は婦人たちも一人加わってテーブルについた。

彼らは一人また一人とガスを吸い、用意したクロロホルムがなくなるまでつづけた。

「その晩のお祭りさわぎが終わったのは、夜更けもなんと午前三時という時刻だった。

しかしこの時間の後半は、蒸気を吸うのにあてられたのではなかった。

というのは、クロロホルムのわずかな貯えはたちまちつきてしまったので、それをもっとうまくつくる方法をみつけようと、書物のなかをせっせとひっかきまわしていたからだ。」⑩ |

5 無痛分娩法の誕生 top

これらの実験で、クロロホルムが安全で好適な麻酔剤だということに確信がもてたので、シンプソン博士はエジンバラ王立病院でそれをためすことにきめた。

一八四七年十一月のある日、三つの小さい手術が行なわれることになっていた。

クロロホルムをあたえられることになった、シンプソンの最初の患者は、ハイランドに住む四、五歳の少年で、前腕から死んだ骨をとり除かねばならなかった。

クロロホルムは、ハンカチに少したらして、少年の顔にかぷせるという簡単な方法であたえられた。

この麻酔剤はその少年の場合も、またその目に手術を受けたほかの二人の患者の場合も、すばらしい成功をおさめた。

その後まもなく、シンプソン博士は、分娩の苦痛を除くためにクロロホルムを使ってみようと決心した。

最初の患者は彼の友人の医者の娘だった。クロロホルムを使って「半麻酔状態」にする方法はすばらしい成功をおさめたので、その母親は無痛分娩法を記念して赤ん坊に「アネステジア」(麻酔)という名をつけたといわれる。(原注)

これが本当か嘘かはわからないが、いずれにせよこの出産はクロロホルムを使う無痛分娩法を確立するうえに大変貢献した。それから十一日たたないあいだにシンプソンは五十もの分娩にこれを使った。

(原注) ある著述家はこれを否定して、その子は「ウィルヘルミナ」と名づけられたのだといい、「なぜつくり話が事実に変装したか」を次のように説明している。――シンプソンはウィルヘルミナが十七歳になったときの写真を見たが、彼女が「祈りに似たポーズ」をとっていたため、「おや、これじゃ聖アネステジアじゃないか」と叫んだ。

クロロホルムを麻酔剤に使うことは、多くの批判のまととなった。

医学関係の人だけでなく、麻酔剤を使うこと、とくに分娩の苦痛を除くためそうするのは聖書に反すると考える人々がつよく非難した。

そのころ多くの人々は、神はわれら人間が時には苦痛を受けるよう意図したはずで、さもなければ神はわれらを今とはちがったものにしただろうと信じていた。

「なんじは悲しみのうちに子を生まん」の句を中心とする「最初ののろい」に関する創世記第三章からの引用が、反対論の主要テーマとなった。

しかしシンプソン博士のほうもまた聖書を引用してクロロホルムの使用をバックアップした。

「一種の宗教上の根拠から、単に弱い人性を肉休の苦痛という不幸や拷問から救うだけのために、人工のつまり麻酔による無意識状態をひきおこすべきではないと力説する人々は、私たちの目の前に最も偉大な実例がおかれているのを忘れている。

私は人間に行なわれた最初の外科手術の準備し詳細を描写したあの特異な記述のことをいっているのだ。

それは創世記第二章二一節にのっている。

『そして主なる神はアダムを深い眠りにおちいらせた。

彼が眠ると、神は彼の肋骨の一つをとり、あとを肉でふさいだ。』」⑪ |

6 ビクトリア女王と無痛分娩法 top

一八五三年に、イギリスで一番身分の高い母親、ビクトリア女王が、レオポルド王子を生むときクロロホルムをあたえられた。

有名なスノー博士がこの液をハンカチに数滴たらし、女王の鼻のそはにかざした。

彼は関隔をおいてはこれを一時間近く繰返した。

女王の主治医サー・ジェームズ・クラークは後にシンプソンにあててこう書いた。

「女王はこのまえのお産のときにクロロホルムを吸った。

それはすばらしい作用を示し、女王が意識を失うほど強くあたえられたことは一度もなかった。

陛下はこの効果を大変喜ばれた。

あれを使わなかったらこんなによく回復されなかったことはたしかである。」

一八五七年四月十四日、女王はベアトリス王女を生むとき再びクロロホルムを使った。

クロロホルムは、「またもやめぐみ深い効能を及ぼし、女王は再び満足の意を表明した。」

多くの婦人が忠実に彼女の例にならい、クロロホルムを使う分娩法は急速に広まった。

スノー博士のサービスは引っぱりだこになった。

彼は患者の一人についてこんなおもしろい物語を語っている。

彼女は興奮している間、ひどくおしゃべりになって、スノー博士が女王がクロロホルムを吸っていた間に何をいったか話してくれなければ、もうこれ以上蒸気を吸いませんといいはった。

医者は答えた。

「陛下は、今のあなたよりずっと長く吸うまでは、何の質問もお出しになりませんでした。

あなたも、女王のまねをしてもっと吸いつづけなさい。そうすれば、私は何もかもお話ししましょう。」

患者は女王の例にならったところ、「数秒のうちに女王のことも貴族のことも平民のこともすっかり忘れた。」

だが彼女か意識をとり戻したときには、スノー博士は「知識への渇望がまだ彼女の舌の上でうずいているのをほったらかして」家へ帰ってしまっていた。⑫

シンプソンは、自分がクロロホルムの効果をためしたのは、ほかの液体とべつにかわりなく、なにがおこるか知るうとしたためで、ほとんど偶然のことだったと書いている。

デビッド・ウォルディーという化学者が彼に、クロロホルムに麻酔性が悪いもしれないと示唆したのだともいう。

実際、彼以前にだれかほかの人が、クロロホルムを動物に、いや人間にさえかがせてみたということは、十分ありうることだ。

シンプソン博士の功績は、食堂での実験や、ハイランドの少年に行なった冒険的な手術だけにあるのではない。

むしろ、クロロホルムの使用に反対する多数の、さまざまな分野の人に、精力的に対抗したことにある。

この点で彼は大成功をおさめた。

だから、彼がクロロホルムの使用を推進する戦いで、勝利をおさめるための原動力となったことは、疑う余地がない。

出典

① J・デービー『サー・H・デービーの生涯に関する覚え書』(1839)。

② J‘コットル『S・T・コールリッジとR・サウジーの回想』(1847)。

③ J・コットル『コールリッジの初期の思い出』(1837)第2巻。

④ C・C・サウジー『R・サウジーの生涯と書簡』(1849)第2巻。

⑤ J・スコサーソ『化学は神秘でない』(1839)。

⑥ 『イギリス医学会報』(1943)第3号の記事。

⑦ J・M・キャンヘル『医学史雑誌』(1954)第九号所収。

⑧ J・Y・シンプソン『外科と産科における硫酸エーテルの代用品としての、ある新しい麻酔剤の解説』(1848)。

⑨ 『オクスフォード医学部新聞』(1955)第7巻第2号。

⑩ J・ミラー『クロロホルムの外科的経験』(1848)。

⑪ J・ダンス『サー・ジェームズ・Y・シンプソンの思い出』(1873)。

E・P・シンプソン『サー・ジェームズ・シソプソンの生涯』(1896)。

⑫ J・スノー『コレラ』リチャードソン編(1936)。

top

****************************************

|