|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21 22

20 人間――サルの子孫か天使の子孫か?

前章でのべたとおり、一八五八年に、進化に関するダーウィンとウォーレスの共同論文が読まれたが、ほとんど注意をひかずにおわった。

しかしダーウィンが同じ考えを詳しく書き、出版したときは、反響はまるっきりちがっていた。

その本には長いが適切な題がついていた――『自然選択すなわち生存競争の中でめぐまれた種族が保存されることによる、種の起源について』。

ふつう略して『種の起源』とよばれ、一八五九年に初版が売りだされた。

印刷された一二五〇部が発売当日売り切れたときいて、だれよりもびっくりしたのはダーウィンその人だった。

そのあと、追加と訂正を加えて、何版かがすぐつづけて発行された。

この本は科学界に大変なさわぎをまきおこした。次のようだったという。

「政治家と銀行家と技術者、詩人と哲学者と天文学者、神学者と歴史家、実際、すべての教養ある人々はダーウィンが論議した問題について意見を表明する義務があると感じた。

……彼の説はすぐにダーウィニズムとよばれるようになった――この名は、一方の側では尊敬をもって、他の側では敵意と軽蔑をこめて発音された。」① |

1 ダーウィン説への反対 top

この本が出版された一八五九年までは、たいていの教養人は「種の不変」を信じていた。

つまり、現在の動植物は、天地創造のときつくられたものとちっともかわっていない。

近代の人間も、肉体的にはアダムと同じである。今日のサルは、神によって創造された最初のサルとかわらない。

ほかの生物もすべてそうだ、と彼らは信じた。

彼らはまた、あらゆる動物の種類が個々別々に創造されたという聖書の記述を受入れた。

| 「神は大きなクジラをつくり、あらゆる動く生物をそれぞれの種類に従ってつくり、あらゆる翼をもつ鳥を種類に従ってつくり……家畜を種類に従ってつくりだした。」 |

一八五九年より前に、何人かの科学者がこういう考え方に疑問を投じたのは事実だが、彼らの意見は一般にはほとんど受入れられなかった。実際、ダーウィンその人も、若いころは、種の不変を信じていた。

この章の物語はおもに人間の起源という問題に限定しよう。多くの人々は、ダーウィンが当時の一著述家の言葉を借りれば、「アダムとイヴを一つがいのチンパンジーにおきかえるようすすめた」、または、市井の人の言葉を借りれば、「人間はサルから生まれた」と主張している、と信じた。だがこれは本当ではなかった。

なぜなら、ダーウィンが教えたのは、人間とサルが大むかし共通の先祖をもっていた、ということなのだから。

この共通の祖先から生まれた子孫のあるものは、ゆっくりだが、しかしだんだんにサルをつくりだすような変異をうけついだ。

一方他の子孫は、それとちがう変異をうけつぎ、その変異はゆっくりとちがった種類の生物をつくりだして、結局は生物の最高の形――人間そのものに到達したのだ。

「サルの子孫」理論を軽蔑する人々のほかに、ダーウィンには、別の根拠にもとづいて反論する強力な科学的敵対者が何人かいた。

しかしまた彼は、いく人かの大変強い支持者ももっていた。

はげしい衝突が一八六〇年オクスフォードでおこり、このときの会合は、イギリス科学振興協会の会合の中で最も有名な一つとなった。

一方の側には、ウィン説の熱心な支持者、科学者のトマス・ヘンリー・ハクスレー教授(一八二五~一八九五)がいた。

彼の相手はオクスフォードの監督(カトリックの司教にあたる)サミュエル・ウィルバーフォースだった。

この人は、この会合が行なわれる数ヵ月前に、ダーウィンの本を「浅はかな学者ぶった男の厚かましいおしゃべり」ときびしく非難していた。

2 ハクスレー、ウィルバーフォースに逆襲

top

会合は七月のある土曜日に行なわれ、アメリカ人のドレーパー博士が進化に関する一論文を読むことになっていた。

前日の金曜日になって、監督が「ダーウィンを粉砕する」ためにその講演に出席するそうだというニュースか、たちまちオクスフォードじゅうに広まった。

ずっと前からダーウィンは病身だった。どんな種類の興奮も彼にはわるく、一日に一、二時間しか仕事をできない日も多かった。

彼はこの土曜の会合には出席しなかったし、そこで何か異常なことがおこるらしいということも、全く知らなかった。

彼の友人で支持者のハクスレーも、会合の前日までは、何かトラブルがおこりそうだとはつゆ知らず、ちょうどオクスフォードから旅立とうとして、その準備をしていた。

監督がダーウィン征伐の途についたときくと、彼は迎え闘うため、旅行を延期してオクスフォードにとどまった。②

講演がはじまるずっと前から、黒山の群衆が講堂を埋めた。

そのあとにおこったことは、ダーウィンの息子が記述している。③

「興奮はすさまじかった。討論を行なうよう準備されていた講堂は、せますぎて聴衆を収容しきれないことがわかったので、会場は博物館の図書室に移された。

そこは、戦士が登場するずっと前から、息もつまるほどのすしづめになった。

数は七百人から一千人とみつもられた。もしもこれが学期中だったら、そうでなくても一般大衆の入場が許されていたら、勇ましい監督の演説をきこうとしておしよせる大群衆を収容することは不可能だったろう。

監督はおくれてやってきて、ぎっしりつまった聴衆の間をかきわけかきわけすすみ、演壇の上の自分の席にすわった。

司会者をへだてて、その向こうがわに「クスレーが坐っていた。」 |

ドレーパー博士が進化に関する自分の論文を読んだあと、監督は、支持者たちから喝采をあびながら、立ち上がった。④

残念なことに、この会に出席していた人のうち、だれひとりとして彼の発言を記録していないので、そこで何がおこったかについては、いくとおりかの説がある。

監督が演説のなかで、一部の人々はどう信じようと、自分は動物園のサルが自分の先祖に関係があるとは絶対信じないといったことは、たしかである。

ついで彼はハクスレーのほうをふり向いて、こういった。

「あなたはサルと縁つづきでいらっしゃるそうですが、それはあなたのお祖父さんのほうでしょうか、それともお祖母さんのほうでしょうか?」

ハクスレーはこの言葉をきき、揚げ足をとってこっぴどく監督にしっぺ返しをする好機を見てとった。

答えようとして立ち上がる前に、彼はとなりの人に「主は彼をわが手に引きわたしたまえり」とささやき、さて口を切った。

| 「もしも私が、知能は低く、背をかがめて歩き、私たちかその前を通ると歯をむきだしてキャッキャッとわめくあわれな動物の子孫でありたいか、それとも、あなたのように、大きな能力と高い地位をもちながら、そういう力を、つつましい真理の探究者の評判をけがし圧殺するために使う人の子孫でありたいか、どちらかを選べとたずねられましたら、私はどう答えたものかとためらいます。」⑤ |

3 聴衆の反響 top

W・タックウェル師は、彼の『オクスフォードの回想』の中で、そのあとおこったことを次のように記している。⑥

「ハクスレーが腰を下ろすと、興奮は激烈となり、あえぎと身ぶるいが講堂じゅうを走り、科学者たちは不安を感じ、正統派は激怒した。

群衆の歓呼のなかで、窓の出っぱりに坐って、白いハンカチを空中にヒラヒラさせていた婦人たちの姿が忘れられない。

そのなかの一人は気を失って、外へ運び出されねばならなかった。

でっぷり肥った男が立ち上がり、青い本を手にふりあげ、ピシャピシャたたきながら演説をはじめた。

彼は、自分は自然科学者でなく統計家だが、もしもウィンの理論が証明できるものなら、証明できないものは何一つないといった。

とたんに腹を立てた群衆の一人が、この会合で今統計学を論じるのは適当でないとどなり、そのふとった男はけんか腰で抗議したあと退場した。

さあ、議事の再開だと私たちは考えた。

ところか否。喜劇はもう一幕あった。

演壇のうしろから牧師ふうの紳士があらわれ、黒板を出してくれとたのんだ。

黒板が出されると、聴衆がシーンと沈黙するなかで彼はその両はしにチョークで二つの十字をかいた。

そして、まるで自分がしたことを感嘆しているみたいに、それを指さしながら立った。

ついで彼は次のように証明をはじめた。

『この点を(十字A)を人間とし、むこうの点(十字B)をモーンキーだとしますと……。』

しかし彼はそれ以上すすめられなかった。

聴衆がいっせいに『モーンキー』とわめきたて、彼は二の句がつげなくなったからだ。

突如として、集まっていた人全部が同時に事のばかばかしさに気づいたらしく、講堂のまじめな壁がもう二度ときくことはないと思われるほどの哄笑がどよめきおこった。

意味のない笑いがいつもそうなるように、哄笑は繰返し繰返しとどろいた。

そのなかで、例の芸術家も黒板もおだやかに説きふせられて退場し、私たちはもう彼の姿を見なかった。」 |

監督は立ち上がり、自分はハクスレー教授の感情を傷つけようという気はなかったのだと答えた。

彼は冗談をいおうと努め、聴衆は笑った。

それで彼は元気づいて、「動物園の中の尊敬すべきサル」についてなお冗談をつづけた。

そのあと強い言葉やはげしい論争がつづき、そのなかでは

「若い人たちはダーウィンに味方し、年とった人たちは彼に反対した。

フッカーは熱心家たちをひきい、サー・ベンジャミン・ブロディーは不平家をひきいた。

論争は神聖な正餐の時刻が近づくまでつづいた。」

4 ディズレーリの攻撃 top

ダーウィンの理論に対する攻撃は、宗教上の理由から、なお長年にわたってつづいた。

しかしダーウィンその人でさえ「なぜこの考え方が、人の宗教感情にショックをあたえるのか、わけがよくわからなかった。」

実際彼は、ある有名な著述家(チャールズ・キングスレー師)が書いた次の意見に賛成だった。

| 「神が、他の有用な形態に自己発展する能力をもつ少数の原始形態を創造したと信じることは、神が自分の法則の作用によって生じた空虚をみたすために新しい創造行為を必要とした(これはキュビエの天変地異説をさす。天地創造以来、大激変が何度かおこり、そのために既存生物が滅亡し、新しい種が創造されたと説く)と信じるのと全く同程度に、神に関する高尚な観念なのである。」⑦ |

一八六四年に、イギリスの未来の総理大臣がダーウィニズムに対する攻撃に加わった。

それは後にビーコンスフィールド伯となったベンジャミン・デースレーリ(一八〇四~一八八一)で、ウィルバーフォース監督が司会する一集会で演説した。

ディズレーリはすぐれた政治家だったばかりでなく、キリスト教の信仰を強固に擁護した人だった。

演説のなかで彼は科学者も、また自分と意見を異にするなかまのキリスト教徒をも、いっさい容赦しなかった。

ついで彼は、歴史的なものとなった一つの質問を発した。

「現在社会の前におかれている、疑いもなく最もおどろくべき問いは何でありましょうか?

それは『人間はサルか、それとも天使か?』という問いであります。私は天使に味方します。それに対立する見解を、私は怒りと嫌悪をもって拒否いたします。」⑧ |

ダーウィンは、この章のはじめでものべたとおり、人間がサルの子孫だとは教えなかった。デースレーリは、天使が霊的な超自然の存在で、地上の子孫をもたないものだということを知っていたにちがいない。

たぶんデミスレーリは、美辞麗句を使おうと努め、人間のからだは神の力により特別に創造されたもので、もっと下等な動物とはどんな先祖関係もないという確信を、できるかぎり強く――頭韻や誇張を使ってまでも(天使 angel とサル ape は頭韻をふんでいる)――強調したいと欲しただけなのだろう。明らかにディズレーリは、人間のからだが「神自身の法則により、もっと下等な形態からだんだんに発展させられたという可能性は、聖書の教えからしめ出されているわけではない」ことを認識していなかった。 |

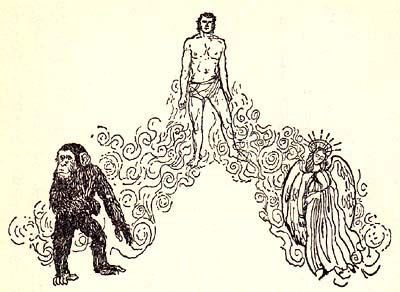

「サルか天使か……私は天使に味方します」とディズレーリはいった。

|

イギリス科学振興協会は一八九四年にまたオクスフォードで会合をもった。⑨

それはハクスレーが生涯を閉じるすぐ前で、彼はすすめられて出席した。

オクスフォード大学の名誉総長が会長演説を行ない、今や理性のある人間で進化論に異議をとなえるものは一人もいないとのべた。

ハクスレー教授の思いはオクスフォードでのこの協会の前の会合でおこったあの有名なできごとにもどり、こう書いた。

「私がそこに坐って、三十四年前にオクスフォードの監督が公然と呪ったその説を、名誉総長が全くあたりまえのことと認めるのをきくのは、私にとってほんとに奇妙な感じだった。」

5 ローマ法王、進化論を認める top

一九五〇年に法王ピオ十三世は回状(すべてのカトリック司教にあてだ同文の通達)を出し、進化の教えに関し次の指示をあたえた。

――『創世記』の中で創造に関する諸章は、神の霊感を受けたものではあるけれども、全く教育を受けない人々(聖書がはじめて書かれたころ、大部分の人はそうだった)もそれか読まれるのを聞けば意味を理解できるように書かれた。

それらの章は人類がどのようにして生まれたかを象徴的に描写するように書かれており、創造のときにおこったことを厳密に科学的に説明したものとうけとるべきではない。

この回状は強調する。――

すべてのローマ・カトリックは、これまでになされた諸発見や、それに基づいた論議によって、人体がそれ以前に存在した他の生物から発展したことが、疑う余地なく十分に証明されたかのように、この問題を扱うことは慎重に避けなければならない。

「かくて教会の教えは、進化の説を、それがすでに存在した生物からの人体の発展に考察を限定するかぎり、未解決の問題として残す。」

しかし「魂は神から直接創造されるのである。」

出典

① C・D・ダーリントン『C・ダーウィンの種の起源について』(1950)。

② L・ハクスレー『T・H・ハクスレーの生涯と書簡』(1900)第1巻。

③⑤ F・ダーウィン『チャールズ・ダーウィンの生涯と書簡』(1887)第2巻。

④ R・ウィルバーフォース『サミュエル・ウィルバーフォースの生涯』(1888)。

⑥ W・タックウェル『オクスフォードの回想』(1901)。

⑦ C・ダーウィン『種の起源』(1859)。

⑧ G・E・バックル『ベンジャミン・ディズレーリの生涯』(1931)第4巻。

⑨ O・J・R・パワーズ『イギリス科学振興協会――その回顧』(1931)。

top

****************************************

|