|

****************************************

満鉄と関東軍 昭和初期の内閣 浜口雄幸 若槻礼次郎 幣原喜重郎 犬養毅 内田康哉 岡田啓介 広田弘毅 宇垣一成

甘粕正彦 十河信二 大谷敬二郎 石原莞爾 森恪 浅原健三 松本重治 2・26事件 日中戦争

満州国皇帝 HOME

近衛文麿と石原莞爾と日中戦争

(盧溝橋事件-運命の4日間 その時歴史が動いた23 NHK取材班)

グラビア

Ⅰ 盧溝橋事件

1 盧溝橋に銃声が響く

2 東京の参謀本部

3 石原莞爾少将の方針

4 陸軍省の強硬意見

Ⅱ 事件の処理

1 停戦に向けて、北京と東京

2 参謀本部作戦課の情勢判断

3 石原少将・派兵案承認の内実

4 閣議の召集

Ⅲ 全面戦争に拡大

1 五相会議

2 臨時閣議

3 派兵に関する政府声明

Ⅳ 日中戦争から太平洋戦争へ

1 蒋介石の演説

2 国民政府を相手とせず

3 石原莞爾少将のその後

4 近衛文麿首相のその後

取材ノート&参考文献 |

昭和12年7月7日夜10時40分ごろ、北京郊外の盧溝橋で、夜陰に響く十数発の銃声があった。

この盧溝橋事件をきっかけに、日本と中国は8年におよぶ悲惨な戦争を繰り広げたが、この事件は大戦争に至る前に解決される可能性があった。

参謀本部第一部長・石原莞爾少将は当初、事件の拡大に反対の姿勢であった。

近衛文麿内閣も、事件直後の閣議で不拡大の方針を決定。

事件発生から4日後の7月11日。

現地では日中両軍によって停戦協定が成立、事態は収拾に向かうかに見られた。

ところが同じ日、近衛内閣は増援部隊派遣を決定、その決定を大々的に発表して中国への対決姿勢をあらわにした。

事件発生から4日間に、いったい何があったのか。

石原少将はなぜ当初の方針を翻(ひるがえ)して、中国への派兵を認めたのか。

派兵を決定した近衛首相の胸中はいかなるものであったのか。

残されたさまざまな資料をもとに、盧溝橋事件の発生から、中国派兵決定に至った経緯を解き明かす。 |

グラビア top

|

|

近衛文麿(1891-1945)

昭和初期の政治家。東京に生まれ、京都大学卒業。公爵近衛篤麿の長男で、1916年(大正5)から貴族院議員。貴族院議長に就任し、1937年(昭和12)以来、計三次にわたり組閣(この事件は第一次)。太平洋戦争中は政界の第一線から退き、敗戦後、戦犯に指名され自殺。

広田弘毅(1979-1948)

大正・昭和期の外交官・政治家。福岡県に生まれ、東京大学卒業。吉田茂らとともに外交官試験に合格。オランダ公使・ゾ連大使を務め、斎藤・岡田・近衛(第一次)内閣の外相を歴任。1936年(昭和12)外交官出身者としては初の総理大臣となる。敗戦後、A級戦犯に指名され絞首刑となる。

石原莞爾(1889-1945)

旧日本陸軍中将。山形県に生まれ、陸軍大学校卒業。関東軍参謀となり、日蓮宗を深く信仰して世界最終戦論を打ち出す。満州事変を画策し、満州国の建国を推進。

その後、日中戦争拡大に反対して東条英機と対立、退任。東亜連盟を組織し推進した。東京裁判は証人。

杉山元(1880-1945)

大正・昭和期の軍人。陸軍大将・元帥。福岡県に生まれ、陸軍大学校を卒業。陸軍省軍務局長から陸軍次官となる。1936年(昭和12)大将に昇進。翌年林内閣ついで近衛内閣の陸相に就任。日中戦争・太平洋戦争の遂行に大きな役割を果たした。敗戦後に拳銃で自決。

武藤章(1892-1945)

昭和期の軍人。陸軍中将。熊本県に生まれ、陸軍大学校を卒業。陸軍省軍務局員を経て、1937年(昭和12)参謀本部作戦課長となり、日中戦争では強硬論を唱えた。軍務局長時代には、日独伊三国軍事同盟の締結や大政翼賛会の設立などを推進。敗戦後、A級戦犯として絞首刑。

田中新一(1893-1976)昭和期の軍人。陸軍中将。新潟県に生まれ、陸軍大学校を卒業。1940年(昭和15)参謀本部第一部長、「関東軍特別演習」の実施、太平洋戦争緒戦の作戦立案などに能力を発揮。1943年(昭和18)第18師団長、ガダルカナル救援で東条首相と対立。1944年(昭和19)ビルマ方面軍参謀長、インパール作戦で牟田口廉也司令官と対立。東京裁判は証人。 |

|

Ⅰ 盧溝橋(ろこうきょう)事件 昭和12年7月7日夜~8日

top

1 盧溝橋に銃声が響く

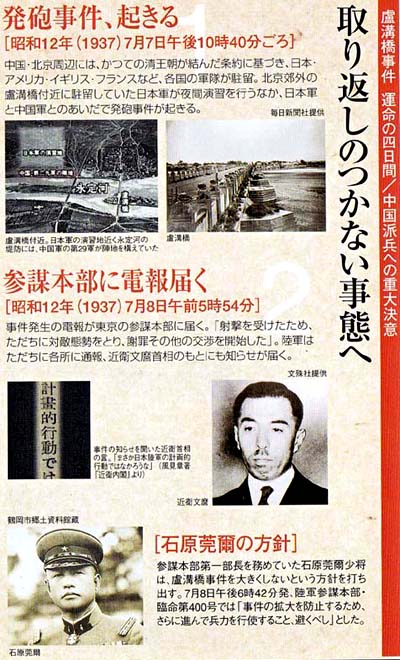

昭和12年(1937)7月7日、中国・北京郊外の盧溝橋付近に駐屯していた日本軍は、夜間演習を行っていた。

このころ、北京周辺には、かつての清王朝が結んだ条約に基づき、日本だけでなく、アメリカ・イギリス・フランスなど、各国の軍隊が駐留していた。

しかし、日本軍と中国軍のあいだにはとくに緊張感が高まっていた。

というのも、当時、日本軍は、華北つまり北京を中心とする中国北部を支配下に置こうと進出の機会をうかがっていて、中国の反発を招いていたからである。

日本軍の演習地のすぐ近くの永定河(えいていが)の堤防には、中国軍の第29軍が陣地を構えていた。

そして、その夜10時40分ごろ、突然、闇のなかで十数発の銃声が響き渡った。

日本軍と中国軍のあいだで発砲事件が起きたのである。

この時最初に実弾を放ったのは、いったい誰だったのか。

長いあいだ論争がつづいてきた。

『盧溝橋事件の研究』を著している現代史家の秦郁彦さんは次のように語る。

「当時、日本側の公式発表では、堤防にいた中国の第29軍の兵士たちが意図的に発砲したものという発表でした。

その後の60年、いろいろな説が乱れ飛びましたが、現在私が判断しているところでは、結局やはり最初の発表どおり、29軍の兵士だったのではないかと思います。

ただし、これは必ずしも意図的なものとは言えません。

いわゆる、偶発的なものだったのではないかと思います。

しかし、中国側は公式には日本軍が意識的に中国側に攻撃をしかけてきたのだと主張していまして、現在も中国は同じ主張をつづけています」

2 東京の参謀本部

事件発生の電報が東京の参謀本部に届いたのは、翌8日の午前5時54分のことであった。

「射撃を受けたため、ただちに対敵態勢をとり、謝罪その他の交渉を開始した」

陸軍はただちに各所に通報。

近衛文麿首相のもとにも知らせが届いた。

当時の内閣は、6月4日に成立したばかりの第一次近衛文麿内閣。

45歳の若さで首相の座に昇りつめた近衛首相は公爵の長男で、若き俊才として貴族階級だけでなく一般の国民からも圧倒的な人気を集めていた。

事件の知らせを開いた時の近衛首相の反応は、次のようなものであったと伝えられている。

「まさか日本陸軍の計画的行動ではなかろうな」(風見章著『近衛内閣』より)

この時、近衛首相の脳裏をよぎったのは、6年ほど前の満州事変のことであったと考えられる。

満州事変とは―――。

昭和6年(1931)9月18日、満州(現在の中国東北部)に駐屯していた日本陸軍の関東軍は、柳条湖(りゅうじょうこ)で南満州鉄道の線路を爆破し、これを中国軍のしわざとして軍事行動を開始。

その後も、内閣の不拡大方針を無視して占領地を拡大。

翌昭和7年には、ほぼ満州の主要地域を占領し、清朝最後の皇帝・宣統帝(せんとうてい)溥儀(ふぎ)を執政として満州国を建国させた。

――盧溝橋での発砲事件も柳条湖事件と同じくなんらかの計画に基づくものなのではないか。

そういう近衛首相の想像とは違って、現在では、盧溝橋事件はたぶんに偶発的要素の濃いものであったと考えられている。

愛知大学名誉教授で『盧溝橋事件』の著書もある江口圭一さんは次のように語る。

1931年9月18日の柳条湖事件の場合は、明確なシナリオがあり、謀略計画で起こされましたが、盧溝橋事件の場合は、そういう意味でのシナリオは双方とも皆無だったと思います。しかも、7日の夜の事件は、その場限りで終わっていたはずなんですね。

それがどうして日中全面戦争の発端になったかというのは、むしろ8日以降の事態にかかっていたのだと思います」

3 石原莞爾(かんじ)少将の方針

6年ほど前の満州事変を引き起こした中心人物は、当時関東軍参謀を務めていた石原莞爾中佐だった。

石原中佐はその後、陸軍の中枢に栄転し、少将に昇進していた。

盧溝橋事件が起きた時には49歳、日本陸軍全体の作戦を担当する参謀本部第一部長という要職についている。

その石原少将は、盧溝橋事件に対してどういう反応を示したのか。

かつて満州事変の時、政府の不拡大方針を無視して事変を拡大した石原少将であったが、この盧溝橋事件の時は一転して事件を不拡大―――、つまり、これ以上、事件を大きくしないという方針を打ち出した。

7月8日午後6時42分発、陸軍参謀本部・臨命第400号は、次のような文言であった。

「事件の拡大を防止するため、さらに進んで兵力を行使すること、避くべし」

それにしても、石原少将はなぜ事件の不拡大を指示したのか。

石原少将はこの時、こう考えていたのである。

――日本は満州国の経営に専念し、ソ連の脅威に対抗する力をつけるべきだ。

そのためには、いま中国と戦争をして国力を使い果たしてしまってはいけない。

なるべく早く事態の収拾をはからねばならないというのが、石原少将の方針だった。

4 陸軍省の強硬意見

この日午前、陸海軍の軍務局長と外務省の東亜局長が話し合い、事件の不拡大を申し合わせたという。

軍部の上層部も政府も、この8日の時点では、事件を拡大せずに処理しようとしていたのである。

ところがこの時、陸軍の一部には別の動きが現れていた。

参謀本部戦争指導課長・河辺虎四郎大佐の回想録によれば、事件の知らせが伝えられた時、

陸軍省軍務課長・柴山兼四郎大佐が「やっかいなことが起こったな」と言ったのに対し、

参謀本部作戦課長・武藤章大佐は「ゆかいなことが起こったね」と言ったという。

(参謀本部戦史部の竹田宮恒徳少佐が日中戦争初期の陸軍幹部に内情をインタビユーしたもの)

さらに、陸軍省軍事課長の田中新一大佐は、業務日誌に次のように記している。

「力をもってするほか方法はない。北支におけるわが兵力を増強し、状況に応じては機を失せず、一撃を加える。そうすることによってのみ事態を収拾できる」(田中新一の業務日誌『支那事変記録』より)

夜9時、陸軍省で田中新一軍事課長、杉山元陸軍大臣など、強硬意見を持つ人々が出席した会議が開かれた。

その席上、中国へ増援部隊を派兵すべきだという意見が強く打ち出されたという。

中国への派兵決定、その3日前のことである。

Ⅱ 事件の処理 昭和12年7月9日~10日 top

1 停戦に向けて、北京と東京

7月9日午前2時ごろ――。

当時北平と呼ばれていた北京では、日本軍の特務機関長・松井大久郎大佐と北京市長兼中国第29軍副車班・泰徳純(しんとくじゅん)との話し合いによって、日本軍・中国軍とも戦闘を停止するという合意が成立した。

以後、紆余曲折がありながらも、現地では停戦協定成立へ向けてのさまざまな努力が、一部の日本人と中国人のあいだで重ねられていくことになる。

一方、そのころ日本では―――。

武藤章大佐が課長を務める参謀本部作戦課が、9日早朝、「北支時局処理要領」を作成した。

「中国側が挑戦的な態度をとる場合は、中国に駐屯する日本軍に必要な兵力を増加して中国軍を駆逐する」

という案を出したのである。

午前8時30分、内閣の臨時閣議が開かれた。

席上、杉山陸軍大臣は、中国への派遣を提案した。

「第29軍の兵力と、抗日的態度から見て、すみやかに内地3個師団を現地に派遣する必要がある」

これに対し、海軍大臣米内光政大将は、反対意見を述べた。

「出兵を決することには不同意なり。

内地より出兵となればこと重大にして全面戦争となることも覚悟の要あり。

さらに事態ひっ迫したる上にて決したし」

結局、この日の閣議でも、派兵は時期尚早であるとして、事件の不拡大方針が確認されたのである。

その方針は、動員作戦の事実上の責任者である参謀本部第一部長・石原莞爾少将の意見とも合致するものであった。

この日の夕方、石原少将は

「事件解決のためには、兵力を使わぬほうがよい」

と言って、帰宅したという。

2 参謀本部作戦課の情勢判断

しかし、翌7月10日、事態は逆の方向へ動きはじめる。

その日、武藤章大佐の参謀本部作戦課では、次のような情勢判断を行った。

「中国側は、対日武力戦争を準備しており、事態が悪化拡大する恐れがある。

機を失えば、日本軍は優勢な中国軍に包囲されて救うことができなくなる。

居留民の生命財産も奪われるだろう。

ゆえに事態の根源を一掃するために派兵する必要がある」

この派兵案は、参謀本部で開かれる部長会議での審議にかけられることになった。

判決の主導権は、第一部長・石原莞爾少将が握っている。

石原少将は事件を拡大する派兵には反対のはずであった。

ところがこの席で、石原少将は派兵を承諾するという、これまでとは反対の態度をとってしまったのである。

石原少将は、なぜ派兵案に賛成してしまったのか。

石原少将は、のちになって次のように語っている。

「派兵するには数週間かかるので不拡大を希望しても形勢ひっ迫すれば万一の準備とし、動員を必要とすることになる」

(参謀本部戦史部の竹田宮恒徳少佐が日中戦争初期の陸軍幹部に内情をインタビユーしたもの)

「もし万が一、事態が急変しても派兵はすぐにはできないから、まにあわない。

それではまずいから、いまから準備しておく」

というのである。

3 石原少将・派兵案承認の内実

この時、なぜ石原少将が派兵案を承認してしまったのか。

秦邦彦さんは次のように語る。

「石原の不拡大倫に対して、あの手この手で拡大派の中堅参謀たちが説得をするわけですね。『中国側が兵力を大動員してきたら全滅するかもしれない。包囲されて居留民も危ない。それを放っておいてもいいんですか』という形で説得されると、石原も軍人ですから、その論理に負けてしまったというか、説得されてしまったと考えられますね」

なお、派兵案を作成した武藤大佐は石原少将の直属の部下にあたる。

石原少将と部下たちのあいだでは、かつて、綏遠(すいえん)事件のとき、次のようなやりとりがあったとも伝えられている。

それについては、江口圭一さんが次のように語る。

「エピソードではありますが……。武藤が石原に向かってこう言ったそうです。

『石原さん、なにをおっしやるんですか。私は、あなたが満州事変の柳条湖事件の時にやられたことと同じことをやっているんですよ』

昭和6年の柳条湖事件で、石原たちの計画がまんまと成功して満州国をつくります。この時に少々のことをやってもなにも罰せられないどころか、栄達するという前例がありますね。つまり、石原のアクションから察しますと、いわゆる下剋上といいますか、中央の言い分を下の者が全然聞かないという風潮が、日本陸軍にはびこっていたという感じですね。

要するに、武藤は石原に『あんたのやったのと同じことをやったんだ』と言って、石原は返事に困ったというか、ぐうと詰まってしまったというところでしょうね」

4 閣議の召集

日本陸軍の作戦を事実上決定する立場にあった石原少将が、派兵案を認めたことにより、陸軍はいよいよ中国への増援部隊派遣に向かって動きはじめた。

派兵には巨額の経費がかかることからして予算の問題もあり、内閣の承認を得ることが必要になる。

この日、夜9時過ぎ、近衛首相の自宅を風見章内閣書記官長が訪れ、杉山陸軍大臣が次のような要望を持っていると伝えた。

「現地の兵力があまりに手薄で安心できない。至急、派兵を決定したい。ついては、11日に閣議を開きたい」

この時、近衛首相は「開くよりほかあるまい」と言って、閣議の召集を承諾したという。

中国への派兵決定、その前日のことである。

Ⅲ 全面戦争に拡大 top

1 五相会議

7月11日朝8時過ぎ、近衛首相は意外な人物の訪問を受けた。参謀本部第一部長の石原莞爾少将である。

近衛内閣の外務大臣だった広田弘毅の伝記には、この時、石原少将が近衛首相に対して次のように頼んだと記されている。

「本日の閣議で、陸軍側の動員案を否決してくれ」

察するに、石原少将は自ら派兵案を認めたことを悔やみ、この非常手段ともいえる行動に出たのかもしれない。

午前11時半ごろ、閣議に先立ち、首相・外相・陸相・海相・蔵相の5人による五相会議が開かれた。

席上、杉山陸軍大臣は、ふたたび日本軍の中国への派兵を主張した。

容易に同意しようとしない他の大臣たちに対し、杉山陸軍大臣は次のように訴えた。

「5,500の日本軍と、北京・天津地方における我が居留民を皆殺しにするに忍びず」

(緒方竹虎著『一軍人の生涯』の米内手記より)

この杉山陸軍大臣の主張に対する近衛首相の反応は、首相の手記『平和への努力』に記されている。

「なんというても居留地の生命財産の保護という名目であるから、これに対しては一応反対はできない」

この時、すでに近衛首相の姿勢は変化しはじめていたのである。

秦郁彦さんは語る。

「近衛という人は、生まれながらの貴族でありまして、基本的には『よきにはからえ』というスタイルです。

だから、こういう人には説得の仕方があるんですよ。

『派兵するということは、必ずしも武力行使をするという意味ではない。使わなければ使わないでいい。しかし、いざという時に備えて、早めに派兵声明を出し、動員を開始しておけば困りませんよ』というようなことを言うと、近衛も『それもそうだなあ』と思ってしまったんですね」

2 臨時閣議

午後2時過ぎ、臨時閣議が開かれた。

そして、この閣議で、近衛内閣はついに中国への派兵を決定した。

なぜ近衛首相は、陸軍の派兵案に賛成したのか。

防衛庁防衛研究所戦史郎第一戦史研究室長・庄司潤一郎さんは語る。

「まず一つめは、近衛の中国認識です。

『非は中国側にあるのだから、中国側がまず妥協することが必要だ』という立場を当初から持っておりました。

さらに、日中関係がさほど緊迫しているという状況認識もなかったわけですね。

『日本が威力を示せば中国側は屈伏してくるんじゃないか』と簡単に考えてしまったのです。

結局は、事態を楽観していたのだと思います」

この時の心境を、近衛首相は、のちに次のように語っている。

「出兵を決定して、日本の強硬なる戦意を示せば、中国側は折れて出ることは間違いないと信じた」(栗本祐平著『中国のなかの日本人』より)

近衛首相が中国への派兵を認めた裏には、もう一つ、国内政治への配慮も理由になっていたといわれているが……。

そのことについては、庄司潤一郎さんは次のように語る。

「中国への派兵を決定した理由の二つめが、国内的配慮というか、内政的要素です。

近衛は、自分も含めたこれまでの内閣を中間的存在と言っていました。

中間的というのは、軍に翻弄されてしまう、軍に引きずられてしまう非常に曖昧な内閣だということですね。

だから中間的存在を克服するために、軍の方向のなかで、いいものを拾い出して先手を打っていこうと思ったわけですね。 『軍の方向を認めたうえで、その方向に政府が積極的に政策を打っていけば、軍も内閣に対する信頼を高める。

その信頼を得ることによって、内閣も軍をある程度抑えていくことができる』と考えたのです。

ところが、それは甘い認識でして、近衛が一歩先に行けば、軍は二歩も三歩も先に行ってしまいます。

さらに、近衛は軍の本質を理解していませんでした。

軍がいったん刀を振り上げたら容易に鞘に収めるのは無理なんだということを理解せずに、かなり安易に派兵ということを決めてしまったわけです」

3 派兵に関する政府声明

7月11日午後6時25分ごろ――。近衛内閣は、ついに中国への派兵に関する政府声明を発表した。

声明では、「今回の事態が中国側の計画的反日行動であることは疑いないこと」、そのため「謝罪と補償を求めて、重大な決意のもと、中国への派兵に必要な措置をとること」などが訴えられた。

ところが、ちょうどそのころ――――。

現地では、日本側と中国側とのあいだに停戦の合意が成立しようとしていたのである。

午後8時、北京において、停戦協定が調印された。

その内容は次のような三項目など。

(一)中国の日本への謝罪

(二)中国軍の撤退

(三)反日的な態度をとる団体の取り締まり 日本側の要求をほぽ認めるものだった。

陸軍はとりあえず、日本本土からの派兵のための動員は行わず、朝鮮半島と満州からの部隊の派遣にとどめる借着をとったが――。

しかし、一度動き出した歴史の歯車は、もはや止めることはできなかった。

午後9時、日本政府は、政界・財界・マスコミの代表者を首相官邸に集め、政府の方針、つまり中国への派兵について全面的な理解と協力を求めた。

その時のようすを、当時外務省東亜局長だった石射猪太郎は、次のように記している。

「官邸はお祭りのように賑わっていた。

政府自ら気勢をあげて、事件拡大の方向へ滑りださんとする気配なのだ。

政府自身先手に出るほうが、かえって軍隊をたじろがせ、事件解決上、効果的だという首相側近の考えから気勢を示したのだといわれた。

冗談じゃない」(石射猪太郎著『外交官の一生』より)

江口圭一さんは語る。

「首相官邸に全部呼んで、それで挙国一致の確認をとるのですね。

誰一人として反対せず、11日のうちに一気に挙国一致といわれる体制がつくられたというのは驚くべきことです。

これは、満州事変の時に、とにもかくにも政府が不拡大方針をとっていて、関東軍がどんどんやっているのに、参謀本部も政府もこれ以上拡大しないと言っていたのとはまったく違いますね」

Ⅳ 日中戦争から太平洋戦争へ top

1 蒋介石の演説

7月17日、中国国民政府の指導者・蒋介石は、次のような演説をした。

「満州を失ってすでに6年、いまや衝突地点は北京の盧溝橋に達している。

我々はもとより弱国ではあるが、わが民族の生命を保持せざるを得ないし、歴史上の責任を背負わざるを得ない。

最後の関頭(かんとう)に至ったならば、あらゆる犠牲を払っても徹底抗戦する」(中国・唐山での「関頭演説」の要約)

そして7月26日、北京の広安門で日本軍と中国軍が衝突。

かつて事件の拡大に反対だった石原少将も、ここに至って、現地の日本軍に本格的戦闘を指示した。

7月27日、陸軍は日本本土からの派兵を、あらためて閣議に謀(はか)り、政府はそれを了承する。

翌28日、日本軍は、北京・天津方面で総攻撃を開始。

翌29日、河北省通州(とんちゅう)で、中国の保安隊が日本軍守備隊を攻撃(通州事件)。

8月13日、戦火は上海にも飛び火(第二次上海事変)。

かくして、盧溝橋事件は、宣戦布告のないまま日中両国の戦争へと拡大してしまうに至ったのである。

近衛文麿首相は演説した。

「とくに東洋百年の大計のために、これに一大鉄槌を加えまして、ただちに抗日勢力のよってもって立つところの根源を破壊し、東洋平和の恒久的組織を確立するの必要に迫られてきたのであります」

上海を攻略した日本軍は、以後さらに戦線を拡げ、12月13日には中国国民政府の首都・南京を占領する。

国民政府軍は抗戦をつづけ、戦争は次第に長期化の様相をみせはじめた。

2 国民政府を相手とせず

昭和13年(1938)1月16日、国民政府が南京を捨てで重慶に移動した時、近衛首相は、今後は「蒋介石の国民政府を対手とせず」という内容の声明を発表した。

一方、反発した国民政府は、アメリカ・イギリスなどの支援を受けて抗戦をつづけていく。

日本は中国問題をめぐって、アメリカとも鋭く対立するようになった。

やがて、日米交渉が決裂――――。

日本はハワイ真珠湾を奇襲して太平洋戦争に突入した。

結局、日本と中国との戦いは、昭和20年(1945)8月、日本が終戦の日を迎えるまでつづけられることになった。

7月11日のその時を、秦郁彦さんはいちばん重要な結節点だと、次のように語る。

「泥沼のようなという表現がありますが、日本と中国の全面戦争はまさに泥沼と言ってもいいのですね。

そして日本は、その日中戦争の解決方法を模索しながらも挫折し、結局は日米戦争へ突入してしまったのですから、両戦争の因果関係はかなり強いと思います。

そのいちばんの運命的な分かれ目が、やはり7月11日の派兵決定でしょうね。

日中戦争は7月7日の盧溝橋事件からはじまったという形になっていますが、それ自体は局地的な紛争に過ぎなかったのです。

この種の事件はだいたい、短いあいだにかたづいて終わっていたわけです。

ところが11日の派兵決定で戦争ムードが煽られ、中国側もそれに敏感に反応してしまいました。

どちらが先にという問題はあるのですが、この場合は日本側の責任が重いと思います。

あとはもう引き返しができない全面戦争へ突入していったのですが、そのいちばんの重要な結節点が、この7月11日の派兵声明だったと私は考えます」

わずか4日間の出来事が取り返しのつかない事態に発展してしまったということであったが……。

7月7日から11日まで、事件の渦中にあった2人の人物――――、石原莞爾少将と近衛文麿首相は、その後、次のようなまったく違った生涯をたどった。

3 石原莞爾少将のその後

盧溝橋事件に際し、意に反して中国への派兵に同意してから2ヵ月半ののち、石原莞爾は満州の関東軍参謀副長に左遷された。

5年ぶりに訪れた満州国の姿に、石原は幻滅した。

王道楽土となるはずだった満州国の実態は、日本の関東軍が政治・経済の内政に関与し、さまざまな腐敗が横行する場と化していると、石原は感じた。

石原は次のように言った。

「満州の発展を阻害し、これを混乱せしめているのは、この軍人の政治干与にあります。

関東軍の内面指導権は撤廃すべき時期であると信じます」(高水漬寿著『東亜の父 石原莞爾』より)

昭和13年(1938)、石原は予備役編入を願い出て、傷心を抱いて日本に帰国。以後、表舞台から姿を消した。

日本が戦争に敗れてから2年後の昭和22年(1947)5月、石原は戦争犯罪の容疑者を裁く極東国際軍事裁判の臨時法廷(酒田出張法廷)に呼ばれる。

しかし、それは容疑者としてではなく、証人としてたった。

その時、石原は次のように言ったという。

「満州事変を起こした中心人物は自分である。それなのに自分が戦犯とされぬことは俯に落ちない」(極東国際軍事裁判の臨時法廷で石原が発言したといわれている言葉の要約。高水漬寿著『東亜の父 石原莞爾』などより)

しかし、石原の言葉が聞き入れられることはなかった。

石原莞爾は、昭和24年(1949)8月15日、波乱の生涯を閉じた。享年60。

4 近衛文麿首相のその後

盧溝橋事件の当時、首相の座にあった近衛文麿は、昭和20年(1945)8月15日の終戦ののち、戦争犯罪人の容疑者として指名された。

しかし、12月16日――。

巣鴨拘置所に出頭を命じられていた日、近衛は服毒自殺を遂げた。享年54。

死の直前、近衛は次のような言葉を書き残している。

「僕は支那事変以来、多くの政治上過誤を犯した。(中略)

殊に僕は 支那事変に責任を感ずればこそ、この事変解決を最大の使命とした。

そして、この解決の唯一の途は、米国との諒解にありとの結論に達し、日米交渉に全力を尽くしたのである。

その米国から今、犯罪人として指 名を受けることは、誠に残念に思う(後略)」

(遺言の一部――岡義武著『近衛文麿』より)

取材ノート&参考文献

top

top

****************************************

|