|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10 二つの植物染料

パーキンが実験室内でも染料をつくれることを発見する(化学編11章参照)までは、すべての染料は動植物からとられた。

天然染料の一例、チレの紫については前章でとりあげた。

ほかの天然染料には、次のようなものがある。

赤い染料の「えんじ」はある種の昆虫(サボテンにつくカイガラムシの仲間エンジムシ。コチニールカイガラムシともいう)からとれ、一四六四年以降枢機卿の法服に使われた。

「トルコ赤」とよばれる染料はアカネの根からとれた。

サフランとよばれるダイダイ色の染料は、金色クロッカスまたはサフランの花からとれる。

1 サフランの歴史 top

サフランの歴史は長い。

ずっと昔から染料、化粧品、香料として、また料理にも使われてきた。

サフランの花は、他のクロッカスの花と同じく、赤ダイダイ色の柱頭(おしべの先)がつき出ている。

朝早く、開きはじめたばかりの花をつんで集める。

花から柱頭だけ切りとってたくさん集め、板の間におしつけてから加熱すると、かたまりになり、粉にくだくことができる。

約四千個の花から粉がたった一オンスしかできない。

だからサフラン染料は大変高価で、金持しか手に入れることはできなかった。

古代ギリシアでは、このあざやかなダイダイ色は、王族が使う神聖な色となった。

古代アイルランドでは、サフランを使えるのは原住民の王だけだった。

王たちはサフランで染めたリンネルでマントをつくって羽織った。

この習慣は何百年もつづいたが、ヘンリー八世は「サフランで染めたシャツ、仕事着、頭布、ネッカ・チーフ、リンネル帽」などを着用することを犯罪とする布告を出して禁止した。

この色はスコットランドでも、とくに西方の島々で、高位の人だけが使うものとされた。

ここでは、「島々の高貴な人たちが最初に着た衣服はこの草で染めたシャツだった。

それは膝の下までもとどく長い上着で、まんなかにベルトをまわして結んだ」といわれる。①

この衣服は「レニクロイチ」とよばれたが、レニはシャツを、クロイチはサフランを意味した。

サフランにはほかにもたくさん使いみちがある。②

たとえばその香りは、ローマ皇帝ネロにたいへん愛好され、ネロは自分がローマの街路を通るときには、あらかじめサフランの粉をまいておくよう命じたといわれる。

金持のローマ人たちは、自室や集会室の床に、つんだばかりの金色クロッカスの花をまきちらした。

サフランの粉は独特の味があるため料理に使われるようになり、最近までスープや他の料理の調味に使われていた。

またケーキやパンの「なまねり」に加えて黄色い色をつけた。

2 サフランのイギリスへの導入 top

十六世紀の二者述家は、サフランのたった一つの球根が、一三三九年に、北アフリカの「トリポリから五十マイル離れた、高い丘の上にある」場所からイギリスへこっそりもちこまれたという物語をのべている。

当時この植物をその国の外へもち出すことは、死刑に処せられるほど重い犯罪だった。

「有名なテレンシンの町から南へ六マイルほど行った、バーバリーから遠くないところに、ブッヘドとよばれる城壁にかこまれた町がある。

この町に住む人々は事実上みな染色を業としている。

サフロン・ウォルデンでうわさされているところによると、一人の巡礼が自分の国のためになることをしたいと思って、サフランの根を一つ盗み、あらかじめ中をくりぬいておいた巡礼の杖の中にそれをかくし、かくてこの根をこの国にもちこんだ。

それは命がけの冒険だった。

なぜなら、もしも捕えられたなら、それを育てている国の法律により、この行為のため彼は死刑になっただろうから。」③ |

巡礼はエセックスのある市場町に住みついて、イギリスへもちこんだただ一つの球根からこの植物を栽培しはしめた。

この町はそのころチェピング・ウォルデンとよばれていた。

この巡礼の物語は今では信用されない。少数の著述家は、サフランはローマ時代からイギリスに知られていたといっているし、一方他の著述家は、エドワード三世の時代(一三二七~一三七七)に生きていたサー・トマス・スミスという人がこれをイギリスへもちこんだという。④

しかしサフラン栽培がエドワード三世のころ小さな町ウォルデンで重要な産業となり、十八世紀半ばまでさかえつづけたことは疑う余地がない。

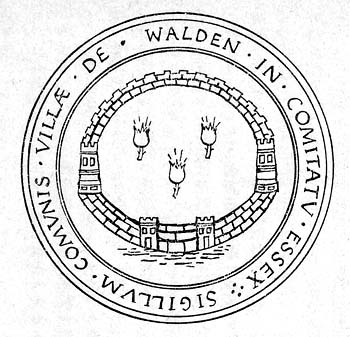

十六世紀けじめウォルデンは自治体に指定するという特許状をあたえられた。

自治体である町村はすべて紋章をもたなければならなかった。

ウォルデンが選んだ紋章(さしえ)は、三つのサフランの花を城壁でとりまいた絵柄だった。

このデザインは、この「城壁でかこまれた」町のおもな産業がサフラン栽培であることを示していた。 |

サフロン・ウォルデンの紋章

|

3 アカネが骨を染める top

古代から使われたもう一つの植物染料はアカネからとれるものである。

この草は約一メートルの高さに育ち、根は細く長く、こまかく分かれて広がっている。

根の芯と外皮の間に赤い層がある。

根を乾かし、からざおでたたいてよごれをおとしてから、ひきうすでひいて粉にする。⑤

アカネの葉は牛のえさに使われたが、牛がそれを食べると牛乳に赤っぽい色がつき、バターは黄いろくなった。

しかし無害であった。

アカネは古代エジプト人が知って使っていたらしい。

これで染めた布がミイラからみつかっているからだ。

昔の書物にアカネのことがたびたび出てくるし、十九世紀の終わりまで広く使われた。

トルコの染色業者はアカネを大変うまく使い、よその染色業者よりずっとすぐれた赤色を出した(それでアカネの赤はトルコ赤ともよばれた)。

しかしトルコ人の方法は何百年もの間、厳重に秘密にされていた。

イギリスでのアカネ栽培は、一部の農家が葉を牛のえさに使った程度で、まるきり発展しなかった。

しかし少数の農家で家庭染色に使うようになり、その一つの試みが大変おもしろい発見を生みだした。

一七三六年のある日、ジブノ・ペルチャーという外科医が百姓の友人と食事をしていた。

百姓が自分の家で育てたブタの肉を切っていたとき、ベルチャーは骨に赤い色がついているのに気づいて、そのわけをたずねた。

百姓はこう説明した。

そのブタを殺す前に、彼はアカネでキャラコを一枚染めようとしていた。

しかし染まった色は、望んでいた明るい赤ではなくて、くすんだ赤だった。

そこで彼はその色をぬいてしまおうと思って、布を洗濯がまの中で煮立て、染料を吸わせるためフスマ(麦のぬか)を加えた。

染料を吸って赤くなったフスマを、すてるかわりにブタに食べさせた。

今、切っているのは、そのときのブタの一頭なのだ。

ベルチャーは意外な結果にひどく興味を感じ、ブタの死体ののこっている部分を徹底的にしらべた。

料理しなかった部分の骨も歯右やはり赤くそまっているのがわかった。

つぎに彼は骨を切り割ってみて、端のほかは内部まで赤くなっているのに気がついた。

端の部分はほかの部分よりこまかい穴が多くて、海綿のようになっていた。

ためしに赤い骨を水に入れ、何週間もぶっつづけに煮て、赤い物質をとかし出そうとした。

ところが骨は赤いままだった。

アルコールに長い間つけても、色はぬけ出なかった。

それでベルチャーは、この赤い物質は骨に完全に融合し、永久に色あせしないほど染めついてしまったのだと確信した。⑥

つぎに彼は、その赤い色がブタの骨に含まれている特別な物質に基づいているのかどうか、つきとめようとして実験をすすめた。

彼はアカネの根を粉にしたものを少しえさにまぜておんどりに食べさせた。

そのあとどんなことがおこったかを彼は次のように記述している。

「そのおんどりは、アカネを食べはじめてから十六日以内に死んだので、解剖して骨をしらべた。

私はそんな短期間に骨に色がつこうなどとはまるで予期していなかったのだが、骨はすべて赤色に染まっていた。」 |

ペルチャーはこう評した。

「血液循環が骨の内部でもいとなまれていることは、外科で観察される多くの現象から明白である。

しかし骨の中で最もかたくて緻密な物質の間にも、血液が普遍的にまた密に分布していることは、ここで生じた実例からみて、否定しようもないほど明瞭であろう。」 |

ベルチャーが実験をするまでは、この事実を疑う外科医がたくさんいたのだ。

4 アカネは骨の成長の研究に役立った

top

骨がアカネによって赤く染まることを発見したのは、ベルチャーが最初ではなかった。

もっと早く、十六世紀にすでに観察されている。

しかし最初の観察からはほとんど何の結果も生まれなかったのに、ベルチャーは、自分の再発見を『栄養のみによって赤色にかかった動物の骨について』(栄養とはこの場合食物を意味する)と題する論文に発表した。

この論文は多大の関心をまきおこした。

ことにフランスでは、農家たちがオランダのアカネ産業のお株を奪おうとつとめ、アカネ栽培がおそろしく重要なものになりつつあったからよけいそうだった。

一人の科学者が骨の染色に格別興味をいだいた。それは生理学者で農学者のアンリ・ルイ・デュアメル・デュ・モンソー(普通デュアメルとよばれる)だった。

彼のねらいは二つあって、一つは、動物の骨がどのように成長するかを研究することだったが、もう一つはトルコの染色家たちの秘密をさぐり出そうとすることだった。⑦

デュアメルはハ卜やほかの鳥を使ってベルチャーと同様な実験を行なった。

ある実験では、鳥たちに一日おきにアカネを食べさせた。

別の実験では、数日間つづけてアカネを食べさせてから、数日間やめるという操作を何度もくりかえした。

デュアメルの得た結果は全くめざましいものだった。というのは、骨がじつに魅力ある模様に染まったからだ。

骨の断面には、鳥がアカネを食べなかった時期に対応して「色のない、すきとおった輪層があり、アカネをあたえられた時期に対応して赤い輪層があった。

赤い輪と無色の輪がかわるがわるに並び、輪の幅は普通の食物をあたえられた期間と、アカネをあたえられた期間の長さによってかわった。

デュアメルは赤い輪をしらべることにより骨の成長について貴重な知識をひきだすことができた。

彼はまた、赤い染料は骨の中のカルシウム塩によって骨の材料物質の中に固定されるのだと結論した。

このことから彼は、トルコ赤の品質がすぐれているのは、トルコ人がカルシウム塩を使っているせいではないのかと、首をひねったが、どうしたわけかこの可能性を追求しなかった。

5 アカネ栽培の盛衰 top

ナポレオン戦争やそれにつづく戦争の間に、フランス農業は疲弊し、アカネの栽培される耕作面積は大幅に減少した。

そのためフランスの染色業者はオランダや近東からこの染料を大量に輸入しなければならなかった。

一八三〇年にルイ・フィリップがフランスの支配者になると、アカネの栽培を奨励した。これは農家自体の家計を助けるだけでなく、アカネを買いこむため外国に多額の金を支払う必要がなくなるから、国家経済をも改善することになろう。

ルイ・フィリップはまた、当時フランスに勤務していたスイス連隊の雇用を廃止した。

この連隊の兵士は何百年も前からフランスその他の国々に雇われ、給料を支払われて軍務にあたってきた。

彼らは緋色の軍服を着用したが、他方フランスの歩兵はナポレオンの時代から灰青色の外套を着ていた。

ルイはスイス兵の制服の色からヒントをえて、今後フランス歩兵は赤い帽子をかぶり赤いズボンをはくべしと命令した。

これはアカネの栽培を助けるためであった。この命令は第一次世界人戦まで効力を保った。

この命令が出される七百年も前に、イギリスのヘンリー二世もアカネ染料の使用に関して一つの命令を出した。

それは猟場で着るるコートは赤に染めなければならないというものだった。

この習慣は現在もつづいている。

ただしアカネはもう使われていない。

パーキンがモーブを発見(化学編11章参照)してからは、コールタールからあざやかな染料がつくれることがはっきりした。

一八九六年に、アカネよりずっとよい色を出し、しかももっと安く買える染料がつくられた。

この人工的に生産される新しい染料は「アリザリン」と名づけられた。

それはアカネを意味する近東の言葉、ラザリまたばアラザリからきている。

この発見があってからは、アカネ産業の運命はきわまった。百姓たちは新しい作物をみつけなければならなかった。

実際、あらゆる種類の植物染料の生産に従事する人々が、大部分新しい職業をさがさなければならなくなるのは、そう遠いことではなかった。

出典

① M・マーチン『スコットランド西方諸島の記述』(1716)

② 『エンサイクロペディア・ブリタニカ』第9版、第21巻

J・ベックマン『発明、発見、起源の歴史』(1846英訳)第1巻

③ R・ハクルイト『イギリス国民の航海、旅行、発見』(1809~12)第5巻

④ G・モー『クロッカス属』(1886)

⑤ エブラハム・リーズ『サイクロペディア』(1819)の「アカネ」の項

⑥ 『フィロソフィカル・トランザクションズ』第39巻

⑦ T・トムソン『化学の歴史』(1830)第1巻

top

**************************************** |