|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

19 初期の蒸気機関

1 ウスター侯の蒸気機関 top

蒸気ではたらくエンジン、つまり蒸気機関の工夫は、十七世紀までほとんど進歩がなかった。

十七世紀にはいって、その発達にとくに貢献した一人が、ウスター侯二代目のエドワード・サマーセットだった。

この侯爵はチャールズ一世の軍に味方して戦ったので、議会の決議によって国外追放され、「もしも彼がイギリス国内でみつかったなら容赦なく死刑」と宣告された。

そう議決されたにもかかわらず彼は王党のスパイとして帰国した。

一六五二年に彼は逮捕され、そのころよくあったことだったが、裁判なしでロンドン塔に投ぜられ放っておかれた。

侯爵は軍人になる前は当時の科学につまい興味をもっていた。

それで、二年にわたる幽閉のあいだ、さまざまな科学の問題を考察した。

伝説によれば、ある日、夕食を料理していると、熱湯から出る蒸気によって、なべのふたが休みなしにコトコトもち上げられるのを観察した。

「彼は考えぶかい性格の人で、科学の研究に趣味をもっていたから、この事態をじっくり考えはじめた。

鍋の鉄ぶたをもちあげられる力は、様々な有用な目的に応用できるのではないかという思いつきが浮かんだ。」 |

彼は自由の身になってから、このアイディアを使って、鉱坑から水を排出するのに使う蒸気機関を設計した。①

けれども、彼がほんとに蒸気機関をつくったことを証明する決定的な証拠はない。

ただ、そういう機械のつくり方を、『発明の一世紀』と題する有名な著書の中に略述している。

2 セーバリの発明 top

蒸気機関に関する一連の物語の二番目には、トマス・セーバリ(一六五〇ごろ〜一七一五)が登場する。

彼はひまさえあれば機械の実験に没頭した。

彼はコーンウォールの鉱山から水をくみだす手段に関心を向け、それに使う蒸気機関を発明した。

ある著述家は、セーバリがウスター候の著書にのっているプランをもとにして自分の蒸気機関をつくったと非難した。

その著述家は、セーバリが自分のきたない仕わざをどんな方法でかくそうとつとめたかを、次のように説明している。

「彼はウスター候の本を買えるかぎりみんな買い、焼いてしまった。

その本からコピーしたことをかくすためであった。

そのあとで彼は、偶然のチャンスから蒸気の力をみつけたと言明し、人々に彼の言葉を信じてもらうため、次のような物語を考えだした。

ある日彼は居酒屋でフラスコ一杯のブドウ酒をのんだあと、フラスコを火の上に投げた。原注

(原注――フラスコの底にブドウ酒が少し残っていたので、それが熱で蒸気にかわり、蒸気がフラスコから空気を追いだした)

少したってセーバリがふと火をながめると、フラスコの中は蒸気でいっぱいになっていた。

彼はフラスコを火からつかみだし、口を下へ向けて、冷たい水を入れた鉢の中へっっこんだ。

たちまち鉢の水が少しフラスコの中へすいこまれた。」② |

セーバリの蒸気機関は当時「火エンジン」とよばれたが、原理上はこのフラスコと水鉢に似ていた。

おもな部分は大きな球に長い管をつないだもので、管のさきは鉱坑の底にたまった水にとどいていた。

球にまず蒸気をみたし、つぎにその外面に冷たい水をかけると蒸気は凝結して数滴の水になる。

すると完全な真空ではないが、真空が内部に生じる。

それですぐさま水が管の中を走り上り、からっぽの空間にはいる。

つぎに球にはいった水を外へ流しだす。このあとまた球に蒸気をみたし、冷やして凝結させ、球に水を吸いあげ、その水を外へ流し出す。

この過程を、必要なだけ何度も繰返した。

セーバリの発見がフラスコの事件をきっかけに生まれたにせよ、そうでなかったにせよ、ウスター候の著書にのった蒸気機関の作り方の説明はあまりにも不十分で、それから実際の蒸気機関をつくることはだれにもできなかっただろうことは、認めなければならない。

それはともかくとして、セーバリの蒸気機関は、すぐに、ダートマスの鍛冶屋トマス・ニューコメン(一六六三〜一七二九)が設計したもっとすぐれた蒸気機関によって、その地位をうばわれた。

3 ニューコメンの蒸気機関 top

あるダートマスの伝説は、ウスター候の伝説と大変よく似ている。

それによると、ある日ニューコメンが火のそばに坐っていたとき、やかんから逃げだす蒸気が繰返しやかんのふたを持ちあげるのに気がついた。

彼はこの観察から、逃げていく蒸気が強い力を及ぼすことを確信し、やがてあの有名な蒸気機関を設計することになった。

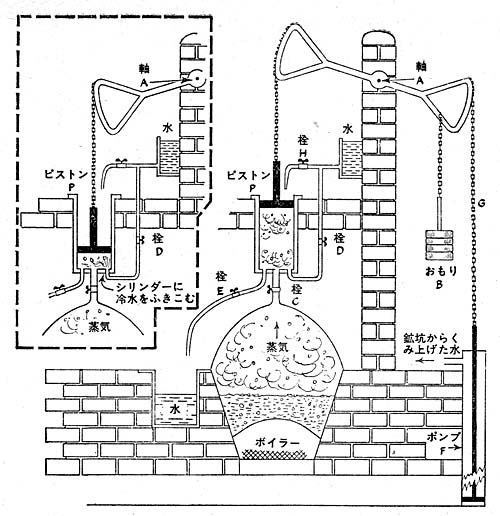

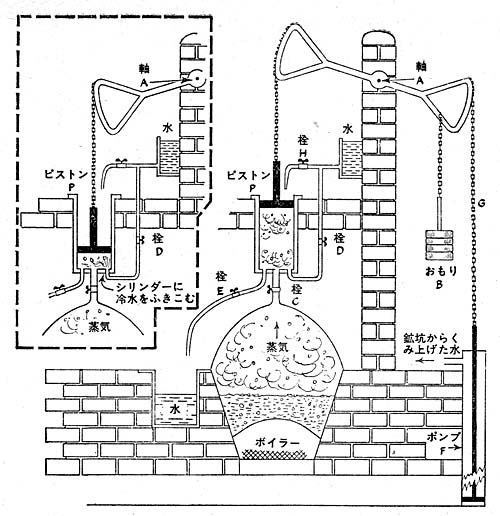

ニューコメン機関の構造のあらましをさしえに示す。

長いビーム(梁)を軸(ピボット)Aで支え、一端におもりBをつり下げてビームかシーソーのようにらくに上下に動くようにしてある。

もう一つの端はくさりによってピストンPにつながっている。

ビームのこちらの端が上へ上がると、ピストンはシリンダーの上端まで引きあげられる。

一人の少年がそばについていて、たえず栓(タップ)を開けたり閉じたりする。

ピストンがシリンダーの上端につくと、少年はすぐ栓Cを開き、シリンダーに蒸気がいっぱいはいる。

つぎにこの栓を閉じて別の栓Dを開くと、冷たい水がシリンダーの中ヘシュッとふきこむ。

蒸気は冷えて凝結し、シリンダーの中に不完全だが、真空をつくる。

このためピストンの外面に作用している大気の圧力が、ピストンをおし下げてシリンダーの底までおしこむ(さしえの左上の部分)。

冷たい水は栓Eを通ってシリンダーから流れ出す。

これで、全過程をはじめからまたくり返す準備がととのった。

図をみれば明らかなように、ビームは上がったり下がったりする間に、くさりGを介してポンプFをはたらかせる。 |

ニューコメンの蒸気機関

|

ニューコメンが最初につくった機械は、いま説明したものとは少しちがっていた。

というのは、蒸気を凝結させるのに、栓Dから水をふきこむのでなく、栓Hから冷たい水を出してシリンダーの上端にのぼったピストンの上におとしたのだ。

ある日のこと、エンジンが突然ひどく速く動きだし、今まで一行程にかかった時間の間に何行程も往復したので、彼は大変びっくりした。

しらべてみると、ピストンに穴があいていて、冷たい水がその穴を通ってシリンダーの底へしたたりおち、そのため蒸気が急速に凝結したのだった。

彼の伝記作者の一人によると、

「これがおこったとき、新しい光がさっとニューコメンにさしこんだ。

――冷たい水をシリンダーの外側にかけるかわりに、シリンダーの中へ直接つぎこんで蒸気を凝結させるというアイディアが、直ちに彼の頭に浮かんだ。

彼はさっそく、こうして偶然に教えられた手段を機械の部品に具体化しようとした。

管Dを取付け、そのさきにローズ・ヘッド(ジョウロの先などについている散水口)をはめて、ピストンが下がる前にいつもシリンダーの中へ冷たい水流を注入できるようにした。

蒸気はほとんど瞬間に凝結し、それによってピストンの上行行程にすぐつづいて下行行程がおこった。」 |

4 遊びざかりの少年、オートメーションの先駆者となる

top

この新しいエンジンは一七一一年ごろから長年にわたって使われた。

これには少年が一人つきそい、適当な時期に栓を開いたり閉じたりしなければならなかった。

この仕事に雇われた少年のひとりがハンフリー・ポッターだった。③

彼はすぐにこの単調な仕事にあきてしまったか、それとも

エンジン室の床の上でおはじき遊びをしたくなった――エンジン室の床はこのゲームにはうってつけの場所だった――といわれる。

ほかの少年たちが彼をひやかしにやってきて、彼が仕事をしている間おはじき遊びをしたので、とうとう彼はがまんできなくなった。

こうしてある日、主人がエンジン室へはいってみると、ハンフリー少年がおはじき遊びをしているのをみつける、という次第になった。そのあとのいきさつは次のようたったといわれる。

「彼はまずハンフリーを罰するという義務を激烈にやってのけた。

そのあとになってはじめて彼は、ポンプのエンジンが、つきそいがいないのにちゃんと忠実に義務を遂行しているのを観察した。

すぐに彼はその器用な少年が、適当な長さの棒や綱を栓とビームに取付けて、ビームの上がり下がりによって栓が正しい時期に開いたり閉じたりするようにしていたのを知った。」

彼の主人ヘンリー・ベイトンは即座に少年のアイディアのすばらしさをさとり、やがて少年が使った綱と掛け金を金属棒とテコにかえた。

こうして蒸気機関は、おはじき遊びをしたい一心から工夫をはたらかせた一少年の才知によって、自動的、つまりオートマチックになり、「かまたき」つまり火夫だけがつきそえばよいことになった。

この物語をはじめて語った人はヘンリー・ベイトンの親しい知人で、彼から情報をもらっている。

しかしそれを裏づける確実な証拠はないようだ。

5 ワット、復水器を発明 top

ニューコメンのエンジンは広く使われたが、動作がかなりのろかった。

また燃料をむだ食いしたが、それはシリンダーを冷やして蒸気を凝結させるのに使われた方法に、主たる原因があった。

一七六四年、当時グラスゴー大学で器具製作に従事していた青年ジェームズ・ワット(一七三六〜一八一九)は、ニューコメン機関の一つの模型を修理する仕事をあたえられた。

彼はその模型を注意深く研究して、どこに欠陥があるかをみぬいた。

彼は心の中でそれを改良する方法を繰返し繰返し考えたが、うまい手段を思いつくことはできなかった。

ついに一七六五年はじめのある日曜日、輝かしいアイディアが生まれた。

そのいきさつを彼自身に語らせよう。

「晴れた安息日の午後、私は散歩に出かけた。

門を通ってグリーン(ゴルフ場)へはいり、古い洗濯小屋のそばを通りすぎた。

私はそのときエンジンのことを考えており、家畜小屋のあたりまでいったとき、そのアイディアが私の心に浮かんだ。

ゴルフハウスにつくころには、何もかもが私の心のなかに整えられた。」④ |

あくる朝彼は早く起きて、自分の新しいプランをためしてみた。

それは簡単な改良で、別の容器をシリンダーにつなぎ、蒸気がその中で凝結できるようにしたものだった。

これで、シリンダー自体を冷やす必要はなくなった。蒸気を凝結するための容器、つまり復水器(コンデンサー)をつけたおかげて、エンジンの効率は高まり、燃料は大幅に節約された。

ワットとやかんの伝説はよく知られている。

それがはじめて語られたのは、そのできごとがおこったと考えられる時期から、半世紀ほどもたってからだ。

この物語によると、ジェームズ少年はある晩、おばのミュアヘッド嬢とお茶のテーブルについていた。

そのとき彼女はいった。

「ジェームズ・ワット。私はあんたほど怠けものの子を見たことはないわ。

本を読むとか、何か役に立つ仕事をしたらどう。

ここ一時間というもの、あんたは一ことも口をきかないで、そのやかんのふたをとってはまたのせたり、茶わんや銀のさじを湯気の上にかざして、つぎ口から湯気がどうふき出すかを見たり、湯気からあつい水滴をつくらせて数をかぞえたりしている。

そんなふうにむだに時間をつぶして、はずかしいと思わないの?」⑤ |

物語の別の形によると、彼は、やかんのつぎ口をふさいで蒸気が逃げられないようにしたところ、蒸気がやかんのふたをもち上げてはずしてしまうのに気づいたという。

やかんのふたと蒸気の力の物語が、ワット、ニューコメン、ウスター候の三人全部について語られていることは注目すべきである。

6 ワット、馬力の定義をきめる top

ワットの新しいエンジンは、それ以前の設計に比べて驚くほど進歩していた。

ワットはマシュー・ボールトン(一七二八〜一八〇九)とよばれる実業家と協同するようになり、すぐに彼らは蒸気機関をつくる大きな工場を建設した。

二人は有名になり、ボールトンは国王に拝謁の栄を得た。

その席でジョージ三世はボールトンに、彼が何をしたかと質問した。

「陛下、私はある品物の生産に従事しておりますが、その品は国王がたも強く望まれるものでございます」

「してそれは何か?」と国王はたずねた。

「パワーでございます、陛下」とボールトンは答えた。

(パワーは動力をさすが、また権力をも意味する。)

もちろんボールトンは、蒸気機関が発明される前は馬がやったような仕事をするのに必要なパワーのことをいったのである。

彼の協同者(ワット)にとっては、新発明のエンジンの性能を一目瞭然に比較する方法は、そのエンジンと同じ仕事をするのに必要な馬の数をみつもることだと思われた。

これをワットは、持ち前の能率的なやり方で遂行した。

まず彼はあるビール醸造会社から、ロンドンにある醸造工場で、そこにいる重い馬車馬を何頭か使って実験する許可を得た。

目方百ポンド(45kg)のおもりに、長い綱を結び、深い井戸の底に下ろした。

綱のもう一つの端は、井戸の上にある滑車にまたがらせた。⑥

この綱に一頭の馬をつないだ。ワットは、平均すると、馬一頭は平らな地面の上を、おもりを井戸の上のほうへ引き上げながら、一時間に二マイル半(4キロ)の速さで歩くこどができるのを見いだした。

いいかえると、馬は百ポンドの目方をもち上げながら、一時間二マイル半、つまり毎分二二〇フィート(66メートル)の割合で歩いた。

こういうわけで、馬は百ポンドの重さを一分間に二二〇フィートの高さにもちあげた。

数学的にはこれは一ポンドを二二、〇〇〇フィートの高さにもち上げることに等しい。

実験は、ワットが使ったような馬は一頭が一分間に「二二、〇〇〇フィート・ポンド」の仕事をすることができることを示した。

彼は馬がおもりを真上にひき上げることはできないのを知っており、そのため滑車を使ったのだが、滑車は摩擦があるので運動をいくぶんおくらす効果をもつことをさとっていた。

また彼は実験に使った馬がほかの馬より力が弱かった可能性もないとはいえないことを知っていた。

そのほかのことも考えあわせ、大事をとって、自分が得た二二、〇〇〇という数字を五割瑁にすることにきめ、これを三三、〇〇〇とした。

したがって、一馬力とは毎分三三、〇○フィート・ポンド(一秒当たり五五〇フィート・ボンド)であり、この定義は今なお使われている。⑦

かくて、ワットがエンジンの買い手に、このエンジンの馬力はこれこれだと告げると、買い手はエンジンの「一馬力」ごとに、それが三三、〇〇〇ボンド(約15トン)を一分間に一フィート(30センチ)の高さに上げることをワットが保証しているのだということを知った。

おかげて買い手は、エンジンの性能を馬がする仕事で比較することができた。

出典

① H・タークス『2代目ウスター侯の生涯その他』(1865)

②③ J・J・デザギュリエ『実験哲学』(1744)第2巻

④ S・スマイルズ『技術家列伝――ボールトンとワット』(1878)

⑤ J・ミュアヘッド『ジェームズーワットの生涯』(1858)

F・アラブ『すぐれた科学者』(1857)

⑥ J・コックス『機械学』(1904)

⑦ ジャミーソン『蒸気と蒸気機関に関する初歩的手引き』(1898)

W・H・フリース『ワットと動力測定』(1897)

top

**************************************** |