|

Home@Tv@R{Ü\Z@É¡¶@¼½²·@úºìg@@úºìÆN@LbGg

DcM·@MºEªM@«¸@¹©@¡´¹·@¹Vc@¹¿¾q@ÚíÄ

É¡¶Æ¾¡{

il¨ú{Ìğj13@ÄC@Fêo@¶@_JY@wK¤Ğ@1984N§j

|

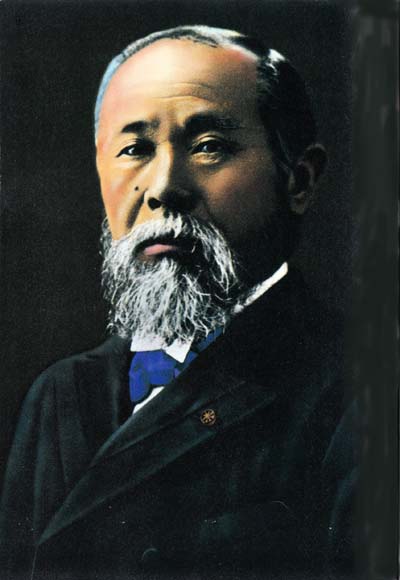

É¡¶@¾¡{ÌÅw±ÒÆÈèA

ú{ÅÌàtåbÉACµ½B

|

|

|

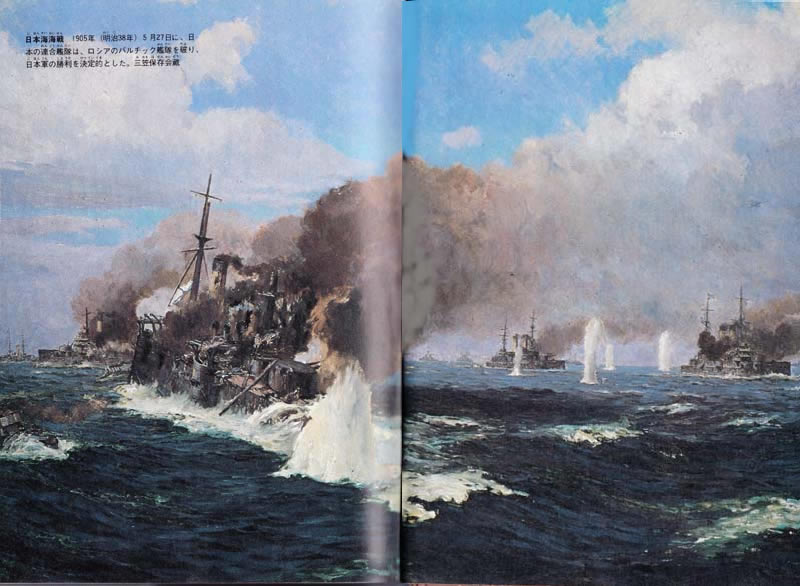

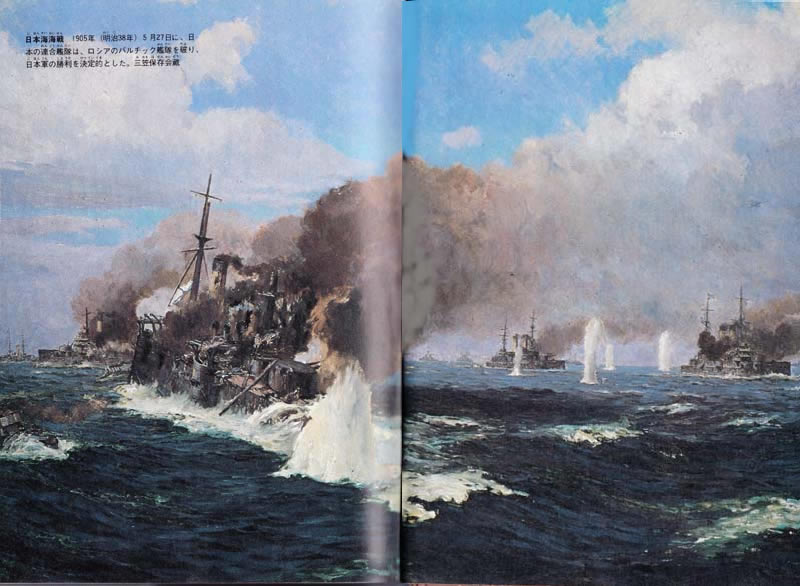

ú{CCí@1905Ni¾¡38Nj527úÉAú{ÌAÍàÍA

VAÌo`bNÍàğjèAú{RÌğèIƵ½BO}Û¶ï

|

1 ¾¡Eå³Ì çܵ

Üé©R¯ ^®

@¾¡V{Ì¡ÍAuxºvğæêÌÚWƵĨ±Èíêīܵ½B

»Ì½ßA{ÍÌàğ佩ɵæ¤ÆA¯Éd¢S

ğ¨í¹A¯ÉRàÌÍğÂæßéôğÆÁīܵ½B

@±¤µ½{ÌûjɽηélÑÆÉæÁĨ±³ê½^®ª©R¯

^®ÅA»Ì^®ÍïJİÌv©çA³çÉlÑÆ̶ÌÀèâ

üãğàÆßé^®ÖÆWµÄ¢«Üµ½B

@±êɽ¢µÄA{ͫѵ¢ÆèµÜèğ¨±È¢Üµ½ªAenÅàïªĞç©êA©R¯ ^®ÍÜ·Ü·½©ÜéΩèŵ½B

@ꪪêNi¾¡\lNjA¢É{ÍêªãZNi¾¡ñ\ONjÉïğĞç±Æğñ©µÜµ½B

@ïJİɻȦÄAÂ_޽¿

Ì©R}AåGdM½¿Ì§üi}ÈÇA}ğÂ鮫ªÉÈèܵ½B

@ܽAV·ğsµ½èAàïğĞ碽èµÄA¡Iå£ğ\·éæ¤ÉÈèܵ½B

@µ©µA{̫ѵ¢æ÷ªÂ

ëA©R¯ ^®Íµ¾¢É¨Æë¦Ä¢«Üµ½B |

EͧuЪoµ½Ìʵ

¶Í©R¯ ^®ÆÌàïê

|

cï¡ÌͶÜè

@{ÍA©R¯ ^®ÈÇ̽{^®ğ¨³¦éêûÅA{Ìl¦Ä¢éî{ğ¨è±ñ¾@ÆA»êÉæÁÄcïğĞçd

𨵷·ßÄ¢«Üµ½B

@»Ì½ßA{ÍÉ¡¶ğ[bpɨèA@â¡Ìµİ𲸳¹Üµ½B

@Aµ½É¡¶ÍAàţxğयAÅÌà

tåbÉACµÜµ½B

@ꪪãNi¾¡ñ\ñNjAåú{é@i¾¡@jªz³êܵ½B

@±Ì@ÅÍAVcªÌå ÒƳ¾ßçêAå«È Àğà¿Üµ½B

@ܽïÍAØ°EÅà𽨳߽lEVcªC½µ½cõiºIcõjÈÇÅ\¬·éM°@ÆA¯ÉæÁÄIÎê½cõÅ\

¬·éOc@ªà¤¯çêAM°@ªå«ÈÍğàÁĢܵ½B

@êªãZNAñ©Ç¨èæêñÌécïªĞç©êܵ½B |

¾¡@Ìzğj¤lÑÆ

|

@µ©µA

Oc@cõÌI ÍAêèzÈãÌÅàğ[ß½ñ\ÜËÈãÌj«É

µ© ½¦çêÈ©Á½½ßA¯êZZlÉêlÙÇÌŵ©I Í èܹñŵ½B

@±Ìæ¤É¯Ì¡QÁÖ̹ͻêÙÇĞëÍÈ©Á½ÌÅ·ªAú{ͼÌAWAɳ«ª¯ÄA@ÉàÆÃcï¡ğ¨±È¤ÆÈèܵ½B

ğñÌü³É¬÷

@ÌÍğÂæßé±ÆA±êª¾¡{Ìêѵ½ûjŵ½B

@»Ì½

ßÉÏA]Ëą̃íèÉOÆŞ·ñ¾us½ğñvÌü³ªå«

ÈÛèÆÈÁ½ÌÅ·B

@ꪪZNi¾¡\ãNjɨ«¾m}giCMXDª¾vµACMXlªSõ©èAú{læqªSõSµ½jÉÆàȤs½Ù»ğ«Á©¯ÉAğñü³ÖÌ¢_ª½©Üèܵ½B

@{ÍCMXÆğÂğ··ßAêªãlNi¾¡ñ\µNjÉğñğü³

·é±Æɬ÷µÜµ½B

@»ÌãÍÙ©Ì®ÉÆÌü³Éà¬÷µAú{Åß𨩵½Olğú{Ì@¥Åٻūéæ¤ÉÈèܵ½B

@ܽAêãêêNi¾¡l\lNjÉÍA·×ÄÌAüiÉú{Ì»fÅÖÅiÅàjğ©¯çêé

æ¤ÉÈèA¢Eɨ¯éú{ÌnÊϽ©Èèܵ½B |

úp¯¿ğLO·éGͪ«

|

ú´EúIíÆع

@ğñü³Ì¬÷ÍA©NğͳñÅ´ijÆΧµÄ¢½ú{{ğA¨¢Ã©¹é±ÆÉÈèܵ½B

@»µÄ©NÉioµÄ¢Á½ú{ÍAêªãlNi¾¡ñ\µNjÉú´íÉÁÄumÉú{ èv

Æ¢íêéÜÅÉÈÁ½ÌÅ·B

@µ©µAú{ª´©ç¦½É¼ğß®ÁÄAú{ÆVAÍΧğÓ©ßéæ¤ÉÈèܵ½B

@àÆàÆÖÌioğÍ

©ÁÄ¢½¼ÍA¢ÉúIíÉËüµ½ÌÅ·B

@úIíÉÈñÆ©ğ¨³ß½ú{ÍA»Ì¨¢ÉÌÁÄØğA¯nƵŵܵ½B

@ñÂÌíÉÁ½ú{ÍA¢æ¢æ

¢EÌ®ÉÌÚğ ÑéÆÈÁÄ«½ÌÅ·B |

úIíÅáÌÈ©ğPŞ·éVAR

|

æê¢EåíÆú{

@êãêlNiå³ONjAhCcEI[XgAÈÇ̯¿ÆCMXEtXÈÇÌAÆÌíª¨±èܵ½B

@±Ìíͽ̮ɪQÁµ½ÅÌåíÈÌÅAæê¢EåíÆæÎêܵ½B

@ú{àAªíɽÁÄQíµA±êğ«Á©¯ÉHƶYª}¬ÉÌÑܵ½B

@µ©µA½ÊA¯Í¨¿ÌlãªèÈÇÅéµ¢¶ÆÈèAÀã°ğàÆßéXgCLਫéæ¤ÉÈèܵ½B

@±êÈãAÍğÂæßÄ«½RÌ®«ÆA¯åå`ğàÆßés¯Ì®«Æª©çİ ¢ÈªçAğjͺaÖÆŞ©ÁÄ¢«Ü·B

2 ¾¡Eå³Ì¨àÈÅ«²Æ

|

¾

¡

ã |

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1894

1895

1898

1900

1902

1904

1905

1909

1912 |

åvÛʪIöäâijÅÃE³êéB

ßqºª½ğ¨±·i|´®jB

¤Ğªïú¬¯¿Æü̵A©R¯ ^®ğ··ßéB

É¡¶ªuWïğávğ³¾ßéB

êªãZNÉïğĞç±Æªè³êéB

¯L¨¥¢³°ğ³µAQcåGdMğÇú·éi¾¡\lNÌÏjB

Â_ŞçÜğSÉu©R}vª¬³êéB

É¡¶ª@²¸Ì½ß[bpÖo·éB

åGdMğSÉu§üi}vª¬³êéB

©R}Â_ުò§Å¨»íêéB

§ßOÊfªÍìLçğÆç¦éijB

uÂÙvª®¬µAÂÙª¤ÜêéB

uØ°ßvªöz³êéB

©NÌéi\EjÅub\ÌÏvª¨±éB

ú{Æ´ijªuVÃğñvğŞ·ÔB

àt§xª¬§BãàtåbÉÉ¡¶ªAC·éB

CMXÌum}gvªïµAú{læqSõªSB

uÛÀğávªöz³êéB

É¡¶ª§@ğÂèAãc·ÆÈéB

uåú{é@i¾¡@jvªz³êéB

æêñOc@cõIª¨±ÈíêéB

æêñécïªĞç©êéB

VAÌc¾qªú{Ìx¯É¨»íêéiåÃjB

©NÉuw}Ìibß_¯íjvª¨±éB

¤@õªCMXÆÌğñü³É¬÷BÈãeÆàü³B

ú{ª´Ééíğz·éiú´íjB

VAÈÇOªuºÖuağñvÉ¡âèğ¢êéiO±ÂjB

ú{ÅÅÌ}àtiGÂií¢Íñjàtjª¬§·éB

u`acÌvÅAú{ÈǪª´Öºğ¾·ik´ÏjB

ú{ÆCMXª¯¿ğŞ·Ôiúp¯¿jB

ú{ªVAÉéíğz·éiúIíjB

ú{ÆVAªu|[c}Xğñvɲó·éB

ØÄ{ª¨©êAÉ¡¶ªãÄÆÈéB

É¡¶ªÌnrwÅÃE³êéB

¾¡VcªSÈçêA¾¡©çå³ÖNª©íéB |

|

å

³

ã |

1914

1923

1925

1926 |

ú{ªæê¢EåíÉQí·éB

uÖåkĞvª¨±éB

uÊI@vÆu¡ÀÛ@vªöz³êéB

å³VcªSÈçêA峩çºaÖNª©íéB |

top

|