|

****************************************

Index 1 2

3 3a 4 5

6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28

陸軍改革衝突事情

(三浦梧楼の政界回顧録 3)

一

さりながら師団の改善は事の小なるものである。

我輩の期するところは陸軍の大改革にあるので、これが我輩の根本の意見である。

しかるに山県(有朋)は表面では賛成しているが、裏面では始終反対する。妨害する。

これで我輩の意見が行われぬのである。

それに薩州人は教育だの、学問だのということは嫌いである。

我輩の意見は彼れらには禁物である。

山県はこれを利用して、表面では反対せぬが、裏面ではしきりに妨害している。

「三浦の言うようにしたら、兵隊は青ぶくれになる」

と言ったことがある。

これは我輩が、薩長の情実を去って人材本位実力本位の陸軍に改めたいというから、それに反対してこう言ったのである。

それのみならず我輩は、

「如何に軍備を盛んにしても、国家の経済と伴わねば軍備は永続せぬ」

という意見である。

富国強兵ならよいが、貧国強兵では永続するわけにはいかぬ。

「どうも軍人で、経済を論ずるのは始めてだ」

と松方(正義)あたりは言っておったが、これには伊藤博文も井上薫も同意しておったのである。

ところが山県の裏面の妨害がどうも烈しい。

我輩は是非山県を屈伏させようと思った。

それで伊藤と井上に、

「我輩と山県との意見が、どちらがよいか、どちらが悪いか。

君らが立会いの上で議論するから、一つ聴いてくれぬか」

と言うと、二人は、 |

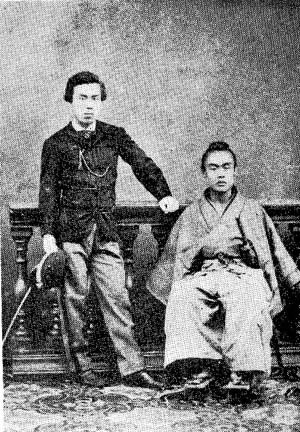

明治初年の三浦梧楼の軍服姿(左)

長州の軍隊の西洋化の早かったことがわかる。

当時はまだ殆ど右の武士姿だったと考えられる。

|

「それはよかろう、聴き役になる」

と答えた。

「それなら君ら二人から、山県へそう言ってもらいたい」

と頼んでおいた。

伊藤から早速山県に申込むと、その晩、山県が我輩の所へ飛んで来た。

「今日、伊藤から手紙が来た。君と僕との事で井上と二人で立会おうと言って来たが、どうも君と僕との間について、人の立会いまで求めるほどの必要もないじゃないか。

分るまで君と二人で話を仕合ったらどうか」

と言い出した。

「二人だけの話では、証拠人がないじゃないか」

と答えると、

「それじゃ田中光顕(高知県出身、後宮内大臣)はどうか、あれは君とも懇意であるし、あれを立会人にしてはどうか」

と言うから、

「そんならそれでもよい」

と答えて、我輩も承知した。全体我輩と山県との交りは最も古く、最も深い。

それは伊藤や井上のようなものではない。しかし山県はそういうわけで、伊藤や井上を拒んだのではない。

実は二人に立会われては堪らんから、それで避けたのである。

そこで我輩も、

「それならそれでもよい」

ということで、田中を立会わして、山県と二人で議論を闘わした。

明治十八年の大晦日の晩であったが、夕方から飯を食って始め、とうとう鶏が啼くまでやった。

「今日は元日だから参内せねばならぬ。これで止めよう」

ということで、始めて止めたようなことであったが、さて話してみれば、意見はちっとも変らぬ。

あれも賛成、これも同意、それもよく分ったというようなことで、伊藤、井上にも、

「会って話してみたら、意見は同じであった」

と言ったとのことであるが、それはただ表面だけの事である。

元日の午後、山県がひょいと年始にやって来た。

「昨夜のような話なら、君と僕との意見は何も違うことはない。まことに安心した」

と言ったが、帰りがけに、

「ところが何だ、僕はどうでもよいが、陸軍には大山(巌)がいる。これが必ず僕の言う通りになるというわけにはいかぬ」

と言って、さっさと帰った。これだ。

これが山県の言い抜けの種だ。軍事上の意見が面倒になって来ると、いつも大山を表面に立たして山県は裏面からつつく。

これが山県の慣(かん)手段である。

二 top

その時分は山県は内務大臣で、参謀本部御用掛というものであった。

参謀総長というものは置かず、山県が事実上の総長であったので、しばしば専任の参謀総長を置くという議が起ったそうである。

ところが置かぬ。置かぬのではない、実は置かれぬのである。

それは何故かといえば、お上では参謀総長の選任について、

「古参順にせよ」

と仰せられたのである。

古参順で行けば、我輩が参謀総長となるわけである。

お上は別に名前はお指しにならぬ。ただ古参順にせよと仰せられたまでである。

しかし古参順で行けば、我輩が参謀総長になることはもとよりご承知あらせられる。

我輩の陸軍改革の意見、主として薩長の情実を打破するという我輩の改革意見は、既に親王を通じて叡聞に達している。

「あれのやり方は違うぞ」

と始終仰せられたのである。

聖意を推測し奉るのは、はなはだ恐れ多いことであるが、実は幸い参謀総長が欠けている。

古参順であれを挙げて、一改革やらせたいというご意志が明らかにあったのである。

出られては大変である。第一山県が困る。薩長が困る。

福沢などは我輩の意見を聞いたと見えて、非常に賛成しておったそうであるが、外部で賛成するだけ、内部は大反対である。

どうしてもこの際参謀総長は置かれぬ。

もし参謀総長を置くとすれば、まず我輩を片付けてから後の事でなければならぬ。

一面にはこういう事実もあったのである。

三 top

そこへいよいよ我輩の改革意見が持ち出された。

山県は表面でこそあれも同意、これも賛成とよい加減に調子を合せているが、実は大反対である。

「陸軍には大山がいる。これが必ず僕の言う通りになるというわけにはいかぬ」

と言うものの、実はこれが山県の言う通りになるのである。

裏面では山県がしきりに大山をつつく。

「我輩からは言いにくい。ここは君が一つ反対してくれ」

としきりに大山をつつく。

そこで大山が表面に立って反対することとなった。

しかし我輩の意見は正理である。公平である。

お上でも、

「どうもあれのやり方は違う」

と仰せられていることである。大分心配だ。

そこで大山はもし自分の意見が立たねば、責任上辞職すると言い出した。

さあすぐ薩摩の団結だ。

「陸軍大臣が罷めるなら、薩摩出身の軍人は皆罷める」

と言い出し、高輪の東禅寺へ集まって、一同辞表を差出すという大騒ぎが始まった。

そこで仕方がないから、三浦は東京に置かれぬ、熊本へ左遷するということとなった。

伊藤も井上も、「どうも止むを得ぬ」ということで、ついにそれに決したと、後日、山田(顕義)(注)から聞いたことである。

陸軍の改革は我輩の精神である。生命である。

この事ついに貫かずんば、何の面目あってか、また世人に見(まみ)えん。

「もう一生陸軍は断念だ。断じて熊本へは行かぬ。

免職を甘んじて受ける。もうこれには用はない」 |

(注)山田顕義 やまだ あきよし 1844-1892

父は萩藩士。松下村塾に学ぶ。尊王攘夷運動に参加。

戊辰戦争で活躍。明治2年(1869)兵部大丞に就任。

4年陸軍少将に昇進、岩倉遣外使節団に随行。

佐賀の乱、西南戦争に従軍し、反乱士族を鎮圧。11年中将。

参議をつとめる一方、工部卿、内務卿、司法卿を歴任。

第1次伊藤内閣の司法相に就任し、以後黒田内閣、第1次山県内閣、第1次松方内閣でも留任した。

法典整備に尽力し、皇典講究所(現国学院大学)、日本法律学校(現日本大学)の設立にも関わる。 |

サーベルを取って庭先の沓脱石に叩き付ける。軍服を取ってビリビリと切り裂く。

サーベルは弓のごとくに曲った。

「無念だ、残念だ。この改革が出来ぬとは実に遺憾だ。熊本へは断然行かぬ」

今は陸軍改革論の犠牲となって、免職の処分を受くべき決心の臍を決めたのである。

ところが、

「お上では三浦はどうしているかと度々お尋ねがある。

それにこういうことを申上げては、必ずご心配をおかけ申すことになる。

どうか温和しくしてもらいたい」

ということであった。

我輩もお上の御軫念(ごしんねん:心配)を煩わし奉っては恐惺に堪えぬ。

「それは誠に恐れ入った次第である。必ず穏便にする。しかし熊本へは行かぬぞよ」

と答えた。

そこで免官とはせずに、予備に編入(明治十九年八月十四日)せられたのである。

その後もお上には度々、

「三浦はどうしたか」

とお尋ねになると承わって、感涙に堪えぬ。

我輩の洋行中連れて帰ったフランスの少佐が、士官学校で戦術の講話をやっておったから、毎日毎日それを聴きに往っておった。

これも叡慮を安んじ奉らんための区々の衷情に他ならぬのである。

その後、我輩の境遇に同情して、フランスの公使に行かぬかとの話もあったが、生来そういうことは好まぬとて断わった。

それから枢密院はどうかという話もあったが、言論は自分には不向きだ。

一度元老院へ出て懲りたからとてこれも断わって、しばらく遊んでおった。

我輩が師団長として、種々の改善やら改革やらを断行して、どしどし好成績を挙げて見せたので、他の師団長はかえってこれを苦にやんでおったが、今度我輩が予備となったと聞くや、やれ嬉しやと躍り上って喜んだものもあったそうである。

【編者曰く】

三浦将軍は薩長の情実を打破するをもって、自家の天職とし、ことに陸軍はその情弊の中心点たるが故に、自家の職務上極力これを改革せんと意図したのである。

不幸にしてその目的を達せず、薩長の情弊を打破せんと欲してかえって情弊のために駆逐せらるるに至ったが、将軍の改革意見は夙に天聴に達して、その衷誠をみそのわせ給えることは、臨時帝室編集局より将軍に照会して来れる

事項中、

同年頃(明治十八年)御唱導せられたる軍事改革の件。

田中子爵立会にて山県公と対談の件。

との両項のあるのを見ても明瞭である。

また将軍の予備編入を聴いて雀躍せしものあるに反し、北白川宮殿下(近衛師団長)(注)のごときは、 |

(注)北白川宮能久親王 きたしらかわのみや-よしひさしんのう

1847-1895 幕末-明治時代の皇族、軍人。

弘化(こうか)4年2月16日生まれ。邦家親王の王子。安政5年親王となり、得度して公現と称し、慶応3年輪王寺門跡(もんぜき)をつぐ。

戊辰(ぼしん)戦争の際、奥羽越列藩同盟についたため謹慎処分。

のち軍事研究のためドイツに留学。明治5年北白川宮を相続。

28年近衛(このえ)師団長となり、台湾支配の指揮にあたり、同地で10月28日病没。49歳。没後、陸軍大将。幼称は満宮。 |

七月三十一日、尊簡を拝受し、今般之御転任一条、実に驚然之至なり。何れ拙官事不 日一と先づ帰京、色々御談話等拝承致度存侯。

自後部下教育等の諸件に付、尚ほ心 痛限無し、折角諸隊長も既に旧司令官の意を奉じ、漸く先途の目的も相立て、軍隊の体骨を具足するの位置に至りたるに、此度之事、実に軍隊の為め、悲歎に堪へざるなり。

暗夜に燈火を失するの思、半に過ぎん、何れ不日拝眉万々御高話を拝し度、希望す。

書言を尽さず、拝報迄匇々不具。

七月三十一日於箱根離宮

三浦中将閣下 能久 |

と御書状を寄せて、その転任を惜しませられたのである。

転任かつしかり、いわんや予備編入をや。

公平無私の心を懐くものは、必ず殿下とその感を同じうすることを疑わぬ。

将軍の予備編入は、確かに我が陸軍のために、大いなる損失であった。

【編者又曰く】

今でこそ経済的軍備論などと、素人でも軍事論をなす者が多くなったが、明治二十年前後には、素人は勿論軍人の専門家でもその意見を公にするなどというものは一人もなかった。

次節に掲げたる兵備論は明治二十二年、将軍が中島真雄に筆記させて、日本新聞社で出版させ有志の間に頒布したもので、非売品であったが、当時三浦の軍事未定稿といえば識者の間に転読され、当時文筆家の種本となったものである。

top

****************************************

|